文化生生不息,传承延绵不绝

>>>编者按

有故事的校钟、钱学森求学时的老试卷、古代著名建筑模型、感受文人风雅气韵的茶盏、敦煌遗书、第十届奥运会门票、《诗经》德语全译本、全英文《中国医史》……想要一睹让人怦然心动的藏品真容,打卡申城高校的博物馆和校史馆就可以实现!

一个博物馆就是一所大学校。而大学中的博物馆与校史馆,则恰似各校历史文化与精神的生动映照。在这些校园宝藏中,究竟哪些藏品深受同学们的喜爱?它们又蕴含着怎样独特的魅力,能让同学们不吝真情为其“代言”?且让我们一同聆听来自校园一线的热情推荐,探寻那些藏品背后的故事。

青年报记者 刘昕璐/文 受访者/图

上海中医药大学上海中医药博物馆:

历时17年全英文撰写《中国医史》

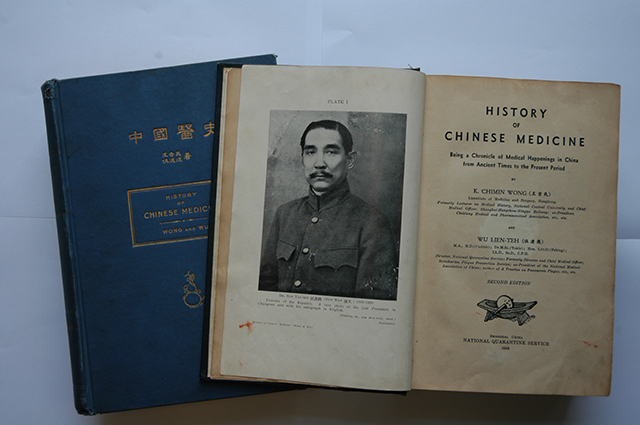

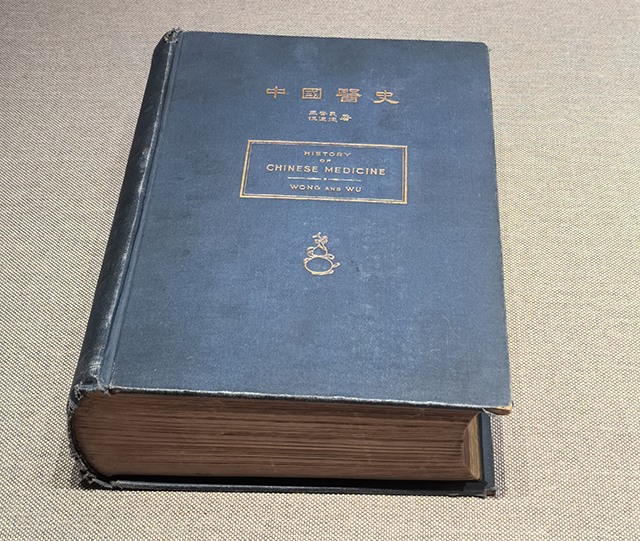

上海中医药大学上海中医药博物馆馆藏的《中国医史》。

上海中医药大学里有一座上海中医药博物馆,在二楼的“近代海上中医”展区,展陈着一本全英文撰写的《中国医史》(History of Chinese Medicine),可以说,上海中医药博物馆、中华医学会医史博物馆的建立正是源于《中国医史》。

这是一本用全英文撰写的著作,由王吉民和伍连德二人历时17年完成。二人为何要耗费如此长的时间用英文来撰写中国的医史?1913年,美国医史学家嘉立森编写了概述世界医学发展的《医学史》(History of Medicine),这部著作概述了世界医学的发展,但其中涉及中国医学的内容仅有半页,且有许多错误。得知此事后,为了“保存国粹,矫正外论”,王吉民和伍连德联手合作,他们四处奔走,广泛收集历代医史资料,查阅典籍,潜心整理研究。1932年,经过两位先生的不懈努力,《中国医史》终于由天津印字馆初版,后经过修订完善,又于1936年由上海全国海港检疫管理处再版。

《中国医史》全书分为上篇和下篇,上篇分四个时期,重点介绍了中国医药学的发展,分别为古代或传说时期、有历史记载的黄金时期、中世纪或争鸣时期、现代或转折时期。下篇则重点介绍了现代医学传入中国的进程,自1800年起,西医与中国的早期接触、教会行医、设立医院、推广医学教育、治理黑死病、海港检疫等。文中引用了诸多第一手史料,对西医在我国逐步成长的历史做了较为翔实的记载,留下了不可或缺的重要医史资料。

《中国医史》的出版,不仅填补了中国医学对外交流的空白,更让世界对中医药有了基本和系统的认识,对中国乃至世界医学的发展作出了积极贡献,迄今已被许多国外知名图书馆收藏。英国科技史学家李约瑟博士在《美国中医》杂志上发表文章赞扬此书“几乎是西方医学史家所知道的唯一的书”。

2022级生物医学工程专业学生龚梦迪第一次在博物馆中了解到《中国医史》这部著作时,内心就充满敬畏与自豪。“作为一位热爱中医药文化的学子,深深为两位前辈耗费十七年光阴以英文撰写巨著而震撼,他们决心‘保存国粹,矫正外论’,让世界真正了解中国医药的博大精深。”龚梦迪说,这部书不仅仅是一本学术作品,更象征着我们中华优秀传统文化的传承与发展,其中的每一页都仿佛诉说着先辈不懈努力,激励中医学子倍加珍惜这份文化遗产并为之奋斗。

上海师范大学博物馆:

敦煌遗书中品读千年敦煌

师生参观上海师范大学博物馆内的敦煌长卷。

上海师范大学博物馆“丹青翰墨”展厅静静展出着一件敦煌佛经长卷《摩诃般若波罗蜜经》,其悠久的历史和丰富的内涵,展示和传递被誉为“中古时代的百科全书”“古代学术的海洋”的敦煌文化,当之无愧成为最受师生喜欢的“明星展品”。

该经卷为卷轴装,黄麻纸,未托裱,纸高约26厘米,总长约为747.8厘米,共23纸,计476行。经卷曾由晚清民国著名收藏家冯恕所藏,并在经卷首尾钤有“冯恕之印”“公度所藏隋唐墨宝”印章各一方。2014年经由上海师范大学敦煌学研究专家方广锠教授鉴定,断代其为六世纪南北朝时期所写。

《摩诃般若波罗蜜经》的译者是后秦弘始三年(公元401年)才到长安的西域龟兹人鸠摩罗什。《摩诃般若波罗蜜经》又称《摩诃般若经》《新大品经》《大品般若》《大品经》,这是他到长安后最早译出的几部佛典之一。经卷历经一千五百余年,其形态仍旧保存较好,加之写卷抄写年代,距离鸠摩罗什将其翻译为汉文仅一百多年的时间,因此,极大程度地完整而真实保存了原有典籍信息,更显其重要的文物和历史价值。

1954年,上海师范大学前身上海师范专科学校成立,我国著名历史学家程应鏐担任历史系前身历史科首任科主任,他认为历史教学必须和实物结合起来,因此向学校倡导建立一个文物陈列室。因缘际会下,从1956年至1957年,沈从文先生从北京协助收购青铜器、陶瓷器、玉器、碑帖等各类文物,并陆陆续续运至上海,其中就包括当时被命名为“唐人写经”的《摩诃般若波罗蜜经》。

人文学院2022级历史地理专业研究生赵辰扬说,历经千余年而不改颜色的黄麻纸,总是让人感慨中国匠人的聪明与智慧,古朴而自然的文字真实而直观地反映了中国文字从隶书到楷体的变化过程,丰富的文化内涵得以让我们回溯中华文明悠久的历史与文化。“从敦煌到海上,从收藏家冯恕到研究者方广锠教授,无不反映出历代学者孜孜不倦的追索与探究精神。透过它,也不禁使我更加增强文化自信和历史责任感,激励我在未来的工作和生活中主动承担起推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的使命和责任。”赵辰扬说道。

上海音乐学院东方乐器博物馆:

曾侯乙墓出土中国发现最早的匏笙长什么样?

上海音乐学院东方乐器博物馆馆藏曾侯乙墓出土的匏笙复制件。

上海音乐学院里藏有一个东方乐器博物馆,馆藏乐器800余件(套),跨越8000多年,包含亚洲、欧洲、美洲、非洲等40多个国家和地区的民族乐器,藏有中国西南、西北、东北等地藏、苗、满、彝等40多个少数民族特色乐器。

笙,是中国古老的吹奏乐器,也是世界上最早使用自由簧的乐器。它将簧封入竹管,插于“瓢(葫芦)”中,以簧、管配合振动发声。笙可以吹奏旋律,也可以发出和声。古代笙因管苗数量不同而有巢、合、竽、笙等不同的称谓。耳熟能详的成语“滥竽充数”讲的就是“竽”(大笙)的故事。

笙的历史悠久,在我国湖北省随县曾侯乙墓曾出土2400多年前的匏笙,这是中国发现的最早的笙。在东方乐器博物馆,我们就能看到一件复制曾侯乙墓出土的匏笙。真品于1978年出土于湖北随县(今随州市)擂鼓墩一号墓东室。在墓中室、东室共出土有不同管数的笙6件。其形与今胡芦笙近似,均由斗、苗(笙管)、簧组成。笙斗为匏质,匏体是在幼匏生长时,用范匏工具将其定型,待长成后再加工而成。笙体腹部有两排圆孔,此为十八孔,笙笛即插于其中。笙苗用单节或双节芦竹制成,笙簧是用较厚的长方形芦竹雕琢而成。笙簧分为簧框、舌两部分,簧框底端与舌根相连,舌簧可以自由振动发声。

在古代的神话传说中,笙的制作是为了人类的繁衍滋生,是为生息之象,后世一直有婚姻之神“女娲作笙簧”的传说。至今,中国南方仍保留有芦笙乐舞一类与求偶相关的春季民俗活动。我国的笙还对西洋乐器的发展起过积极推动作用,笙最早就通过“丝绸之路”传到波斯,1777年法国传教士阿米奥又将笙传到欧洲,产生后来的手风琴、管风琴等一系列的自由簧管类乐器。

参加过东方乐器博物馆学生志愿讲解工作的民族音乐系琵琶专业大二学生朱歆怡对“笙”有着别样的情感,她辅修的正是传统笙。“在这里,我们更加坚定文化自信,也守正创新中华优秀传统文化。笙,在江南丝竹、管弦乐队中,它既可以将不同音色的乐器融合交织在一片云彩中,又可以在万千声音中洒脱且肆意地亮相,成为夺人心弦的主角,它的共性之融洽,个性之精彩,令人难忘。不同民族的笙更是呈现一片生生不息,文化内涵给予乐器养分,也在每件乐器上深刻体现着。”朱歆怡说。

上海应用技术大学校史馆:

最大岫岩彩玉里感悟“玉不琢,不成器”

在上海应用技术大学校史馆陈列的最大岫岩彩玉。

上海应用技术大学校史馆坐落于奉贤校区图书馆内。在图书馆的一楼大厅,有一块岫岩彩玉,高约3米,重达9.9吨,其正面因玉包岩形的独特构造生成了绚丽的色彩,背面则以晶莹剔透的青玉为主。此玉产自辽宁鞍山,是目前国内高校中最大的一块岫玉,也是一块璞玉。

中国自古以君子比玉。东汉许慎在《说文解字》中提到:“玉,石之美者。有五德,润泽以温,仁之方也;鳃理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不桡而折,勇之方也;锐廉而不忮,絜之方也。”此玉从学校奉贤校区落成之日起,便一直矗立在图书馆一楼大厅内。“玉不琢,不成器”,与笔墨书香相伴的岫岩彩玉勉励着上应学子在知识的海洋里磨砺己身、见贤思齐、孜孜以求、志存高远。

在上海应用技术大学机械学院2024级学生唐俊杰看来,此玉有着天然的美质,不加修饰,体现了上应学子淳朴、善良、自然的品质。电气学院杨博同学也十分喜欢,杨博说:“璞玉,未经雕琢,就像我们刚入校的模样。四年的大学生活,就是老师对我们精心打磨的过程。经过精雕细琢,最终每个人的才华和潜力都能得以充分展现。”

青年报记者 刘昕璐/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐