Z世代文化报告|汤煜昊:喜欢旧书的年轻人越来越多,我不孤独

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频 张家宁/剪辑

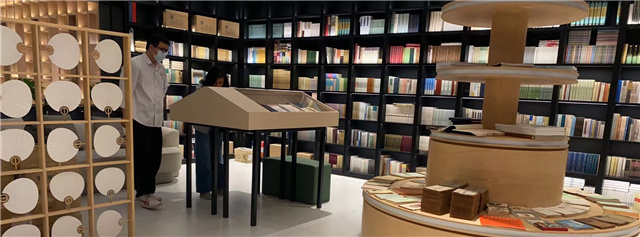

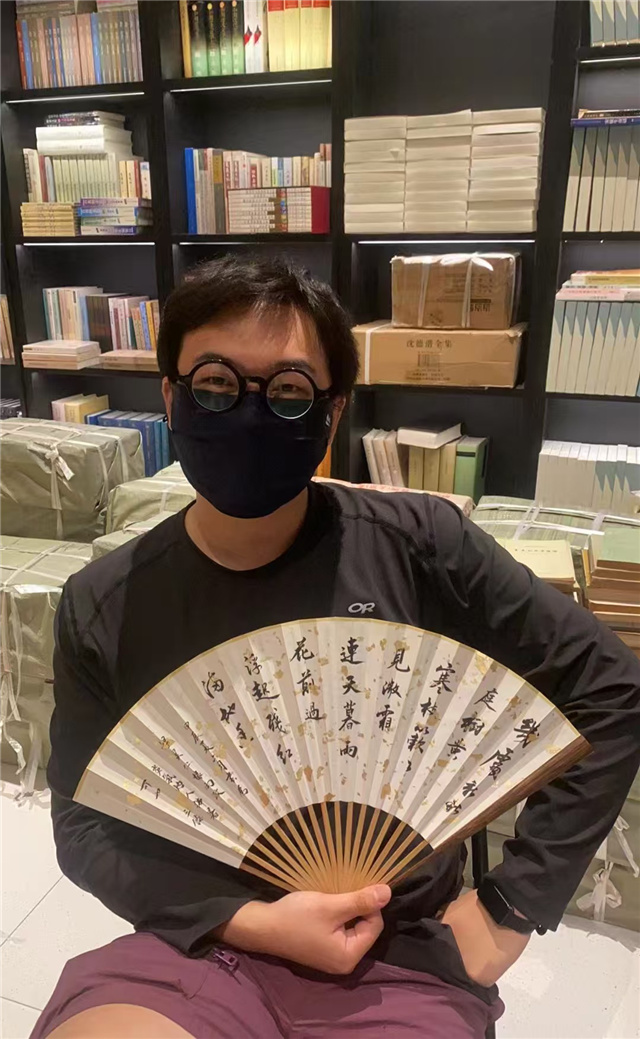

生于1996年的汤煜昊可能是这座城市最年轻的旧书从业者之一。他负责参与经营的上海书城·岁月书屋,是创立于2024年的一家旧书店,不久前成为首批获得“旧书新知·上海市特色旧书店”称号的7家旧书店之一。沉迷于故纸堆的汤煜昊说,喜欢旧书的年轻人越来越多,所以他不孤独。

不因从事旧书行业而孤独

青年报·青春上海:谈谈你的个人经历吧。你是如何爱上旧书这一行业的?这有什么家庭渊源吗?

汤煜昊:家庭渊源谈不上。我小的时候,父亲有一个书橱,里面有很多老书。我经常在里面翻书,记得曾经翻到过一部单册本的《红楼梦》,我想将其看完,当然最后也没有看下来,但是通过翻旧书认认字,倒是一件很有意思的事,我小学一二年级就开始看一些比较厚的书了。

真正对书籍感兴趣,是从读金庸小说开始的。当时我从舅舅家借了一套《笑傲江湖》,从那时起我就喜欢看书,进而开始研究旧书。我觉得上海大多数旧书人的起步都是从文庙开始的。那时我只有十几岁,便在文庙淘到了人生的第一本旧书,也就是《我为歌狂》的小说版本。后来我就混迹于各个独立书店之间,独立书店的旧书更为专精一些,就像同样是一本《红楼梦》,在独立书店里挑到比较精良的版本的概率更高一些。应该说,正是这些独立书店激发了我进入旧书行业的兴趣。

青年报·青春上海:相比新书,旧书让你最动心的地方是什么?

汤煜昊:一种是内容上的体验。怎么说呢?因为现在新书出得特别多,我所关注的西方经典、文学作品都是如此。但是一些好的译本经久不衰。就像一提到莎士比亚,大家第一反应就还是朱生豪或者孙大雨的译本,而很多经典的翻译可能也只有在旧书里才能看到了。这只是谈我个人的体验。

另外一个就是,看旧书能够体验书籍纸张带来的一种愉悦。因为我本身就是做古籍版本鉴定方面的工作,对纸张的敏感度更高一点。上世纪六七十年代到九十年代中后期,这段时间旧的平装书使用的纸张都是触感偏软的,保存起来虽然没有现在的新书那么容易,但舒适度更高,更能吸引我。而且以前的书开本大小也比较统一,32开,小32开,大32开,普遍偏薄,它的排版相比现在的书会更紧凑一些,这样更便于携带。

青年报·青春上海:我们注意到,在你的身上有一种令人惊奇的反差。一方面你是一位95后,是真正的Z世代,也可能是上海旧书行业里最年轻的从业者之一,而另一方面你从事的又是底蕴深厚的旧书行业,而这个行业在人们的印象里无论是经营者还是买家,大多数都是中老年人。你注意到自己的独特吗?在和同龄人接触的时候,你感到孤独吗?

汤煜昊:对于我从事旧书行业,我的亲戚和朋友都感到奇怪。但这并没有造成我和他们相处的困扰。说白了,旧书只是我众多兴趣爱好当中的一个,我把这爱好变成了工作,这也是比较难得的。

有人会觉得旧书行当的门槛很高,我想说这只是一种刻板印象,恰恰相反,旧书行业的门槛一点都不比新书高,甚至有的时候可能更低。孔夫子旧书网横空出世以来,它变成一个旧书行当的平台。你有一部手机,你会上网查价,你就可以做旧书行当了。当然,旧书行当的门槛其实在门里面,不在门外面,你做的年头越多,就越会发觉这个里面的门道很多。

要懂“版本目录学”,也要避免“傲慢之心”

青年报·青春上海:那是什么契机让你决定把旧书爱好变成自己的职业的?

汤煜昊:在大学里我最早读的是国际商贸。我舅舅是数学老师,我母亲是银行职员。他们每天都和数字打交道。但我没有遗传这个家族基因,数学不是太好。临近毕业的时候,我都不知道自己要找什么工作。也就在那个时候,我接到了上海图书公司的电话,问我有没有兴趣加入,约莫大半年之前,我向他们投了一份简历,是做“古籍整理保管员”的。就这样,我阴错阳差地进入了古旧书这个行当。

青年报·青春上海:你和牛先生一起在负责运营这间上海书城·岁月书屋。你觉得在这个时代,做一家旧书店的最大机遇和挑战在哪里?有没有至暗时刻,让你想要放弃的时候?

汤煜昊:虽然做旧书店会遇到这样或那样的困难,但我还没有遇到过“至暗时刻”。你说实体书店受到网络书店冲击已经很多年,但是像犀牛书店、复旦旧书店,他们这些年活得都很好,似乎也没有感受到冲击。

一家书店要看你怎么去经营,怎么去选品,怎么能够维持一个良好的状态。你要把自己的格调做出来,找到属于自己的那个方向,另外你要有非常强大的抗压能力。如果有一天我感受到了“至暗时刻”,那只能说明一个问题,就是我没做好,没有别的原因。

青年报·青春上海:你认为旧书经营者最重要的素养和品质是什么?

汤煜昊:旧书行当老一辈最顶尖的从业者,你把他们放到出版社,放到大概念的文化界,他们一样是最顶尖的那批人。包括古籍版本的鉴别能力,字画的鉴赏能力,他们都是最顶尖的。

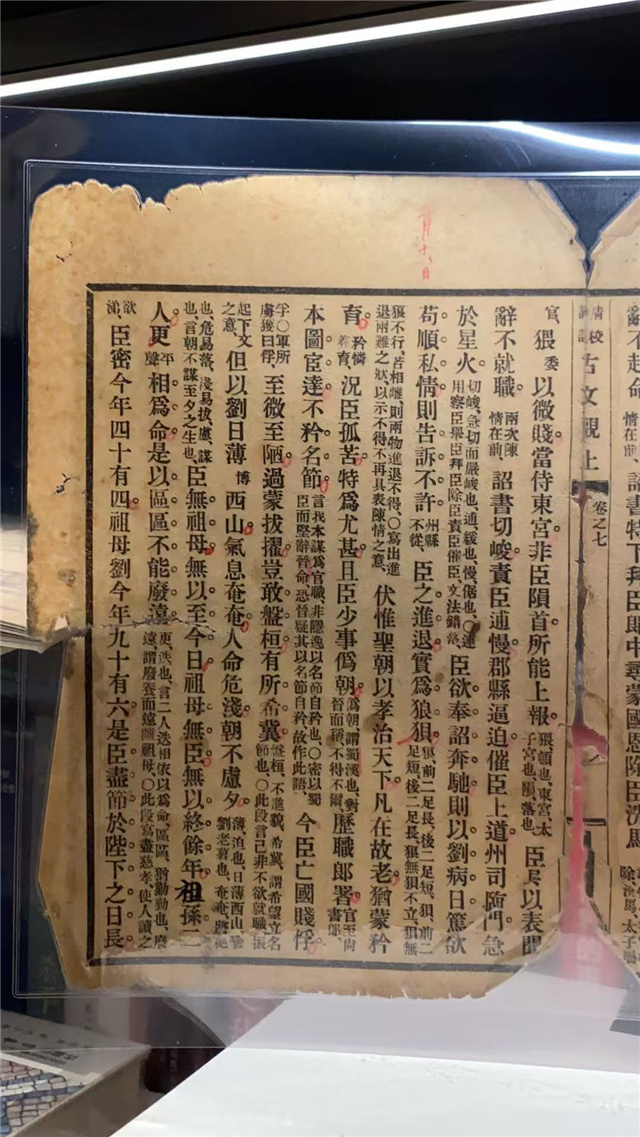

说到素养,我只能说绝大部分的老一辈从业者,他们会把注意力放在“版本目录学”这个研究方向上。“版本目录学”实际上是一门相对比较枯燥的学问。对于一些并非古典文献专业出身的从业者,就像我这样的一个半路出家的人,最开始只能靠背。我最开始入行的时候,老师就会经常考我,小汤,曾文正公是谁?我说是曾国藩。那么他们又问,李文忠公、左文襄公,胡文忠公是谁。那是李鸿章、左宗棠和胡林翼。因为我平常还看一些这方面的资料,所以答得上来了。但再之后,像某某著名藏书家的斋名,这个就要记了。优质旧书上有时会有一个藏书章。如果是某位著名藏书家收藏过的,这书的身价立刻可以翻好多倍,当然了,你要认出这个藏书章,光背是没用的,藏书章刻的都是篆书,你要练就一眼识别这些篆书的能力。这个需要积累。

青年报·青春上海:你入这一行也有好几年了,说说你的体会吧。

汤煜昊:记得还是在上海图书公司大库里当“古籍整理保管员”的时候,那时如果别人发现了一本名家藏书之后,大家就会传阅共同学习,这是很快乐的时刻。这个仓库里面藏书的体量太大了。可能隔三差五就有一本名家藏书出现。

当然,这既是一个好处,也有一个坏处,就是容易生出“傲慢之心”。具体说,就是同治光绪之前的那些古籍善本看得多了,就会把清末或者民国的旧书不太当一回事。其实什么时代都有好书。比如说民国本里的“万有文库丛书集成”就是很好的书。丛书集成当中做得最多的就是影印本线装书。我自己就收了一本《通玄真经》,这本影印质量很好,墨色饱满,品相好,纸张是自然陈旧的。

未来十年是为审美买单的时代

青年报·青春上海:上海正在推动“旧书新知”活动,要复兴旧书市场。你怎么看现在的旧书市场?在阅读式微,甚至纸质新书阅读的读者都越来越少的情况下,旧书市场的意义到底体现在哪里?请举例说明。

汤煜昊:前阵子我这里来过一位独立书店的店主。我还和他聊起过这个话题。他说现在纸质阅读受电子化阅读的冲击还挺大的,他并不知道未来在哪里。我和他说,我在网上看到一句话很受启发。这个作者有一个观点就是,他认为未来十年是为审美买单的时代。对此,我深以为然。

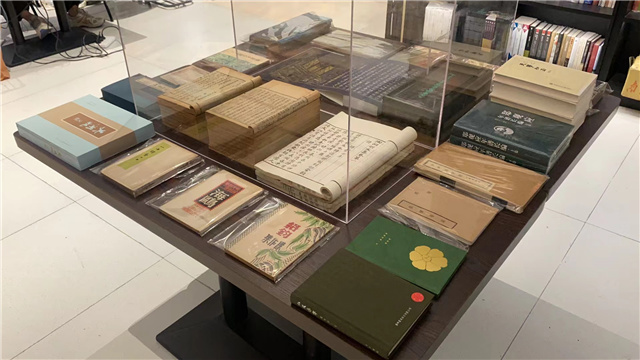

据此,我认为未来买纸质书的人应该更多。他们知道这本书讲的是什么内容,大概率他们已经通过电子版看过这本书了。他们要的是这本书本身。旧书有它的品相、装帧设计、印刷质量等等。印刷质量里面还包括墨色的浓淡,包括插画调色的准确与否。这个鉴赏的过程就是相当快乐的。

青年报·青春上海:我们注意到,旧书的买家中的青年人正在变多,有的人很钻。你怎么看待这个现象?

汤煜昊:青年人关注旧书越来越多,这里面有一种必然。为什么?因为现在信息这么发达,他们看的东西多了,可选择的东西多了,他们自然就会做出选择。比如说过去信息没有这么发达,人们只有纸质书可以看,没得挑,也不是每个人都有那么多财力去买一种书的不同版本。现在就不一样了,比如说《红楼梦》,青年读者可以挑不同的版本来读,“脂批本”当然好,但是如果自己年纪还比较小,那就应该选择人民文学出版社通俗版。

这还是我前面讲的这是一个为审美买单的时代。复古是永恒的潮流。每个时代都有新书,每个时代也都有旧书,新书有新书的审美,旧书有旧书的审美,每个人都可以选择符合自己的那一种审美。

青年报·青春上海:现在网络对实体店的冲击相当大,这在旧书行业同样如此。你觉得旧书线下店如何应对这样的挑战?

汤煜昊:线下店如何应对网络电商环境的这种挑战,说实话你很难用什么技术性的手段去做出什么。网络电商环境的体量这么大,你就算把所有的线下实体书店,通通集合起来,你也不可能从技术手段上去跟电商环境抗衡。那么怎么办?就是我刚才说的,你要提升自己,你要让每一个走进你这家书店的人,都能成为书店的读者。那么,你就需要用有别于其他人或者有别于电商环境的这种个人魅力去吸引读者。

具体到上海书城·岁月书屋,刚才提到的老一辈的从业人员,他们的重心可能更多的还是放在“版本目录学”的研究上。但我们现在做法就不太一样。不光要从版本目录学出发,还要对自己所售的旧书有充分的了解。这样如果有读者过来,我们就可以和他进行交流,回答得比较专业,也比较得体。这样读者会为我们的专业性所吸引,进而对这家书店产生好感。

青年报·青春上海:作为一位95后,一位青年从业者,你觉得你可以为旧书行业带来哪些新的实践和尝试?

汤煜昊:实体店既然没有办法和网络环境抗衡,那就应该与网络相结合,线上线下相结合。而这一点恰恰是我们95后旧书从业者比较擅长的。我们现在会在网上搞直播。搞直播不是单单把店里的书放到网上去卖,而是一种内容输出,我们会将精力放在古旧图书知识的普及上。我们做的内容输出很多时候都是比较冷门一些的内容。比如说前不久我们做了一期“毛边书”的普及,过去毛边书讲究“天毛地齐”,而现在很多新的毛边书恰恰做反了,我们就把这一点指出来,并告诉读者“天毛地齐”的合理性。当然了,内容输出主要还是为了图书的售卖铺路服务。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频 张家宁/剪辑

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐