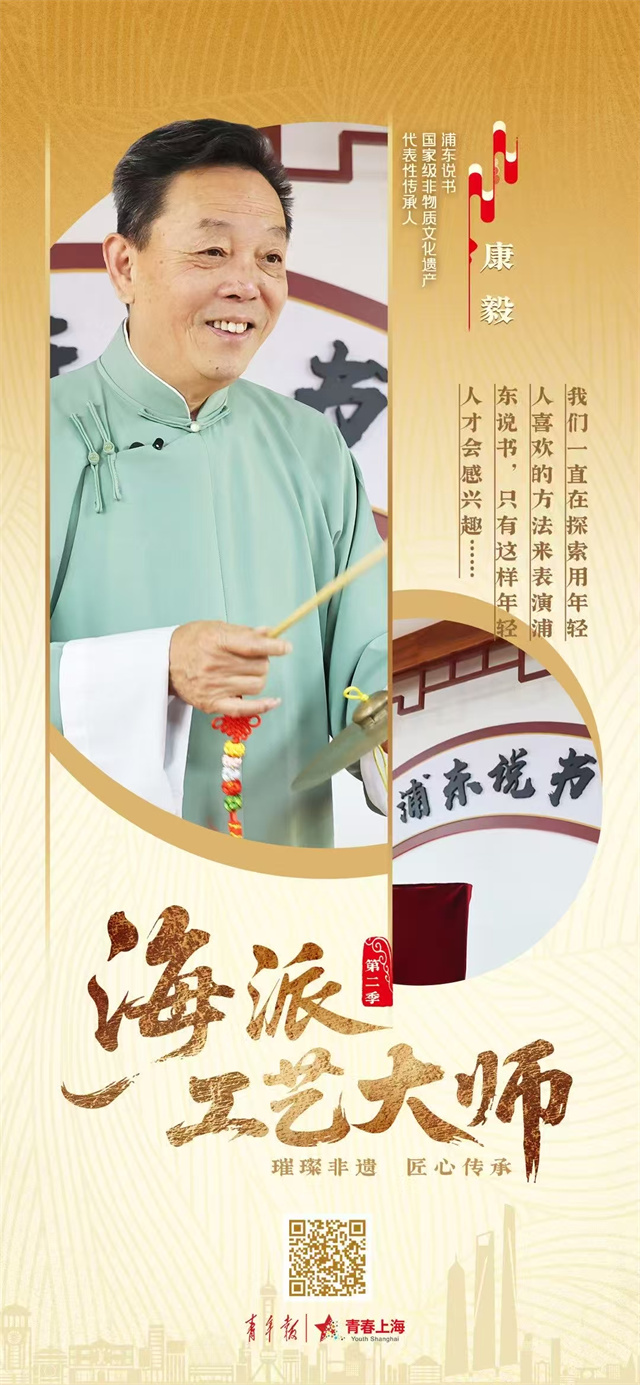

海派工艺大师丨康毅:揽青春入怀,让浦东说书破圈新生

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 施培琦/图、视频

面前摆着醒木、扇子、钵子,身着长衫的康毅从容站定。只见他轻巧地拿起竹筷,敲响钹子,清脆声响瞬间“闹”热全场,紧接着以一口纯正的浦东方言开篇,沪语俗语信手拈来,短短12分钟,一个引人入胜的经典故事便被他绘声绘色地演绎完毕,台下观众听得如痴如醉。

康毅,这位浦东说书国家级非物质文化遗产代表性传承人,凭借四十余年的钻研与磨砺,早已将“说噱做唱”的技艺练就得炉火纯青。然而,如今他心中最大的牵挂,便是如何让这门极具上海特色的地方曲艺吸引年轻人的目光,得以代代传承。

四十年如一日,我正处于艺术青春

在北蔡镇浦东说书传习所一楼的公益书场,身着长衫的康毅格外引人注目,他正为第二十届群星奖上海市选拔赛做着准备。据他介绍,这个书场自2009年开放以来,便专门用于浦东说书,每年表演200余场次。刚碰面,他就将浦东说书的历史发展脉络娓娓道来。

浦东说书起源于黄浦江东岸,除在上海老城厢演出外,也曾流传到浙江平湖、嘉兴、江苏海门等地。因表演时需用单手击打钹子,故也称为钹子书,又称为沪书、农民书,是上海土生土长的极具乡土特色的重要曲种。

光绪年间《沪江商业市景词》就记载了当时百姓听书的热闹场景:“茶寮每有说书人,海市蜃楼幻作真,一扇一瓯聊佐讲,偷闲争听味津津。”听说书人自敲自演、又说又唱,用浦东乡音谈古论今,说历史、论忠孝、赞侠义。

康毅生长在浦东北蔡镇,父亲喜欢唱沪剧,母亲也从小喜爱戏曲,外公更是沪剧出身。在这样浓厚的曲艺文化氛围熏陶下,康毅自小就爱上了浦东说书。他回忆起自己的学艺之路时感慨万千。在那个年代,虽然生活条件艰苦,但他对曲艺的热爱却从未减退。“70年代的时候,我十六岁就开始跟着村里的老前辈们学习浦东说书。”

“21岁时,我有幸遇到我的老师施春年,这真是我一生的幸运。”康毅师承施春年,勤学苦练,不仅传承了老先生的传统书目,加之自身四十余年的实践积淀和探索创新,形成了自己的独特风格,表演细腻传神、幽默风趣,特点鲜明,深受观众喜爱。

康毅继承了经典东乡调,熟练掌握各种唱腔,拥有丰富的“心谱”,如单档、双档、表演唱等,掌握了多项核心技艺。特别擅长现代短篇书目(评话)表演唱,说表细腻,表情丰满。曾入围全国群星奖决赛,多次荣获上海市一等奖。

好徒弟可遇不可求,但凡“抓”到就很开心

浦东说书的传承十分不易,完全靠师父与徒弟之间的口传心授,师父在台上说书,徒弟就在台下仔细听,认真学。若一年学不会,就学两年;两年学不会,就学三年。而且,浦东说书要求表演者掌握正宗的上海方言,但是现在会讲地道上海方言的年轻人少之又少。因此,寻找好徒弟、将浦东说书传承下去,成了康毅心中始终放不下的一件事。

用他的话来讲,就是有一段时间甚至到了有点魔怔的程度。有一天,他在外面吃面时听到一个路过的上海小囡说着一口正宗的浦东方言。“我当时听到了真的恨不得把他抓过来,跟着我学浦东说书。”好在如今真的给他“捉”到了几个好徒弟。

每到双休日,康毅都会给徒弟们培训,把浦东说书的技艺毫无保留地传授给他们,或者指导他们排练节目。在徒弟陆嘉浩眼中,康毅是一个十分“挑剔”的人,在排练节目时康老师总是精益求精,为一个动作甚至一个字的表达反复讲解,思考作者想要传达的意图、如何在舞台上更好地表现以将观众带入情境等。

“但是康老师又是一个和善的人,在平时的排练过程中,或者上课的时候,他总是会教我如何做人,像一位老长辈一样教导自己的孩子,让我终身受益。”陆嘉浩告诉记者。

陆嘉浩第一次见到康毅是在初中,他所在的绿川学校是浦东说书的传承基地之一,当时康毅来学校授课。当时他就觉得浦东说书很有趣,不过那时只是把学习浦东说书当作爱好,后来在深度研究学习了浦东说书之后,他感受到了浦东说书的魅力。尤其是其中浦东本土文化的特色,浦东方言的特色,让他明白学习非遗是为了更好地传承。

“我觉得我们青年人更应该把我们的非遗传承好保护好。”于是陆嘉浩在2023年6月正式拜师,开始系统性地学习浦东说书。经过多年学习,他成为浦东说书第九代传承人,开始参加比赛,获得2023年第七届“唯实杯”上海市青少年曲艺大赛牡丹金奖、2025年浦东新区群众文艺创作节目汇演“优秀新作奖”,还和同学一起拍摄短视频,让更多人了解浦东说书。

用阿卡贝拉的方式表演,吸引年轻人传承浦东说书

除了陆嘉浩就读过的上海市绿川学校,北蔡镇中心小学、北蔡中学和进才实验小学西校都是浦东说书的传承基地。康毅一直致力于浦东说书的传承与推广,在上海市绿川学校和北蔡中学这两个浦东说书传承基地深耕教学传承工作十余年。

他每周都会在两个传承基地授课。据统计,每年大概培训70余场次,有2000余人次参加。令人欣慰的是,这两所传承基地的浦东说书作品屡创佳绩,先后获得过“唯实杯”上海市青少年曲艺大赛“小牡丹奖”“曲艺之星”“小牡丹金奖”等奖项。

校授课之余,康毅还多次参与进社区巡演活动。每年以百场巡演形式将传统曲艺浦东说书送进社区、乡村、企业、商圈等,共开展活动70场次,受众1.4万余人次。

“作为浦东说书国家级非物质文化遗产代表性传承人,我觉得自己有责任和义务,要将其传承好,发扬好。”康毅说。在谈到如何将传统艺术传承给下一代时,他表示:“我们一直在探索用年轻人喜欢的方法来表演浦东说书,只有这样年轻人才会感兴趣,让更多年轻人了解并爱上这项非物质文化遗产,浦东说书的传承才会有希望。”

北蔡镇近几年进行了多方面的创新和尝试。例如,邀请专家和老师参与创作,尝试将《嫁女歌》改编成4集情景剧,让传统的浦东说书题材焕发出新的生命力。还尝试用创新的形式来表演浦东说书,比如用阿卡贝拉的方式表演浦东说书,还有浦东说书的大合唱,甚至还加入了舞蹈元素,用舞蹈来呈现浦东说书,康毅积极融入参演。

它不仅是阿拉(我们)的记忆,也是这座城市的历史

“这次获得浦东说书国家级非物质文化遗产代表性传承人称号我真的觉得很感激,因为我的身后有个强大的团队,一直支撑着我前行。其次,是觉得不容易,真的很不容易。”康毅这样告诉记者。

原来,在申报非遗项目之前,浦东说书曾遭遇过近30年的沉寂,一度陷入保护和传承的困境。在团队的不懈努力下,浦东说书于2008年成为国家级非物质文化遗产。

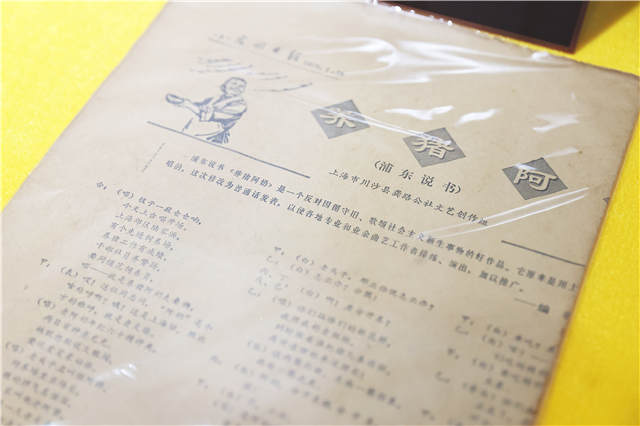

康毅也全身心投入浦东说书的传承和保护工作。参演了《嫁女歌》《最后的雕塑》《养猪阿太》《庙里有个老和尚》《漂亮阿姨》等一系列浦东说书新作品,在推动这一传统曲艺形式创新发展的同时,也为北蔡镇浦东说书赢得了广泛关注。

与此同时,北蔡镇浦东说书传承工作也取得了阶段性成果,该项目在国家级、市级、区级各类评选中累计获得60多项奖项。浦东说书传承基地也先后荣获市区级奖项近30项,进一步夯实了项目的基础。其中,北蔡中学传承基地被评为上海中华优秀传统文化研习暨非遗进校园优秀传习基地,该项目在青少年群体中的影响力正在逐步扩大。

“浦东说书是上海地区唯一一个以地方名字命名的曲种,具有独特的文化价值。它不仅是阿拉(我们)的记忆,也是这座城市的历史见证。”康毅在采访的最后说道,“只要还有人在坚持,浦东说书就不会消失。我希望有更多人关注和支持这项珍贵的文化遗产。”

浦东说书正逐渐走入大众视野,并且吸引着越来越多年轻人的目光。相信在未来,它会在时代的浪潮中焕发出新的生机与活力,代代相传,永不停息。

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 施培琦/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐