漫邮记:方寸间的记忆与传承

青年报记者 唐骋华/文 受访者/图

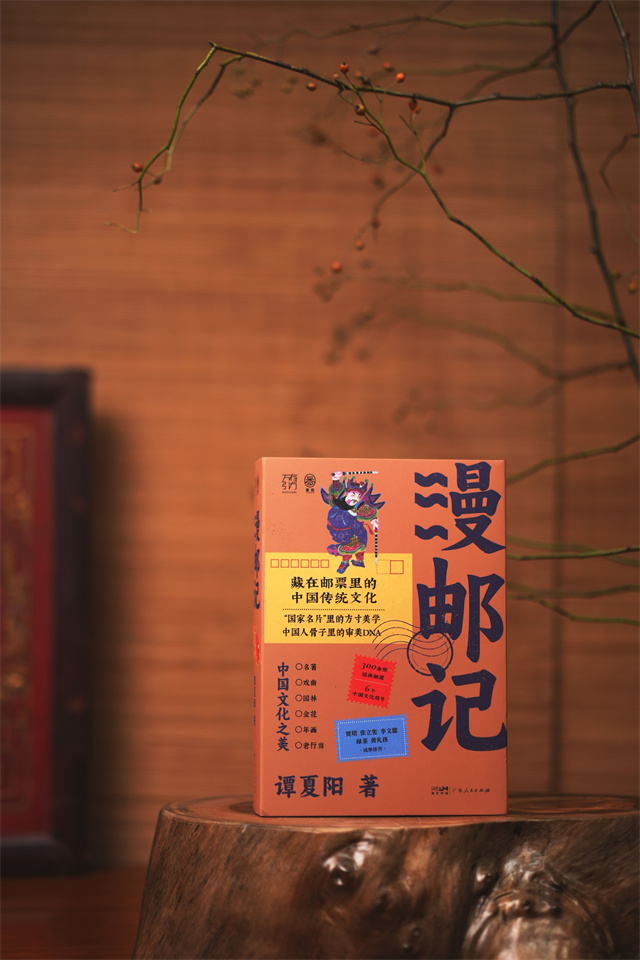

现在的年轻人集卡、集手办、集盲盒,但很少听说喜欢集邮的。Z世代可能连一张真正的邮票都没有亲手摸过。而在谭夏阳成长的年代,邮票是生活里的常见事物,许多人还热衷于收集和珍藏。谭夏阳正是受此熏陶成为邮迷的。只是时过境迁,当年的邮票热早已退潮,邮迷也纷纷离去,谭夏阳却保留着集邮的习惯,并将自己对邮票的爱写进了《漫邮记:中国文化之美》。

小镇少年的“利器”

“我的第一本集邮册是小姑送的,”谭夏阳回忆,“时间是1988年。”

当时,谭夏阳随父母住在广东阳江的一座海边小镇,路的尽头就是海。处在茫茫大海边的小镇,显得偏远而孤独。为了给侄子的生活增添点趣味,在广东深圳打拼的姑姑经常给谭夏阳写信,讲一讲见闻。深圳热火朝天的氛围激荡人心,与此同时,信封上的一枚枚邮票也引起了谭夏阳强烈的好奇——它们描绘各地的风土人情,让他这个小镇少年,得以领略丰富多彩的外部世界。

知道侄子对邮票产生兴趣,姑姑挑了一本集邮册送他,并且鼓励说:“我们一起努力,来把它装满吧!”谭夏阳的集邮生涯由此开启。

那个年代邮迷很多,谭夏阳的同班同学就有不少人在集邮。起初,他只有羡慕的份。“打开他们的集邮册,就像百科全书一样,很多邮品都非常漂亮,我从来没见过,大开眼界。”不过他渐渐实现了逆袭,其中姑姑的加持必不可少。身处改革开放第一线的小姑常常能得风气之先,搞到一些在中国香港、新加坡等地发行的邮票。这帮助谭夏阳形成了独一无二的集邮特色。

《苏州园林——网师园》邮票。

随着藏品日益丰富,谭夏阳也成了“社交达人”。作为转学而来的插班生,他进入班集体比较晚,一直格格不入,觉得自己是个“边缘人”。而集邮让他和同学有了共同话题,慢慢建立起友谊。“我们经常交换邮票,互通有无。”谭夏阳回忆。而他手里的中国香港邮票,正是交友利器。

初中毕业,谭夏阳终于走出小镇,考入阳江市区的一所高中念书。集邮事业也更上一层楼。市区有一个邮票市场,尽管无法和享誉全国的“四大邮市”(北京月坛邮市、广州人民公园邮市、上海徐汇邮市、成都暑袜街邮市)媲美,但人气之旺盛、邮品之丰富,已足够让刚刚走出小镇的谭夏阳眼花缭乱了,“我经常和同学一起逛邮市,有新邮票发行,就排队购买”。

谭夏阳所说的“排队”,指的是“通宵排队”。你可能难以想象,一直到新世纪初,每当有重要邮票发行,全国各地的邮局门口都会早早排起长龙。邮迷的热情,丝毫不亚于今天抢购Labubu的年轻人。

迷人的邮票

电视剧《繁花》里有一个桥段。汪小姐辞职下海,师傅金花递过来一本集邮册,告诉她把它卖掉,换10万元作启动资金。1994年的10万元是什么概念?可见当时的邮票不仅是收藏品,还是投资品。

坊间流传一句话:“一枚猴票一辆车,一版猴票一套房。”1980年发行的庚申猴票是我国第一枚生肖票,因出自艺术家黄永玉之手,加上印量较少,价格连年攀升。进入21世纪,单枚猴票价格破千、破万,直至邮票热退潮的2017年,整版猴票(80枚)还拍出了200万元的高价。

T.164《承德避暑山庄》邮票。

作为集邮热的亲历者,谭夏阳的关注点却不在价格上。2002年大学毕业,走上工作岗位,已是邮票热末尾,有了经济支撑的谭夏阳却以更大热情投入到邮票的收藏和研究中去。有些“大全套”邮票很难收全,但他总能凭借极大的耐心,一点点搜集齐全。至于市场行情,则很少纳入考虑。

“我留意的是一套邮票的文化背景和时代信息。”谭夏阳说。在他看来,邮票承载的文化和美学价值及其映射的社会变迁,才是真正迷人的地方。

据谭夏阳研究,我国的邮票发展经历过两个高峰,一是20世纪50年代到60年代,二是80年代到90年代。而两个高峰之间,存在着鲜明差异,“许多在第一个高峰中不常见的题材,例如动物、植物、绘画和文学名著等,在第二个高峰期间全都列入了选题名单,我们能从中感受到社会思想的变迁”。

邮票还具有记录民间文化的功能。年画邮票就是例子。年画是我国古老的民间艺术,千百年来,人们用年画驱邪避凶、祈福迎祥。随着城市化高歌猛进,依托于农耕文明曾兴旺一时的年画逐渐消亡,今天,很少有城里人还贴年画了。为抢救和保护这一濒临消失的艺术形式,中国邮政发行了不少年画邮票。“这对于保留古老的艺术形式,留存民间记忆是很有意义的。”谭夏阳说。

邮票也能留存个人记忆。对谭夏阳来说,最珍贵的一枚邮票是1987年发行的一枚8分邮票。画面正中,身穿红色行装的徐霞客独自站着,若有所思,与背后的几棵奇松枯树融为一体,“加上边框的立轴画卷设计,整枚邮票的格调既艳丽又不失高雅,既清新又脱俗”。

这枚邮票是幼年的谭夏阳在姑姑房间找到的,“那种喜悦,令我感到一阵幸福的眩晕,立马把翻箱倒柜带来的愧疚感抛到九霄云外”。其实真正让他留恋的,是邮票为这个曾经的小镇少年推开的那扇窗。

《红楼梦》小型张。

方寸之间的文化之美

谭夏阳坦言,如今集邮已然成为“冷门爱好”,并且不可能重现当年“全民集邮”的热潮了。但他对邮票的痴迷与执着,始终如一,不受外部环境影响。不过,他的内心总是怀有一种冲动,想把邮票的好,传播给更多受众。

2008年,谭夏阳从文化刊物《读库》上读到一篇谈邮票的文章,篇幅不长,图片是黑白的,他觉得不过瘾,决定亲自操刀。“主要写中国古典名著是如何在邮票上表现的,我深挖了不少邮票设计的幕后花絮,试图让它读起来既有趣味性又有故事性。”最终,他花两个多月,写成一篇3万字长文。投稿后很快收到《读库》主编张立宪的回复,邀请他开设“漫邮记”专栏。

在《读库》上,谭夏阳先后发表《漫邮记:古典之美》《漫邮记:金花绽放》《漫邮记:戏曲之美》等文章。他的写作,通常是围绕一枚小小的邮票,以百科全书式的手段钩沉出丰富内容,从方寸之地窥见大千世界,达到了“对一件很小很小的事情,我知道得很多很多”的意境和趣味。

2025年,谭夏阳在这些文章的基础上进行了增补和完善,推出《漫邮记:中国文化之美》一书,介绍了关于“名著”“戏曲”“园林”“金花”“年画”“老行当”六个中国文化符号的邮票,讲述了300余张经典邮票背后的故事。

《桃花坞木版年画》邮票小全张。

Qa 生活周刊×谭夏阳

Q:书中选取名著、戏曲、园林等六个主题,为何特别关注这几类文化符号?

A:在写这一系列专题的时候,除了文化这个母体之外,我当时未有十分系统的主题规划,之所以形成现今看到的这些主题,完全是出于唯一的考量:就是这个主题有没有发行过足够多的同类型邮票,能够支撑这个主题的写作。现在看来,这六个主题的邮票储备是最丰富的,所以就写了它们。

Q:你在书里解读了300多张邮票,这是十分耗费心血的事吧?

A:是的,发掘每一套邮票背后的故事都颇费心力。这些资料并不是在写的那一刻才去收集的,而是在集邮的过程中就已经着手准备了。除了购买邮票,我平时还订阅一些邮票刊物,如《集邮》《集邮博览》《集邮报》等,从中了解一套邮票发行背后的相关知识。这也是集邮文化的一部分。我在这方面非常用心,遇到一些原始图稿或未发行的竞标稿也会收集起来,每当写文章需要用到这些资料,简直是信手拈来,有种“万事俱备”的感觉。

Q:你既介绍了刘旦宅、王叔晖等老一辈画家设计邮票的经历,也介绍了“80后”李云中这样的新生代邮票设计师。不同时代艺术家在邮票设计上的风格有哪些差异?你如何看待其中的传承与创新?

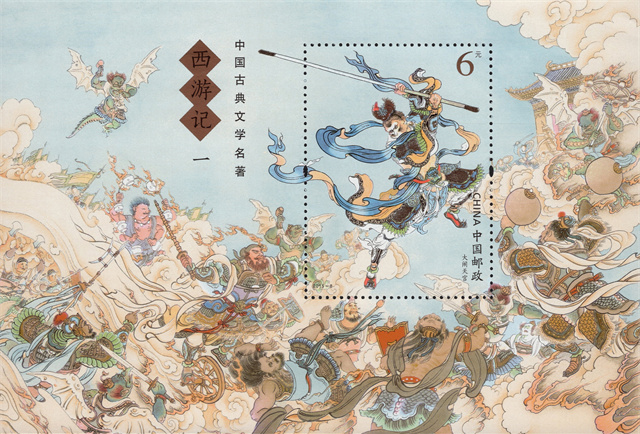

A:确实,不同时代的艺术家,在邮票上的风格表现是有差异的,总体说来,过去的设计师偏重古典,注重人物形象的塑造,文化味道浓厚;现代设计师则加入了不少现代元素和现代技法去表现,很有时代特征。但在整个审美视觉上,却是既有传承又有创新的。比如,李云中设计的《西游记》系列邮票,正是在上一代画家刘继卣的传统工笔画画法与造型基础上进行继承与创新,从而造就了全新的、符合于时代的经典。这种继承与创新当然是必需的,它有利于艺术的推陈出新。

《中国古典文学名著——西游记(一)》小型张。

Q:《黑神话:悟空》借鉴了李云中的《西游记人物图谱》,你如何看待传统邮票艺术对当代游戏、影视创作的影响?

A:这恰好说明传统艺术是当代艺术的源泉与土壤,无论时代如何变化,所有的艺术都不是无根之花,只有从传统艺术当中汲取养分,才能培育出更具生命力的艺术奇葩。这也说明了,无论新一代人的审美口味如何变迁,当中的审美本质是不会改变的。即是说,一个东西是美的,在任何时代都会散发出美的光芒,不信,看看那些青铜器、那些陶瓷、那些古画就一目了然了。

Q:然而尴尬的是,自集邮热在20世纪90年代后逐渐降温,当下年轻人对邮票的兴趣已经极度缺失了,这是文化审美变化还是传播载体迭代所致?

A:我个人认为主要是传播载体的迭代导致的,并非年轻人不再关注邮票,而是有太多因素转移了他们的兴趣和视线。世界的多样化导致他们关注的东西必然丰富、纷繁。想一想,20世纪80年代的年轻人有什么东西可玩的?当然,这种丰富性也多少会影响到文化审美的观念,不过我同时认为,美学的底色是从来不会变的,商代的青铜器在年轻人的眼中就变丑了?不会的。

Q:就您个人而言,集邮对生活和审美产生了哪些潜移默化的影响?

A:首先它让我相当关注那个时代的视觉美学,从邮票到连环画、到插图、到火花、到书签、到藏书票,甚至到商品的标贴、包装和广告海报等等,都成了我关注的对象,我着迷于那个时代的美学表现。其次,从事广告行业,当我成为创意总监的时候,才发现由集邮日积月累沉淀下来的审美训练至关重要,我那时就懂得哪些审美元素是高级的,哪些是流行的,哪些又是低俗不堪的。这个相当重要,因为广告需要在市场流行与高端审美之间做出坚持或妥协,是迎合还是引导,它的前提就是广告人要有基本的审美观念。

Q:你也提到邮票可能退出历史舞台,像丹麦、冰岛等国家已停止发行邮票,你觉得在中国,邮票的前景如何?

A:每个事物都有它自己的宿命,邮票也不例外。邮票之所以会逐渐退出历史舞台,与实用功能的消失有着不可分割的联系。就是说,随着现代社会的发展,人们先前的通信习惯已经被更加便捷的网络所代替,于是,邮票的实用价值转向了收藏价值,但这种价值是无所依托的,正如之前的粮票、火花,由于本体功能的丧失,收藏功能再强也只是强弩之末,终归消失于时代的洪流之中。这个洪流也是世界的潮流,身处其间的中国也无可幸免。

青年报记者 唐骋华/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐