把课堂搬进企业,00后大学生在驻企实习中化身“准工程师”

青年报·青春上海记者 陈泳均

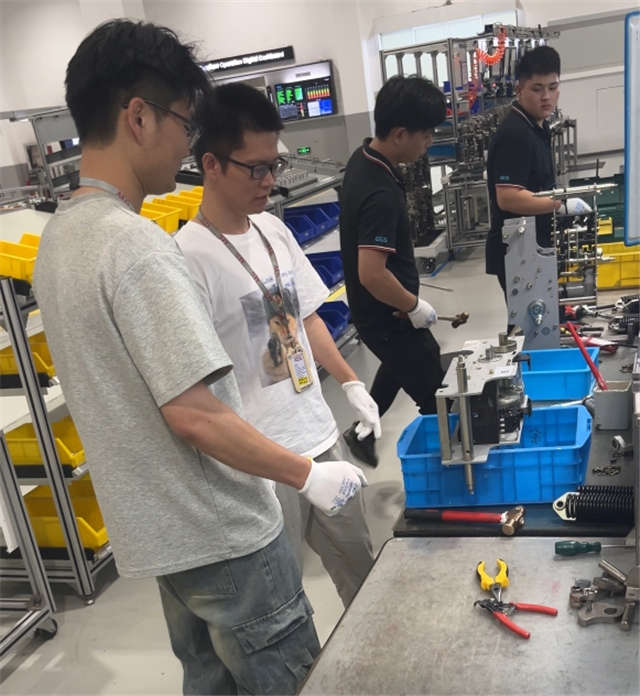

长期以来,高校人才培养滞后于产业迭代,专业教材更新慢、教师实践经验断层等问题饱受诟病。如何让教育之水真正活起来?上海电机学院机械学院选择从根子上重塑逻辑:把课堂搬到问题发生的地方。今年盛夏,上海电机学院机械学院机制卓越2211班的课堂延伸至企业的工厂车间。28名学生以“准工程师”的身份,开启了为期两个月的沉浸式驻企实习。

开启驻企实习

从“纸上谈兵”到“上手能做”

在上飞装备,航空零部件制造的严苛标准让学生深刻理解了“大国工匠”的精度要求。就读机械设计制造及其自动化专业的邱士典同学,在航空航天领域的实习中收获颇丰。相较于单纯从书本上学习到的工艺流程设计,到了现场亲身实践后,他对工艺流程的每一步都有了不一样的体会。

“通过实习,我对一个零件从设计到最终交付的全流程有了更深刻的理解。”邱士典告诉记者,一个零件从下料、数控加工、清洗到最终完成,中间要经历半检、检验和最终总检三个检验流程。在实习过程中,邱士典遇到的技术挑战是绘制零件的装配尺寸。通过询问现场师傅,他了解了多个零件的实际用途,并通过不断积累经验来更好地应对类似问题。

谈及从学生到企业一员的身份转变,邱士典深刻感受到,“我在参与项目的初期,会因时间紧迫以及企业对零件质量和细节的高要求而感到焦虑。但这些问题都能通过不断练习来解决,在练习中慢慢调整心态。”

驻企培养不仅是上海电机学院作为应用型高校改革试点的关键探索,更是其以“驻企探路”撬动人才培养深层变革的战略落子。经过这段时间的实习,邱士典更加明确了自己未来的努力方向。对于航空制造业未来的发展,他认为主要会体现在数控编程与当下AI技术的结合上,也感受到自己所学的机械专业对于航空航天领域的作用,更有目标感和收获感。

“我见证了同学们从‘纸上谈兵’到‘上手能做’的蜕变。”作为校内导师的欧阳华兵老师欣喜于学生成长的速度。在设计环节,学生们已能跳出纯理论框架,结合生产工艺调整方案细节,真切理解“设计图纸必须适配制造能力”的核心逻辑。“这些在真实生产场景中淬炼出的技术素养,让学生不仅懂原理,更会解难题。”欧阳华兵说。

合作企业同样对此模式高度认可。上飞装备总工程师郭洪杰表示,“在与学校紧密沟通后,我们希望同学们能够充分了解飞机制造的各个环节,并以企业员工的标准鼓励他们在实际任务中动手、动脑。同时,我们也希望能够借助学校平台,推进加工工艺优化方面的研究和测试,实现企业和学校的双赢。”

创新协同机制

打通产教融合“任督二脉”

“我的实习围绕FG塑壳断路器机构展开,在核对过程中,我发现了几处2D图纸与3D模型不一致的地方。通过与技术部同事沟通,最终确认是图纸更新不及时导致的。这一经历让我明白,在机械设计领域,图纸是工程师之间沟通的语言,必须保持高度的准确性和规范性。”学生章逸凡在与老师的交流中感慨道。

记者了解到,学院从大一阶段开始,便从源头打破学生对产业的陌生感,启动认知实习改革。学院聚焦航空航天、高端装备、智能制造、集成电路及新能源汽车五大产业领域,组织了403名大一新生分别前往上海飞机制造有限公司等18家企业,开展为期一周的认知实习,切身感受五大产业板块的企业实际生产场景,技术发展路径及行业对人才的需求。

“这次认知实习像一扇窗,让我初见航空制造与芯片产业的真实模样。C919的研发故事、芯片设备的精密运转,极大拓宽了我的视野。交流环节,企业专家建议我们学好专业课、参与科创锻炼建模。这些产业图景,成为我前行的坐标,让我对未来的学习有了更清晰的规划。”何川同学在认知实习结束后说道。

为实现人才供给与产业需求的精准咬合,学院与企业共同构建了深度协同育人机制,组建了由企业骨干工程师与校内骨干教师构成的“双导师”团队。在这一机制下,企业导师聚焦实战技能传授,校内导师则负责观察学生表现、收集企业反馈、协调解决难题,保障“车间课堂”的高质量运转。教学方案亦根据实际反馈动态优化,确保理论不悬空、实践有依归。

“不同产业不同企业的认知实习不是简单地‘换地方’,而是重构人才培养的逻辑起点。”机械学院院长刘军教授强调,这种“产业初体验”并非走马观花,通过实地考察与自主研学,学生得以在专业学习初期触摸产业脉搏,为后续学习注入清晰坐标与内生动力。

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐