古老湖剧和侗族大歌都可以“阿卡贝拉”!市民文化节这项传统赛事玩出新天际

青年报·青春上海记者 郦亮 实习生 邓天银/文 郦亮/图

湖州本地方言加上传统戏曲也能成为阿卡贝拉。侗族大歌唱了几百年,人们才发现这可能是世界上历史最悠久的阿卡贝拉。应该说,作为上海市民文化节的重要传统赛事,这次2025长三角阿卡贝拉音乐大赛让观众对阿卡贝拉有了更深刻的理解,也对自己的文化有了更多的自信。“汇聚我们的声音”2025长三角阿卡贝拉音乐大赛颁奖典礼暨“冠军之夜·声越家音乐会”7月12日晚在上海西岸大剧院举行。

据悉,本次长三角阿卡贝拉音乐大赛共有64支团队报名参赛,数量较去年增长40%,最终共有39支团队进入决赛。经过角逐,杭州大剧院悦亮少儿人声乐团获少年组冠军,GMC人声乐团获得中青年组冠军,石化街道海尚人声乐团获乐龄组冠军。

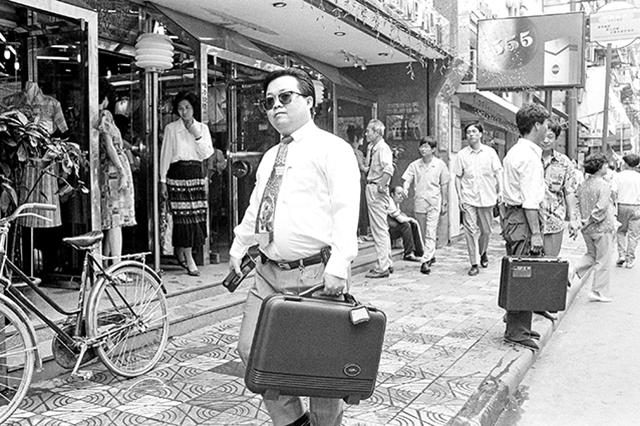

据青年报记者观察,本土音乐和阿卡贝拉的交融碰撞,是此次长三角阿卡贝拉音乐大赛的重要特征。阿卡贝拉又称为无伴奏合唱,源自意大利。这项艺术进入中国已经十几年了,出现了众多阿卡贝拉团队,而过去人们唱得最多的还是“纯正的阿卡贝拉作品”。但是今年情况发生了变化。

获得中青年组冠军的GMC人声乐团来自湖州,是一支由“90后”和“00后”组成的阿卡贝拉爱好者乐团。他们将湖州本地方言、戏曲(湖剧)与现代阿卡贝拉乐团演出相结合,摸索出了一套受到中外观众喜爱的舞台表现形式。听了他们的作品《新朝奉吃菜》,记者和观众的第一反应就是,原来阿卡贝拉作品还能有国潮范儿。

GMC人声乐团的女高音陈旭告诉青年报记者,他们表演的这首曲子源自于浙江的一个地方戏曲,是浙北地区唯一的戏曲剧种,也是湖州独有的湖剧。“我们想要从传播传统文化这点出发,去创作一首中国人自己的阿卡贝拉作品,这样可以获得各个年龄层次观众的喜爱,尤其是青年人的喜爱。”当然,将阿卡贝拉进行本土化的改造是有挑战的。陈旭说,因为阿卡贝拉是一个西方的音乐表现形式,那么在合声和拟声的过程中,如何去贴近中国的传奇器乐,这就需要动一番脑筋。另外,语言也是一个挑战。过去阿卡贝拉作品要么是普通话,要么是英文,但这次唱湖州话,在语音的安排上需要一番改造。

相比之下,侗族大歌的呈现少了几分对于阿卡贝拉的“体近”,因为他们认为自己就是“东方的阿卡贝拉”。昨晚贵州省黎平县侗族大歌艺术团表演了他们新排的《夏蝉之歌》,全程无伴奏,合声做得自然而妥帖,能够把人立刻带入黔东南地区的大山森林里去。“我们侗族大歌被称为‘东方的阿卡贝拉’,这次与现代的阿卡贝拉音乐相遇,他们模仿乐器更多一些,我们还原自然原生态的声音,两种风格在同一舞台呈现,也是一种崭新的传承。”该团相关负责人对记者说。

在今年文旅商体展融合的大背景下,今年的阿卡贝拉大赛已经成为一个文化嘉年华,很多游客为此而来,感受艺术也体验消费。之前,2025长三角阿卡贝拉音乐大赛“阿卡日”主题活动第一站,在徐家汇社区文化活动中心举行,携手徐家汇街道品牌项目——上海徐家汇白领文化艺术节,带来一场属于所有爱乐人的派对。7月5日-12日,联动“上海之夏”国际消费季、上海旅游节、上海夏季音乐节(MISA)、水岸音乐节等品牌,在西岸梦中心开展“一起Acappella”阿卡贝拉主题活动。主办方同时推出“声动号·阿卡贝拉”和“声浪派·阿卡贝拉”两艘主题游轮,乘船沿江而行,市民不仅能游览西岸风光美景,还能参与到生动的音乐导赏课以及音乐沙龙中,享受到“文化+旅游”的双倍体验,以水上音乐之旅激活江上观光与岸上艺术享受的双向联动。

据悉,今年还是“声越家”徐汇区两岸青年文化交流品牌创建六周年,来自中国台湾的少年及青年团队将宝岛的文化与音乐特色带到现场。这也契合了长三角阿卡贝拉音乐大赛的举办初衷——打造更广阔的文化交流平台,让音乐跨越山海,增进地域及民族间的文化与情感交流。

青年报·青春上海记者 郦亮 实习生 邓天银/文 郦亮/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐