梦想,升起在科幻世界的上空

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

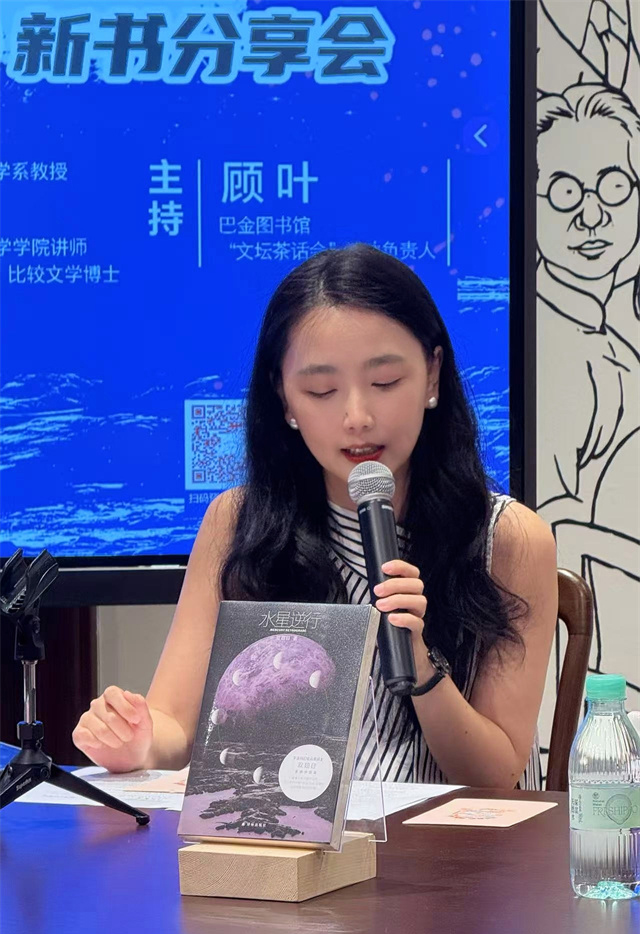

大概是2002年,正读初二的顾叶和同学们保持着交换杂志看的习惯,一天傍晚在教室打扫卫生时,一名同学突然扔给她两本《科幻世界》杂志。自此,一粒科幻种子萌发。二十多年过去,刘慈欣、柳文扬、何夕、韩松、王晋康……顾叶能脱口而出一连串科幻作家,以及几十部印象深刻的作品。今年,身为巴金图书馆“文坛茶话会”活动负责人的顾叶策划推出了科幻季,仍在持续发散出一个个或诗意浪漫、或严肃深刻的科幻话题。

科幻与科普

并蒂而生,各自芬芳

Q:除了杂志启蒙,你还记得哪些关于科幻文学梦想的细节?

A:2014年,我从山东大学中国现当代文学专业硕士毕业,当时毕业论文写的就是刘慈欣。毕业后我在广告公司、投资公司、互联网公司都工作过,但做商业化内容总觉得不太契合内心的价值序列。后来很幸运来到上海作协工作,算是回归个人喜欢的文学本源了。现在回想,看科幻二十多年,刘慈欣的《山》《乡村教师》《全频带阻塞干扰》《中国太阳》,柳文扬的《一日囚》《闪光的生命》对我影响都很大。

Q:你硕士论文写刘慈欣时,认为他给中国科幻带来了哪些重要影响或启示?

A:大刘对中国科幻的影响其实无须我赘述,他是毫无疑问的中国科幻第一人,他的影响力从文本到影视,再到整个产业链,体现在各个方面。早年《三体》刚出来时,严锋老师就说过一句很著名的话——“单枪匹马,把中国科幻文学提升到了世界级水平”。近几年,郭帆导演的《流浪地球》系列、杨磊导演的《三体》都对大刘的作品进行了很优秀的影视化再创作。

作为一名普通读者,大刘对阿瑟·克拉克等黄金时代经典科幻作家作品的推崇,对好奇心与想象力的呼吁,像给我一把钥匙般,带领我探索更壮丽广阔的世界。不过,刘慈欣是唯一的,很难被复制。近年来,我们总能看到一个IP成功后,蜂拥而来的批量复制,但成功案例很少。

Q:你是否认同“科幻只是一种文学体裁,并不承担科学普及使命”的观点?

A:多年来,这个话题国内外讨论已久。不同时代对科幻有着不同的诉求,在我看来,科幻与科普有不少交集,但依然分属两个领域。好的科幻作品是一定能够激发读者的好奇心与想象力,给读者带来一定的科学思维方式的。但它终究不是科学教材。科幻与科普这两朵并蒂双莲,互相影响,互相促进,有着各自的定位与使命。正如刘慈欣所说:“科幻小说的任务只是基于科学,排列出对未来想象力的可能性。它终究不是科学本身。”

新锐之笔

中国科幻的先锋浪潮

Q:平时你跟国内新生代科幻作者接触较多,通过你的观察,这些年轻作者的作品有着哪些显著特征?

A:其实每个作者的特征都不一样,但整体上,新一代创作者的作品逐渐多元化、先锋化。像本次我们巴金图书馆“文坛茶话会”科幻季邀来的几位嘉宾:

陈楸帆常被视为中国科幻赛博朋克的标杆,细读其近年创作,议题已延伸至气候变化、人工智能、部落文明、人类意识,展现出消解二元对立的清晰脉络。

陈茜的作品在青年作家中独树一帜,巧妙融合类型小说的可读性与纯文学的艺术性,故事引人入胜,语言澄澈明净,透着轻盈的幽默与淡淡的讽刺。

拥有软件工程师背景的慕明,其创作贯穿着对技术的深刻思辨。她以“技术+创作”不断迭代文本,在推想中“升维”,淬炼出新的思考,呈现独特的技艺之美。

双翅目对经典文学的当代化、先锋化演绎广受赞誉。其笔下灵动的动物意象群——猞猁、毛颖兔乃至果蝇——所蕴含的反狭隘人类中心主义理念,总能引发我的强烈共鸣。

这些年轻作者的字里行间,既有艾萨克·阿西莫夫、库尔特·冯内古特等早期大师的影子,也能窥见厄休拉·勒古恩、玛格丽特·阿特伍德等新浪潮代表的影响。尤为可贵的是,他们持续将鲜活的经验与感悟注入作品。正如宋明炜教授所言,相较于刘慈欣、王晋康、韩松等前辈的古典气质,这批新锐力量正推动中国科幻走向更先锋、更多元的表达。

Q:科幻精神对于现在的年轻人而言,最容易受影响的是哪部分?

A:我不敢妄断“科幻精神”的精确轮廓。从传播广度看,科幻影视、游戏乃至网文,影响力无疑巨大。但无论哪种载体,科幻赋予年轻人独特的滋养,核心仍是那份对科学技术的好奇心,对宇宙未来的想象力。这不仅关乎青年,亦关乎所有人。在这个变化成为常态的时代,海量碎片信息奔涌而来,许多人已习惯低头,不再仰望星空,不再渴求深度与理性。科幻的疆域无垠,愿我们永不丧失幻想的能力。

Q:科幻常被认为更具世界性,地域色彩较淡。国内科幻作品是否蕴含着独特的中国文化主题与价值观?

A:科幻文学确然发轫于西方,从玛丽·雪莱、凡尔纳,到黄金时代巨擘、新浪潮先锋,西方科幻星河璀璨,其对中国科幻的启蒙与塑造毋庸置疑。然而,中国科幻作者从未停止本土化、民族化的探索。童恩正、潘海天、钱莉芳等先行者,早已将科幻的触角探入中国古代历史的肌理。在新一代作家的创作中,东方元素、古典典故、传统审美的融合更为常见:

慕明的《宛转环》,将中国古典山水园林画论与拓扑学巧妙融合,高维技艺构筑的梦幻园林,映照着晚明历史的波澜;双翅目的《毛颖兔与柏木大学的图书资料室》,灵感源自韩愈的《毛颖传》,赋予古代毛笔“毛颖笔”以自主意识与书写能力,颠覆了人类独掌文化创造权的认知。

美籍华裔作家刘宇昆提出“丝绸朋克”(silk-punk)概念,其小说《蒲公英王朝》中,“丝绸”象征着科技语言的源泉——那些对东亚及太平洋岛屿人民具有历史意义的材料:竹、贝、珊瑚、纸、丝。他的创作既流淌着东方美学意境,亦交织着西方史诗叙事。在世界的持续迭代与碰撞中,融合与创新,或许正导向科幻文学在全球范围内超越二元对立的演变之路。

精神旨趣

“经以科学,纬以人情”

Q:策划本次科幻季,你自己更想探讨哪些话题?

A:巴金图书馆面对的是广大读者,所以最基本的活动定位肯定还是想向读者介绍经典的科幻作家作品,让大家对科幻萌发兴趣,对文学产生喜爱。在这个基础上,我们希望尽可能邀约到成熟的、先锋的、趣味与深度并存的作者,前沿的、资深的学者,视野够广、经验够丰富的编者、译者等。

今年是儒勒·凡尔纳去世120周年。很多人其实不知道,他与中国科幻的渊源很深。他的经典作品《80天环游世界》《海底两万里》中都提到过中国,他甚至创作过以中国为活动背景、以中国人为主角的作品。早在1902年,梁启超就将儒勒·凡尔纳的《十五少年漂流记》翻译成章回体文言文小说发表在《新民丛报》上,这便是中国第一部被引进的科幻小说——《十五小豪杰》。同年11月,他又在《新小说》创刊号上推出凡尔纳的《海底旅行》。当时在日本留学的鲁迅也翻译了三部凡尔纳的作品。刘慈欣曾多次表示,他的科幻启蒙最早看的是凡尔纳的作品。可以说,凡尔纳持续影响着从晚清到当代的作家。中国科幻由是发源,承载着鲁迅等先驱对国家前路的求索,一路行至今日,成为当代文学版图中一支不可忽视的生力军。

巴金图书馆既致力于经典作家作品在新时代的解读与传承,也密切关注当下文学文化热点。此次科幻季,我们期待探讨:科幻文学是否已成为文学正典?AI写作对文学写作产生了怎样的影响?传统科幻文学如何面对网络的冲击与融合?故事的未来将去往何方?科幻文学的当代性有何独特之处?……

除“文坛茶话会”外,我们还特邀25位国内科幻领域的一线作家、学者、译者、编者,联袂荐书。这份幻想主题书单,题材涵盖外星探索、机器人、蒸汽朋克、西式奇幻等经典门类,亦囊括丝绸朋克、图像小说等新兴类别;既有科幻文学经典,也有当下备受瞩目的获奖新作。

今年6月至8月,我们与《科幻世界》杂志社、译林出版社、上海译文出版社等多家优质内容平台联动,在馆内设置优质科幻作品展陈区,展陈多部国内外科幻经典及获奖作品。同时推出了一枚科幻季特别印章,1903年鲁迅翻译的凡尔纳小说《月界旅行》出版,在《〈月界旅行〉辨言》中,他提出“科学小说”旨在“经以科学,纬以人情”。本枚印章以此为灵感。

Q:原创科幻影视(非小说改编)的繁荣,对科幻文学创作起到推动作用了吗?

A:当然。世界科幻影史上,众多经典电影深刻影响着科幻作家群体。据我所知,不少科幻作家是斯坦利·库布里克、雷德利·斯科特等大师的拥趸。《星球大战》《星际迷航》《异形》系列皆为原创经典。其实,也有许多科幻影视杰作本就脱胎于优秀原著,如被科幻迷奉为经典的《2001:太空漫游》,就改编自克拉克的同名小说,《神秘博士》最初是广播剧。随着技术迭代、媒介多元化,不同载体的内容势必会互相影响、转化,我觉得这是件好事情。

Q:人工智能、虚拟世界等新科技是否已成为硬科幻创作的标配?科幻作者驾驭宏大架构与塑造丰满人物,孰轻孰重?

A:人工智能、虚拟世界融入科幻创作已非新事,当下更是热点。记得刘慈欣不止一次提到过,曾经的前沿幻想正加速成为现实,这让他感到创作的紧迫与危机。他说:“我只有把想象力推向更遥远的时空中。身为一名科幻作家,我发现我现在的责任和使命就是,在世界变得平淡无奇之前,把它们写出来。”这正是科幻文学不可替代的魅力所在。

优秀的科幻作品,宏大的世界观架构与鲜活的人物塑造,缺一不可。若仍将科幻视为单纯的“点子文学”,重设定而轻人物,对科幻与文学本身,都是一种令人遗憾的窄化。所幸,越来越多的科幻作者正进行着勇敢的探索与突破。

== 记者手记 ==

听顾叶如数家珍般谈论科幻作家与作品,结合她深厚的文学科班背景,不禁好奇她是否也曾提笔创作。答案虽是否定,却并不意外——她的言谈中始终带着旁观者的清醒与真诚。她坦然提及曾与文学无关的职业轨迹,从校园研究科幻作家,到如今策划科幻文学活动,仿佛一条漫长迂回的溪流,终究汇入了梦想的河床。

这条被她笑称为“漫长迂回的梦想之路”的轨迹,精妙地道出了某种坚持。科幻世界尽头的那抹天光,必然美得动人心魄,才让她如此执着奔赴。纵然那是一个人类肉身永远无法真正抵达的彼岸,它却在远方恒久闪烁着宇宙的壮美与人性的辉光。科幻作者,正是这美的引路人,引领我们穿越无声奔涌的天河与无垠星云,拨开温情的幻象,寻见那束冷峻而永恒的理性之光。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐