一位复旦教授的期刊收藏变为展陈,134个封面再现抗战时期民族记忆

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图、视频

1931年9月18日,日本侵略的铁蹄踏碎宁静,整个中国陷入巨大的恐慌与悲愤。山河被撕开口子。在战火与废墟之间,一本本承载着时代记忆与民族心声的期刊,在艰难岁月里传递着中华民族的信念与力量。今天起至8月23日,《时代封面(On the Covers):1931-1945》展览在复星艺术中心举办,集中展出134份中国人民抗日战争期间的期刊封面,见微知著,带领公众共同感受历史的细节、温度与力量,而这些展品源自一位复旦大学教授的收藏。

◆ 在展览中读出历史的细节温度与力量 ◆

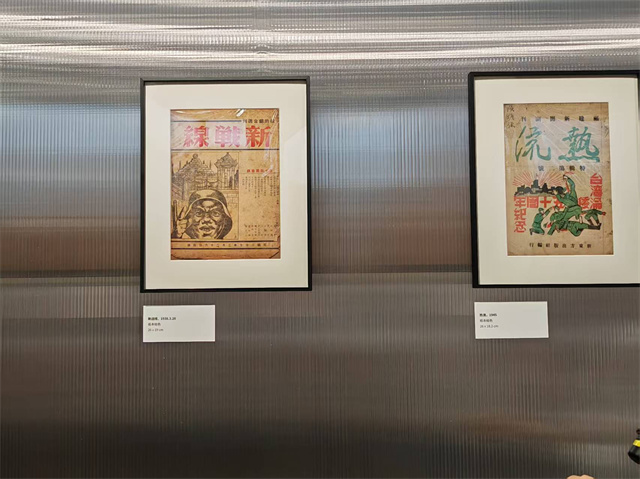

由复星艺术中心与上海孚宝文化传媒中心共同出品的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览《时代封面(On the Covers):1931-1945》正式启幕,展览通过集中呈现1931年-1945年的134份珍贵期刊,生动再现中国人民抗日战争期间的细节记忆。

本次展览的展品来自复旦大学杨震教授,他在复旦大学开设面向本科生的“近代中国医学人文历史巡礼”通识课程,长期致力于中国近代史的实证教学,收藏期刊杂志一直是他的爱好。

“历史尤其是中国近代史的史料是历史教育的宝库,也是推动历史教育成为国民教育和社会教育的生动载体,希望这些泛黄的期刊能够让人们见微知著,有所启发。”杨震感慨地说,因为展览,促使他重新审视了一下自己的藏品,同时又让他对这一段历史有了更为深刻的认知,“我也很期待每一位观众能从这个展览里对这段历经14年的历史时期有深刻的认知。”

由于展览是将每本期刊直接压缩放置在镜框内,公众尚且只能从封面感受那时的历史和时代氛围,其实,每本期刊内涵丰富。因此,杨震也十分期待未来有机会将展览升级到2.0版,通过更先进的、互动的、信息化的方式,将更为有血有肉的期刊内容被当今的人们看到。

从1931年到1945年,在世界反法西斯战争中,中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长,付出代价最大。中国人民经过14年不屈不挠的浴血奋战,在世界反法西斯战争的东方主战场上打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。积弱积贫的中国何以在这场持久战中取得伟大胜利?

展览策展人、复旦大学中华古籍保护研究院副研究员王启元介绍,本次展览立足于抗战期间的期刊史料,以期做出细节的呈现,展览共设“时代的集体焦虑:民族情绪显微镜”“墨痕里的众志图谱:全民抗战的密网”“救国的实业叙事:撸起袖子加油干”和“了不起的‘淡定’:纸间弦歌与字种长存”四个部分。这些期刊是宝贵的历史资料,从不同维度展示了抗战期间中华民族面临的危局与挑战,更一字、一句、一画地刻画出中华民族坚韧不屈、抗战到底的时代画卷。

“我们的初心是铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。我们相信,今天的人们通过这些历史的细节,可以感受历史的温度,从中汲取力量。”复星艺术中心主席王津元说。

◆ 每一个人都在用自己的方式为家国而战 ◆

穿越历史,这些期刊让如今的人们与当时的国人感同身受:字里行间是山河被撕裂的痛楚;地图上不断扩大的阴影刺痛着每个人的内心;而那些辛辣的漫画,更是像烧红的铁块,烙在纸页上——它们用夸张的线条和锐利的讽刺,把侵略者的丑恶嘴脸撕开给大家看,也像一声声炸雷,惊醒迷茫的人们,喊出憋在心底的愤怒与不屈。

以时间为序,展览前两部分采用线性叙事的方式展开。其中,有1931年“九一八事变”至1937年卢沟桥事变爆发前,人们对于民族危亡的担忧和呐喊;有全面报道1932年淞沪抗战的特刊——《抵抗画报》三集;有刊登了诞生于1935年由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》(中华人民共和国国歌)的《电影演剧》等珍贵刊物;此外,还有一系列精品漫画展出。

展览中展出1938年全文刊发了毛泽东同志《论持久战》的《解放》。“战争的伟力之最深厚的根源,存在于是民众之中。”持久战,是时间与意志的较量,胜利属于不屈不挠者。这一部分展出的期刊将中华民族的坚与韧在最脆弱的纸张上具象化了:前线有将士的浴血奋战,后方有民众的坚定支持;海外有侨胞的拳拳之心……其中,《劳工》《妇女生活》《儿童阵线》等展品也进一步反映出。每一个人,都在用自己的方式,为家国而战。

而在宏大的历史叙事中,展览的策展依然重视细节、重视历史对于今人的共鸣与启迪。第三部分和第四部分,打破了线性叙事的逻辑,将目光投射于抗战期间的企业家和文艺工作者的所思所想所为。

在抗战期间,中国的企业家们面临着山河破碎的境况,依然坚定走上了实业救国之路。他们的心路历程与惊人耐心跃然纸上,山河已破碎、硝烟且弥漫,他们始终怀抱实业救国之思想,以“振兴实业、挽回利权”为己任。与此同时,炮火连天,读书声却未曾断绝。这在策展人看来,是抗战中最令人动容的“淡定”。

学问还要做,诗歌还要写,理论还要研究,国文还要普及,剧本还要创造、戏剧还要演出。在最艰难的岁月里,中国文化艺术界展现出惊人的韧性与担当。《国文月刊》《作家》《抗敌戏剧》等期刊成为烽火中的“文化堡垒”。课本在传递,古籍在抢运,新的文艺作品在诞生。这是更深的战斗。广大文艺工作者们于烽火硝烟中守护着中华文明之根脉与传承。这份在废墟上依然响起的“弦歌”,也成了中华民族生生不息的文化注脚。

◆ 最脆弱的纸张上民族精神生生不息 ◆

另一名策展人张彩平介绍,展出抗战期间的期刊并不容易,由于抗战时期在日寇严密封锁与轰炸的恶劣条件下纸张匮乏,印刷设备损毁,杂志期刊大量使用了粗糙、易破、泛黄的土纸印刷,甚至还有树皮纸。至于印刷则是老旧设备的铅印为主,根据地则大量使用简陋油印和石印,甚至手抄。因此,许多期刊已经有些“已经掉渣”了。但是,这些最脆弱的纸张上,中华民族的坚与韧却跃然纸张。这也是展览定名《时代封面(On the Covers):1931-1945》的深层含义。

淞沪抗战期间出的特刊《抵抗画报》是让张彩平十分动容的期刊,“第一期和第三期的封面是国民革命军第十九路军局长蔡廷锴和总指挥蒋光鼐。蔡廷锴将军曾讲,‘如尚有一兵一卒,必与日军血战到底’。他们在保卫上海的过程中,以实际行动赢得了民众的尊敬与爱戴。这次的展出的期刊封面就是油画家为他们创作的油画。”

本次展览在策展和展陈上十分期待拉近与观众尤其是年轻观众的距离,后续,还将陆续开展相关文化沙龙活动。出品方表示,希望通过更多的联动和合作,让《时代封面:1931-1945》所承载的史实与思考走向更多的观众。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图、视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐