青年发现|今天你捏了吗?“会动的自己”让年轻人“上头”!

青年报·青春上海记者 刘晶晶

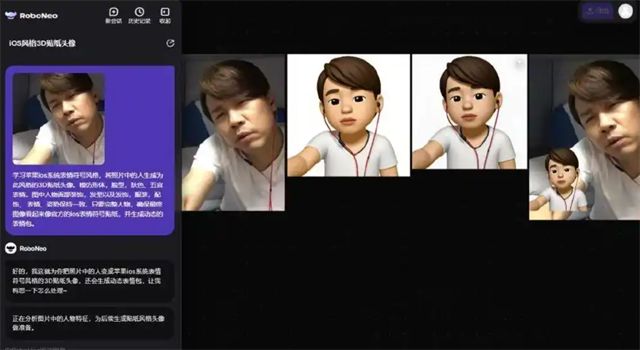

昨夜今晨,你的朋友圈是否被“会动的自己”刷屏?照片主角的身边,总蹲着一个神还原的卡通小人或宠物,它们会卖萌、会互动,甚至能模仿主人的经典表情。这不是魔法,而是又一款AI软件“新贵”RoboNeo的杰作,上线短短半月,就在年轻人中掀起一股“live”风潮。

捏一个小人,就是创造一个平行宇宙

“小人live版太上头啦,徒手就能捏!”“玩上瘾了,新老照片都翻出来整!”记者看到,上传一张照片,输入一句“生成动态Emoji表情包”,RoboNeo可以在1分钟内智能分析图像,生成专属动态小人。这种零门槛的创意玩法,瞬间点燃了年轻人的创作热情。

00后大学生林晓晚一次偶然的脑洞,上传了偶像周杰伦演唱会抓拍,输入“像素风吉他手弹奏《晴天》”,90秒后,一个头戴鸭舌帽的Q版周董在手机屏上拨动琴弦。她把头像发到了粉丝群,“群里炸了,都在求教程。”她还“友情”帮人捏了不少明星小人。“大家一起乐呵。”

这只是RoboNeo风暴的微小切片。有加班打工人把上班照喂给AI,生成顶着黑眼圈的“代码战士”小人举着“我要睡觉”的弹幕,收获满屏“真实”;有猫奴让自家高冷布偶变身“拽皇”,生成翘着尾巴翻白眼的动态表情包,配文“主子的蔑视”秒获点赞;也有学生上传了学士服合影,产出会抛帽、比耶的“霍格沃茨分院小队”,评论区秒变校友认亲现场……

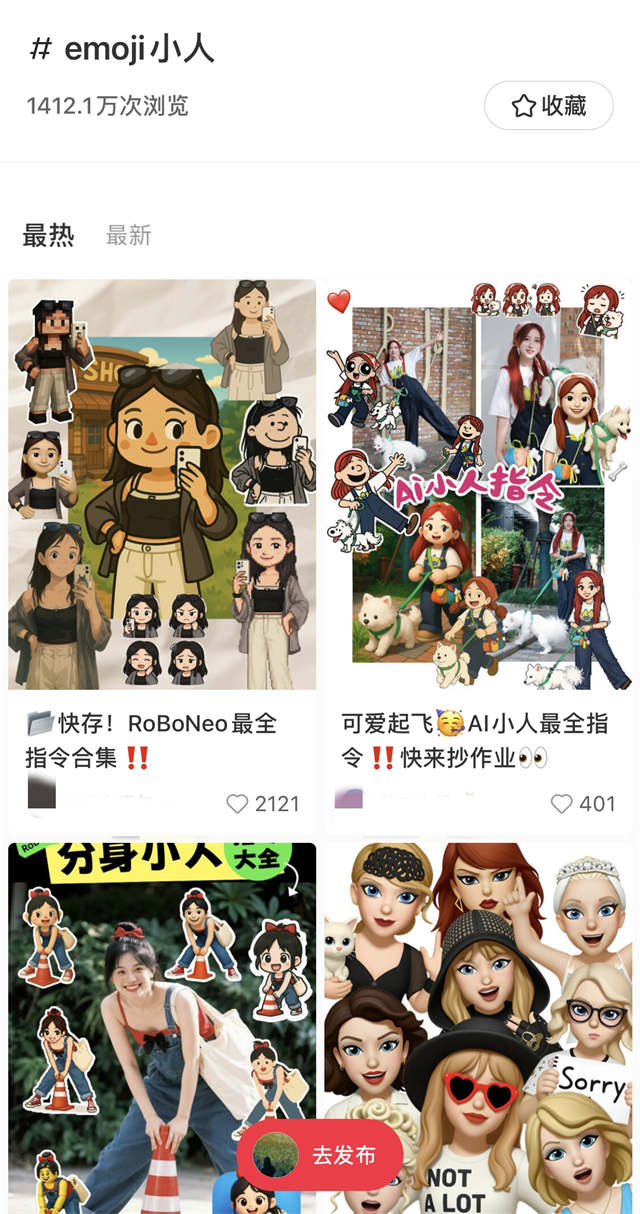

在抖音和小红书上,“Kono Dio 哒~”的动漫梗图与“猜专辑封面”的脑洞挑战层出不穷,用户们疯狂输出创意,把emoji小人玩成了新一代社交语言。

7月上线,已成年轻人社交圈新宠

“你的专属小人正在生成中……这次,要给它设计什么故事?”记者发现,这股emoji自拍风从生成到席卷仅短短半个月。7月中旬才上线的RoboNeo,甫一登场就登顶国内App Store免费榜榜首,单日生成动态emoji数量突破300万张,成为今夏最热的社交货币。

打开小红书,搜索“emoji表情”话题,映入眼帘的是超过2.6亿次的浏览量,“emoji小人”话题则有1412.1万次浏览,“roboneo”话题浏览量超过650万,相关笔记突破5000篇。

用户“奶茶不加糖”分享心路历程:“给异地男友捏了个撒娇小人,他说比视频通话还治愈。”而“设计师阿Ken”则惊叹:“以前做动态贴图要半天,现在1分钟搞定甲方需求。”还有不少传授如何为“数字分身”生成发出指令的教程,其中除了emoji风格,还有日系小人、像素小人、史努比风格、吉卜力风格、泡泡玛特风等等。

评论区成为大型创作交流现场:“求帮捏男友的爆炸头!”“怎么让我的猫看起来更拽?”也有人将亲人的老照片输入,生成了爷爷年轻时眨眼的模样,发到家人群里,让家人们“哭了又笑”。“是有点上头,因为可以零技术门槛实现高情感价值,算是一款轻量化数字分身。”林晓晚告诉记者。

“过去学3年PS才能实现的创意,现在只需清晰描述心中所想。”一位用户的感慨道破天机。从朋友圈的宠物动态emoji到TikTok的百万级爆款,这场由RoboNeo掀起的创作狂欢仍在持续发酵。它或许也会经历热度周期,但也带来了一些不可逆的新趋势:当技术门槛被打破,每个普通人都能成为创意的发起者与传播者。

戳中社交刚需,让AI成为创意和情感扩音器

这样的“病毒式”传播此前似乎也发生过。从妙鸭相机引爆朋友圈AI写真,到Remini黏土滤镜让全网秒变定格动画,再到GPT-4o的吉卜力滤镜席卷B站——每一次影像技术的革新,都精准狙击年轻人“低成本高情感回报”“既要个性表达,又要社交谈资”的社交刚需,RoboNeo的诞生也不例外。

为什么年轻人愿意为捏个小人而疯狂?专家表示,这背后是一种社交表达的变化。年轻一代越来越重视自我表达和个性化,也越来越习惯数字世界的表达。在文字交流中,表情符号可以弥补非语言交流的缺失,使沟通更加生动,情感更丰富,而动态小人能更准确地传达复杂的情感,如幽默、尴尬、兴奋等。

“从社交表达的习惯来看,Z世代在现实社交中越发谨慎,Emoji小人成了完美的‘数字人格面具’。它既承载个性化表达,发型、表情、动作皆可定制,又规避真实形象暴露的风险,可以说是有安全感的自我展示。”国家二级心理咨询师卫兰告诉记者。

此外,“捏”动态小人的过程本身具有娱乐性和创造性,通过尝试不同的组合,可以创造出有趣或夸张的形象,享受创造的乐趣,独特的动态表情可以引发更多的互动和讨论,增加社交黏性。这类工具既提供了低门槛的创意出口,也自动带有互动属性和社群属性。“很多年轻人会在完成一个独特的创作后,进行分享并获得反馈,既带来成就感,也带来社交认同。”

卫兰表示,这正体现了现代人在数字化生活中对个性化、即时满足、情感丰富表达以及社交认同的心理追求。同时,技术也敏锐地捕捉并满足了这些需求,推动新的社交和表达方式的兴起。“未来,随着技术的进一步发展,类似的个性化AI工具肯定会继续创新,也会进一步融入年轻人的日常生活和社交互动中。”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐