在大别山区,上海“希望网校”青年志愿者不断播撒“希望的种子”

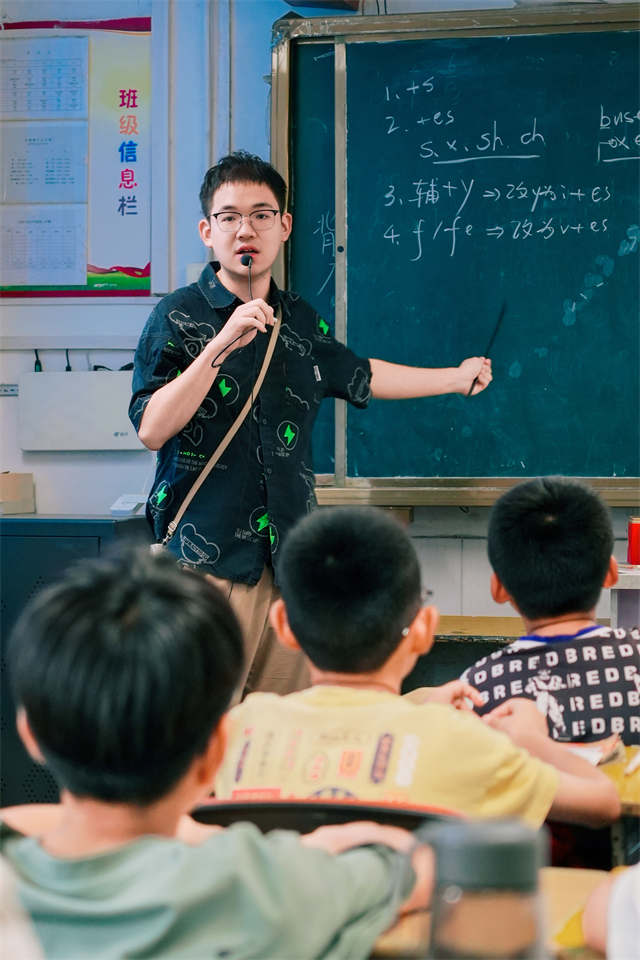

高子浚在授课

青年报·青春上海见习记者 张振宇

“你们明年还会再来吗?”“哥哥姐姐继续留下来教我们好不好?”

这样的对话,几乎每个来到大别山区支教的志愿者都听过。7月20日至8月1日,在共青团上海市委员会指导下,由上海市青少年发展基金会、共青团六安市委员会共同发起和组织的上海—六安“希望网校”项目2025年暑期支教及调研活动在大别山区圆满落幕。来自复旦大学、上海交通大学医学院、华东师范大学、上海外国语大学、华东政法大学、上海师范大学6所高校的20名志愿者在半个月的朝夕相处中,已经从课堂上的“老师”变为了他们生活上的“大哥哥”“大姐姐”。

半个月的时间很短,但当这些“大哥哥”“大姐姐”离开时。他们却惊喜地发现,自己已经成功将希望的种子撒向了大别山区。

大山里的孩子,成为“老师”后回到大山

“这里的变化很大,但是和我的童年还是十分相似。”高子浚说道。

高子浚是上海交通大学医学院2025级的博士新生,也是从大别山里走出来的孩子。因此,他对这片土地有着非常浓厚的感情。所以得知有机会到安徽六安霍邱县的小学进行支教时,他毫不犹豫地就报名了。

7月20日,当他又一次回到大别山区时,孩子们的笑脸、学校的上课铃声、郁郁葱葱的群山……这一切让他倍感熟悉。走进教室后,眼前的一切却又让他有些陌生:“现在的硬件设施和我小时候相比已经有了巨大的进步。比如我们小时候是没有希望网校的,也没有那么丰富的多媒体设备,现在的小孩子就可以通过这些设备了解外面的变化,让他们看见大山外面的世界。”

这一次的支教,他负责科普知识宣传和英语的授课,对他来说,这其实是一个不小的挑战。“因为我是大山里的孩子,山区学校的师资力量相对比较薄弱,所以我的英语口语一直不是很好。为了上好这些课程,我们支教团队设立了一个备课组,每天都会进行集体备课,晚上会进行试讲,所有志愿者互相纠错。”高子浚说道。

除了像高子浚这样第一次给孩子授课的“新手教师”,这次暑期支教的队伍中,也不乏讲台上的“熟人”——师范生。郭忆就是其中的一员,作为上海师范大学地理科学师范专业的大三学生,她已经多次走上讲台,并且从大学伊始就加入了上海“希望网校”项目,至今参与科普课程的线上远程教学已有两年左右。对她来说,这次来到大别山区实地线下授课,更是一次难忘的回忆。

“我的课堂可以激发孩子们的好奇心,能够引发他们积极提问,这个时候我是非常有成就感的。这也是我可以不断打磨我的课程,激发我进步的动力。”郭忆说道。

“老师,如果我打包一袋子空气到外太空去,这袋空气会发生什么变化?”像这种天马行空的问题,郭忆每天都会被问到。大部分的时候,郭忆都能应对自如:“像刚刚这个问题,他们提问之后,我就会和他们说大气压强的相关知识。有时候,他们的问题确实会把我难住了,但我觉得也是我和孩子们相互学习的过程,这时候我会大方承认自己的不足,然后邀请孩子们和我一起查资料,课后一起讨论。”

郭忆和孩子们

孩子们的“大哥哥”“大姐姐”

无论是高子浚、郭忆还是其他志愿者,他们对这些孩子的第一印象都有些异曲同工:害羞、不愿意说话。

为了更快地和孩子们打成一片,志愿者们设计了很多小游戏,采用寓教于乐的方式。“我们在授课的过程中,就加入了知识抢答、小组讨论、动手绘制小地图或者是做小实验等环节。通过这些方式,让小朋友们更快地打开话匣子。”郭忆说道。

除了通过游戏的方式拉近与孩子们的距离,这些“大哥哥”“大姐姐”在生活的细微之处,也在用独特的方式关爱着这群孩子。山区的天气总是有些阴晴不定,早上还是阳光明媚,到了下午,乌云开始遍布整个天空,不一会儿就下起了倾盆大雨。由于教学楼和卫生间并不在一个楼内,再加上教室的雨具并不多,孩子们要想去上厕所只能冒着大雨来回奔跑,想到这里,郭忆便有些不忍心。

“大家看看哪些同学还要上卫生间的,我们一起打伞出去。”郭忆对孩子说道。不一会,她就把要上厕所的孩子统计出来了。随后,她让孩子们围着她,她打着伞,一小步一小步地朝厕所走去。“就像鸡妈妈带孩子出门一样。”郭忆笑着说道。

很快,她就发现这些原本不善言辞的孩子开始乐于和她交流。有一天课程结束,她离开学校时发现有几位学生站在窗台上,望着她的背影不断挥手,嘴里说着:“郭老师明天见。”

在大别山区的两周时间中,高子浚除了授课,还参与了困难学生群体的家访、公益健康咨询和健康科普活动。在走访过程中,他发现,现在山区很多孩子还是会有营养不良的情况,但是出现营养不良的原因,已经不是经济问题。“不少营养不良的孩子,他们都是由爷爷奶奶在带,老一辈人其实没有什么健康的膳食观念。”高子浚说道。

所以在后续支教和家访过程中,他都会和团队其他志愿者有意识地加入一些健康膳食方面的科普。“因为团队中不少都是医学生,我们在这方面相对比较了解,希望通过自己的努力改善他们的情况。”

孩子们送给高子浚的书信和礼物

把服务的种子撒在大别山的土地上

“这些大学生志愿者来我们学校支教,这种创新的教学方式给我们老师带来了新的思路,也给我们的工作带来了新的活力。”赵宏群说道。

作为千人桥小学的副校长,赵宏群已经在千人桥小学工作15年的时间。上海“希望网校”项目开办的两年多时间,她每天都能看到千人桥小学的变化。她告诉记者,作为一所山区小学,学校的师资力量其实并不充裕,目前全校有25个班级,但是老师仅有50多人,这就导致了小学科的授课必须要由语数外等学科的教师兼任,而上海“希望网校”项目的出现,大大缓解了学校师资力量短缺的局面。

“来的这些大学生和学校里的孩子年龄也相近,他们很多时候会带着孩子一起做手工、一起做游戏。遇上调皮的孩子,他们的教导方式也会和我们不一样,孩子们更愿意接受。”赵宏群又补充道。

在赵宏群看来,上海“希望网校”项目让像千人桥小学一样的山区学校受益良多:“我们很感谢上海市各方面给予我们的支持。后续如果有机会的话,我们也希望可以把山区里的孩子送到他们的大哥哥、大姐姐身边去,让他们看看我们国家一流的名校是什么样的,这样或许对他们来说也是激励。”

赵宏群的愿望,其实也是很多孩子们的愿望。很多志愿者离开的时候都收到了孩子们写的告别信和小礼物,其中不少孩子们都把自己的志向写了上去。对于这些孩子,高子浚都一一进行了回信,他告诉记者:“我们医学院有块石碑,上面刻有八个大字:‘报效祖国、服务人民’。给这些山区的小朋友回信时,我也同样把这八个字写在了信中,希望我们这次的服务,是把希望的种子播撒在了大别山区,也希望这些孩子可以切身做到报效祖国、服务人民。”

青年报·青春上海见习记者 张振宇

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐