青年发现丨哄睡成人版!睡眠健康管理师脑波“按摩”实录

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 常鑫/图、视频

“舍不得睡觉怎么办?”凌晨两点,不少年轻人还在刷着短视频,手机蓝光映照着黑眼圈,他们试图在社交平台找到答案。在小红书上,这届年轻人讨论着关于睡眠的方方面面,相关话题浏览量高达18.2亿。人社部7月公布的第7批新职业中,“睡眠健康管理师”这一新工种成功地吸引了年轻群体注意,花钱哄睡可行吗?

== 睡眠焦虑 ==

大学生晚睡晚起成常态

在社交媒体上,“熬夜冠军”“特困生”等自嘲梗频繁出现,其背后,是年轻群体对睡眠质量的集体焦虑。这种焦虑并非空穴来风,中国睡眠研究会在今年3月发布的《2025中国睡眠健康研究白皮书》为我们揭示了当下大家的睡眠现状。白皮书显示,约四分之一的人群睡眠不足6小时,零点后入睡的人群超过半数,近四成人群存在夜间易醒问题。

在整体睡眠状况不佳的大背景下,年轻群体的睡眠问题不容忽视。其中,18-25岁群体平均睡眠时长仅6.99小时,26-35岁群体平均睡眠时长仅6.83小时。而大学生晚睡晚起更是成了常态。本次调查研究表明,仅有21%的大学生能在零点前入睡,25%的大学生凌晨2点后才入睡,还有32%的大学生早上9点后才醒来。

那么,是什么因素影响了大学生的睡眠呢?白皮书指出,生活方式对睡眠有着重要影响,大学生手机使用时长越长,入睡时间就越晚,出睡时间也更晚。数据显示,39%的大学生每日使用手机超8小时,且随着每日使用手机时长的增加,这种晚睡的情况愈发严重。

不过,并非所有因素都对睡眠产生负面影响。研究还指出,社交类运动爱好者睡眠主观满意度更高。研究发现,年轻人更倾向于参与社交类运动,而中老年人则更喜欢非社交类运动。并且,参与社交类运动人群的睡眠主观满意度高于非社交类运动人群,这或许为改善睡眠质量提供了一条新的思路。

== 花钱哄睡 ==

睡眠健康管理师真的管用吗?

“来的时候拖着疲惫的身躯,浅敲几下我就睡着了”,在某点评APP上,消费者们给出了这样的评价。据了解,目前市面上的睡眠服务产品单人单次售价在200元到300元不等,团体服务售价大约在2000-3000元一次。睡眠健康管理师这一新职业能否为改善大众的睡眠状况带来新的转机呢?

带着这样的疑问,记者来到位于上海市普陀区的一间睡眠健康管理工作室,国家二级心理咨询师高瑛带记者体验了一次睡眠健康管理服务。

体验伊始,高瑛引导记者站进一个不常见的大型颂钵里,随后循序渐进地敲击颂钵。记者闭上双眼,感受颂钵敲击时发出的振动,仿佛站在海浪中心,一种由敲击和声响带来的酥麻感从脚底往上袭来。先前还有些躁动的心,不由得平静下来,全身也随之放松。

接着,记者跟随声音引导,在瑜伽垫上缓缓坐下。打开佛手柑精油的小玻璃瓶,将精油涂抹在一只手的手心,交叉揉搓,让精油的芳香在手心四散开来。然后在鼻子两边拢起双手手掌,结合高瑛的呼吸引导,双眼始终闭着,最大化地发挥其他感官的作用,困意也渐渐袭来。

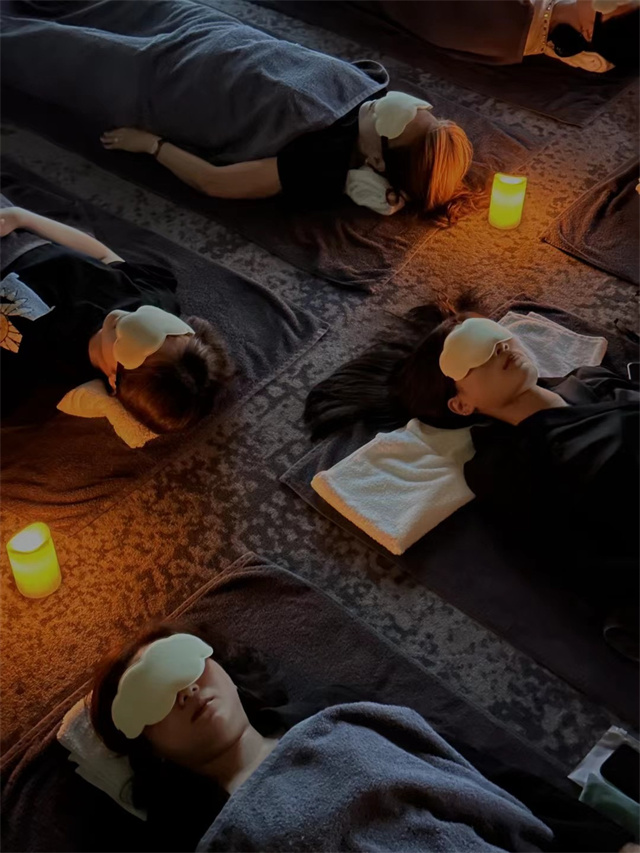

之后,记者戴好眼罩在瑜伽垫上平躺下来。与此同时,高瑛在一旁操作起颂钵、溪水鼓、果壳音束、水晶钵等音疗乐器。听着这些声音,脑海里浮现出不同画面,就像站在一条小溪旁,淙淙流水淌过,仿佛已经置身户外,意识也跟着迷糊起来,半梦半醒。最后,高瑛用风铃温柔地唤醒了记者,她形容道:“就像是有一阵风,微微拂过,温柔地唤醒了睡梦中的人。”

这些睡眠引导背后的原理是什么呢?据高瑛介绍,这种流程设计源于NLP神经语言学,利用次感元进行个案干预,同时也含有催眠的成分。通过视觉、听觉、触觉、嗅觉的多通道刺激,帮助来访者置身更加放松的环境,从而实现深度放松。“每个人喜好的感官通道不同,从多个感官入手,总会找到适合的那个。”

高瑛进一步解释,音疗乐器的深度振动频率可以起到脑波降频的作用。音疗乐器的使用是为了让来访者的脑波频率从β波(清醒)逐渐降至α波(放松状态)。当人处于α波状态时,会非常放松,大脑内神经递质发生改变,血液循环畅通,睡眠质量提高。同时,α波还能激发出人的潜在能力,是一个人学习思维效率最适宜的状态。

== 睡眠疗愈 ==

熬夜也有积极面

“我曾遇到一位来访者,每天都睡得很晚,因为他觉得只有深夜的时间才真正属于自己。”高瑛指出,当代青年的晚睡习惯,本质上是对自由时间的补偿性占有。作为国内首批持证睡眠健康管理师,高瑛接待过不少有睡眠焦虑的年轻人。她发现,这代年轻人潜意识里将熬夜视为对抗成人世界的仪式,他们试图用夜生活证明自己的青春活力。

不过,高瑛表示,晚睡背后其实有正向积极意义。针对这种情况,她会邀请来访者看到积极的部分,然后再给自己更多的选项。“例如,一周有7个晚上,其中2个晚上我可以熬夜,充分体验自由,其他时间我应该早睡。”如果是因为压力太大而难以入睡,则要去寻找压力的根源,用心理咨询的方法看到自己真实的处境。

此外,当下越来越多年轻人开始使用智能手环、睡眠APP等监测自己的睡眠质量,但部分人过度依赖数据反而加剧了自身的睡眠焦虑。对此,高瑛认为这其实是好事,说明年轻人开始意识到睡眠的重要性了,这是积极的信号,意味着他们增加了自我认知。“真正的睡眠健康管理,是帮助个体建立与身体的和解能力”。

身为睡眠健康管理师,高瑛也有自己独特的睡前仪式感。她的枕头旁边放了很多精油,午休时会循环听不同主题的音频。有时候她也会采用数呼吸的方法,往往刚刚数到第十个呼吸就可能睡着了。

“睡不着是身体给的信号,不要与之对抗。因为睡不着说明当下有情绪需要被关注到,如果只解决表象的问题,是很难解决的。”对于普通情况下的入睡困难,高瑛建议听一些舒缓的轻音乐和白噪音,让身体放松下来。注意不要有歌词,因为歌词有时会唤醒我们大脑的兴奋。

== 睡眠门诊 ==

接受失眠,放弃执念

上海交通大学医学院附属同仁医院心身医学科主任医师、睡眠障碍门诊专家高存友擅长失眠症的治疗。在接受记者采访时,他告诉记者,门诊中碰到的焦虑性失眠的年轻患者较多,约占总数的三分之一,IT从业者睡眠问题尤为突出。

据他分析,导致年轻群体失眠的原因主要有补偿性娱乐、强制性睡眠节律紊乱、信息过载、咖啡等兴奋性物质的摄入,及城市噪音、光污染等环境因素。

好在失眠之前身体会给信号,包括中枢神经系统警惕性增高,对声音敏感,非预期的轻微声音会导致难以入睡或惊醒;思虑多,不能自控地想事情,觉得大脑失去控制,安静不下来。

其次是脑雾感,总觉得脑子不够清醒,雾蒙蒙的,即使很困倦也难以入睡。还有“疲劳”感,睡眠不能很好地恢复体力或精力,醒后仍感到疲惫,常感觉精力不足,甚至注意力和记忆力下降。以及对睡眠有预期焦虑,担心自己会睡不好,从而影响第二天的学习或工作。最后是惊跳反应,入睡朦胧状态时会突然身体抽动、惊醒,难以入睡。

通常,3个月以内视为短期失眠,超过3个月则是慢性失眠。为防止恶化,需要转变对睡眠的认知,接受失眠,不强迫入睡。同时,要及时调整压力、焦虑、不良睡眠习惯与睡眠环境等诱因。其次,要保持睡眠卫生,规律作息、避免睡前使用电子设备等。最后,必要时需及时寻求专业帮助,让专业人员帮助制定科学的睡眠拯救方案,必要时接受短期药物干预。

高存友提醒,当出现以下情况时要及时就诊:躺下30分钟以上无法入睡且持续多日;夜间频繁醒来(≥2次)或早醒(比平时提前1小时以上);因睡眠问题引发情绪低落、焦虑或头痛、头晕、心慌、胸闷、胃肠不适、脱发等躯体症状。

最后,高存友提醒年轻朋友们,短期失眠不必过度恐慌,但长期忽视可能诱发抑郁或免疫力下降。建议从小事做起,如睡前温水泡脚10分钟或听白噪音助眠。如果偶尔睡不着,别焦虑,顺其自然。越担心睡不着,反而越难入睡。这时候安静躺着闭目养神,也是一种休息。只要保持放松,躺够7小时,身体也能得到部分恢复。

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 常鑫/图、视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐