复旦大学哲学教授徐英瑾:用哲学打败生活里的“魔法”

青年报记者 唐骋华

你是否也曾在理想与现实的落差中迷茫,为职场关系、人生意义感到困惑?复旦大学哲学教授徐英瑾在新作《当一切命中注定,我们还要勇敢吗?》中,为我们提供了一把破局之钥:哲学。在他看来,哲学绝非空中楼阁,而是对抗生活困顿的“驱魔”利器。哲学赋予的理性与逻辑,正是驱散戾气,照亮迷途,在复杂世界中校准行动的核心力量。哲学之用,在于教会我们以清醒的头脑,在这注定不易的人世间勇敢前行。

点亮理性之光

青年报:徐老师,您是哲学教授,那么我首先想问一个您可能经常被问到的问题:我们为什么要读哲学书?说得功利一点,哲学对当代人有什么用?

徐英瑾:作为研究哲学的人,我确实经常被问到这样的问题。我想,关键是我们有责任把哲学家的理念解释给大众听,让人们知道哲学对日常生活有什么用。比方说,今天一些人向往“佛系”,甚至想“躺平”,这跟斯多葛学派就很贴合。斯多葛学派的核心观点是,如果你觉得现实里有种种不如意,不要紧,你可以重新解释现实。假设一只小狗正在睡觉,忽然被人在脖子上套上绳索,装上大车运走了,最后连拉带拽地带到罗马,小狗心里这个“丧”啊。可是它转念一想:以前我没有机会成为一条罗马的狗,现在能跑到伟大的罗马来看看,这难道不是一次免费的旅行吗?于是就心安了。斯多葛学派通过这个例子说明,你可以通过改变对现实情况的解释,解决心理的内耗。

青年报:这听起来确实有效,但是不是“阿Q”了点,有点精神胜利法的意思?

徐英瑾:哈哈,是有相似之处。小狗无法改变它被强行带到罗马,做不成快乐的流浪狗这个事实;阿Q呢,无法改变被赵太爷打,以及他在未庄生态链中处于底端的事实。两者对各自所处境遇也都做了重新解释,但注意,这里差异就体现出来了。阿Q怎么解释的呢?他把欺负他的人想象成自己的儿子,是“儿子打老子”,这样他就占了便宜。然而赵太爷显然不是阿Q的儿子,他这样想实在是太扯了。但如果你把某种灾难看成是上天对你的考验或者一个机会,就像小狗做的那样,是不是就没那么扯了?你可以重新解释世界,但切忌歪曲事实,胡说八道。这是学哲学和不学哲学之间的巨大区别。

我把斯多葛学派的学说称作“积极的精神胜法”,阿Q那个叫“消极的精神胜利法”。后者是有害的,因为他扭曲现实,对世界做出了错误的解释,这会让后续的行动全部失败,人只会越来越沮丧。而“积极的精神胜利法”能真正安慰到人。讲一个斯多葛学派代表性人物塞涅卡的故事:他有一个朋友的儿子去世了,需要慰藉。塞涅卡说,你看看有多少孩子刚生出就夭折,你家公子活到18岁,过了18年非常快乐的日子才不幸去世,已经赚大了。在今天的现实生活中,我们是不是也能听到这样安慰人的说法?它是有效的,能帮助人走出心理阴影。如果是阿Q的话,他可能会说你儿子还没有死,而是被人绑架了,或者躲在某个地方。这种胡说八道的话语,能安慰人吗?

青年报:您的区分非常准确,但我还是想抬个杠。“积极的精神胜利法”的前提是不歪曲现实,承认现实,然而不是每个人都有直面现实的勇气的。

徐英瑾:你说得非常对,这也是我鼓励年轻人多读哲学的原因。我们说哲学是“爱智慧”,智慧包含理性、逻辑,能帮助我们克服不爱使用逻辑的惰性,拥有直面现实的勇气。就像我这本书的书名所问:“当一切命中注定,我们还要勇敢吗?”当一切命中注定,我们还怎么勇敢、凭什么勇敢?但请记住,戾气解决不了任何问题,你要在心中点亮理性的光来驱散戾气,打败生活中的“魔法”。

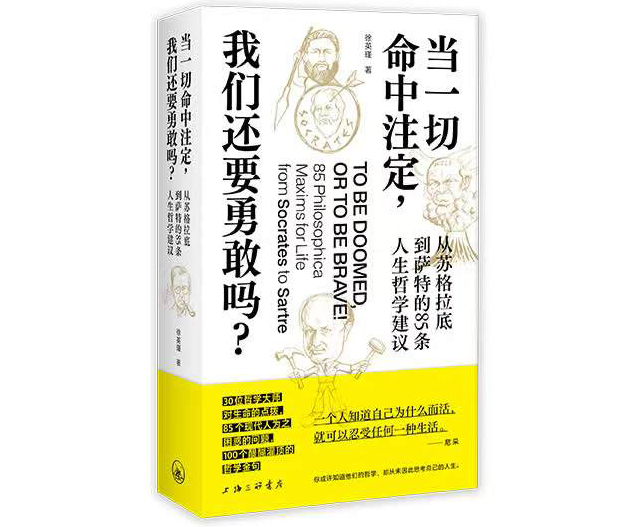

徐英瑾新作《当一切命中注定,我们还要勇敢吗?》

找到“中点”很重要

青年报:您是70后,又是老师,您担不担心被人说成有“爹味”?从哲学家的视角,您又是如何看待“爹味”的呢?

徐英瑾:现在很多人反对“爹味”,说这个东西特别不好,讨厌长辈说教,希望个体的独立。这当然是可以理解的,但片面地反对“爹味”同样有危险,因为这等于彻底斩断了年轻世代和上一辈的经验联系,使上一辈的很多经验无法传给下一代。你可能觉得有什么值得传承的?的确,上一辈对年轻人有很多不理解。比如他们根本不理解电竞为什么能成为一种正经职业,他们觉得这就是玩物丧志嘛。就这些事情而言,你要和上一辈斩断过多的羁绊,而上一辈要学会放手。但是怎样在中国社会里为人处世、怎样和别人打交道,有一些道理是不会变的,还有上一辈的人脉关系,你难道也要完全拒绝吗?

所以我们需要在拒绝和接受之间找到一个“中点”,达成某种精妙的平衡。黑格尔经常说的“正反合”(即正题、反题、合题的辩证过程),其中“合题”就是帮助我们找到这样的“中点”。但是现在互联网上的讨论,往往不是大家一起寻找“合题”,而是互相抬杠,最后容易走极端,一味攻击“爹味”,甚至拒绝任何家庭建构。

青年报:说到这个,哲学家是怎么看待生儿育女的?

徐英瑾:现在一些人觉得孩子是个负担,但你去看叔本华,他会告诉你,每一个个体都有走向永恒的冲动,但有不同的展现方式。苏格拉底这样的哲学家会去追求自己永恒的哲学形象,很多艺术家会追求永恒的艺术作品,一般人没这种能力,就会采用更简单的方法——复制自己,就是生育。现在,你理解为什么马斯克要生那么多孩子吗?

青年报:但马斯克是成功人士,而现在不少国家都面临着年轻人不愿生孩子,出生率下降的问题。您认为是什么原因造成的,比如育儿成本高企?

徐英瑾:有经济原因,但不是全部。比如现在日本年轻人的负担很轻,因为日本人口老龄化嘛,年轻人是香饽饽,很多人大二、大三就已经定好去向了。但是日本人仍然不愿意生孩子。我刚从希腊回来,那里生孩子的条件实在是太好了,各种费用国家全包了。你就是在家躺着,什么都不干,一个月也能拿800欧元的救济金。可他们照样不愿意生。担心什么呢,养不起吗?培养不好吗?一切国家都包了呀。所以这和经济没关系。

我一直在想,为什么西方国家会出现这种问题,我得出的结论很简单。在经济上升阶段,物质是比较匮乏的,但有一种精气神,一种向上的力量。因为我看到了可能性,觉得天上的每一朵云都代表着一种可能性。我是1978年生的,也亲历过这种情况。后来物质条件越来越丰富了,但人生也变得能一路看到底,我们好像没有别的可能性了。这就压制了我们的欲望,然后投射为其他的心理感觉。比如我不希望后代也重复这种人生,这多没意思啊!于是就不想生。因为我自己的日子都这样过来了,再看后代去过一遍有什么意思?

青年报:这是物质丰盈以后的烦恼,有什么应对之策吗?

徐英瑾:还是要通过阅读来拓展自己的想象力,找到自己在这个世界上的位置。我们需要学习古典哲学的智慧。我这本书和其他书不太一样的地方是对古典的智慧说得比较多,大概占了三分之二的篇幅。亚里士多德教你怎么买房,亚里士多德教你怎么理财,黑格尔教你怎么治家,都是这样的例子。黑格尔的治家之道就是,要在绝对的自由和绝对的控制之间找到中道,爸爸妈妈要有一定的权威,因为孩子还没有长成,需要引导。但爸爸妈妈教育孩子的目的是什么?是要告诉他们,将来要变成别人的爸爸妈妈,所以要独立出来,我是往独立的方向去教育、培养你的,会鼓励你自己去决策。

徐英瑾 受访者供图

AI的路也许走偏了

青年报:近年来您致力于人工智能哲学研究,发表了很多看法,我想很多人都会好奇,哲学和AI是一种什么关系?

徐英瑾:AI研究离不开哲学。为什么这样说呢?因为AI的最终目的是通过模拟人类智能,实现机器智能。要做到这一点,首先必须回答“何为智能”的问题,这就是一个哲学问题。从西方哲学史来看,关于这个问题的思考可以上溯至古希腊。古希腊为人工智能提供了机械唯物主义和形式主义两大思想资源,为后世科学家对数学语言、形式语言的推崇定下了基调。

到十七、十八世纪,笛卡尔和莱布尼茨明确表述了“人工智能哲学”的基本问题:制造和人类一样水平的智能机器,是不是先天可能的?休谟和康德的心智理论则具体引导了后世人工智能专家的技术思路,因此他们被认为是人工智能的先驱。1950年英国数学家图灵提出了“图灵测试”,预言人工智能机器会在50年内问世。很多人不知道的是,这篇论文就发表在哲学杂志《心智》上,它不仅是人工智能科学的先声,也是哲学史上的经典。所以发展AI必须进行哲学思辨,看似新锐的人工智能哲学,并不是新东西。

青年报:就是说,哲学为AI提供了理论基础,这个比较容易理解。那么在实际操作中,哲学,或者说人工智能哲学会起到什么作用?

徐英瑾:我举正反两方面的例子。当年日本组织多家企业共同去攻克一个大型人工智能项目,最终失败了。为什么?因为他们仅仅把人工智能当作工程技术问题去解决,没有看到其背后的哲学难题。而且,日本的哲学研究状况也不允许哲学家对AI研究提供思想支持。反观美国,当代最优秀的现象学家之一休伯特·德雷福斯,在兰德公司的资助下出版了《炼金术与人工智能》《计算机不能做什么》等重磅著作,极大地推动了人工智能研究。正反两方面的经验教训说明,健全的哲学思辨对于正确的科技决策具有不可或缺的作用。

青年报:这两年人工智能市场可谓井喷,涌现出大量AI应用,生成式AI大行其道,您如何评价?

徐英瑾:主流AI最大的问题就是违背了我们对于智能的定义——知道不多的事情,但能猜出一堆事情。尤其是所谓深度学习技术,它以大量人类专家提供优质的样板数据为逻辑前提,相当于把人类的人文精华当成煤炭往炉子里烧,这可不是聪明的办法。要知道,人文资源的再生本身就是以大量的人类劳动力存在为前提的。如果任由生成式AI取代人类劳动力,会从根本上对人类专家的稳定培养机制构成威胁,进而对人类社会人文资源的可持续发展构成威胁。这意味着,深度学习的源头枯竭了。那么在吃光该技术所能带来的短期红利之后,人类将走向哪里?这是值得我们认真思考的。

▎徐英瑾

1978年生,复旦大学哲学学院教授、博士生导师,研究领域涵盖人工智能哲学、知识论与认知科学哲学等。著有《当一切命中注定,我们还要勇敢吗?》《用得上的哲学》《人工智能哲学十五讲》等。

青年报记者 唐骋华

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐