“长不大”的画家,表象外的童真

柒先生(后排右一)与观众合影。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

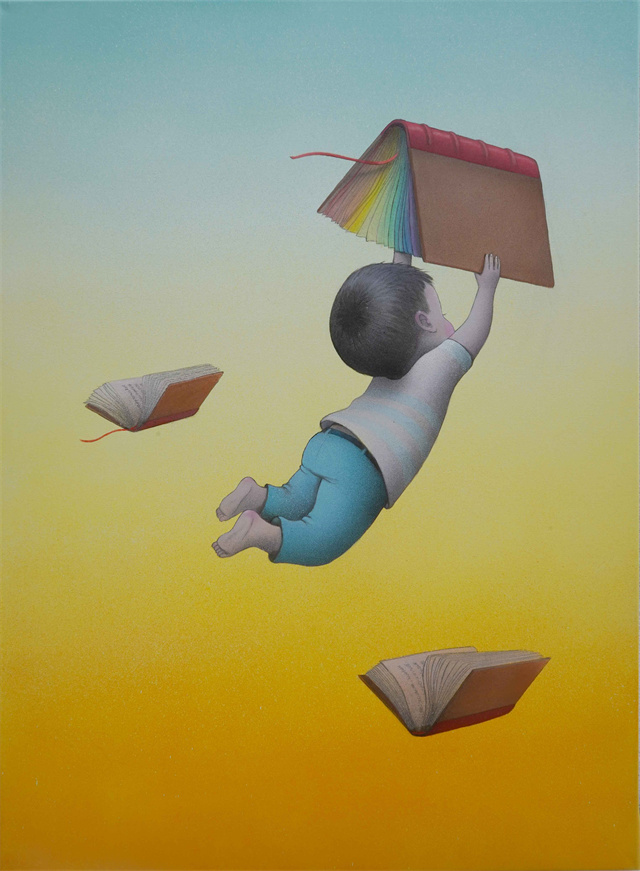

“这幅?”开幕式当天,艺术家柒先生(Seth Globepainter)话音未落,已被热情的观众拉去他们心仪的作品前合影。一件件画作仿佛时光钥匙,轻轻旋开了观众尘封的童年记忆。正在M艺术空间展出的“小辰光”,是柒先生继2019年与2022年个展后的全新呈现。孩子们,依旧是他画布上永恒的主角。这里无须刻意保持静谧,穿梭奔跑、自得其乐的孩子,仿佛从画框里跃然而出,为画中身影赋予了鲜活的脸庞与心跳。

“我12岁之后就没长大”

不刻意画孩子的正脸,是柒先生独特的创作方式。他相信,每个成人的身体里都住着一个孩子,依然能用澄澈的目光打量世界。“我12岁之后就没长大,”展览开幕前一天,柒先生这么告诉林泓,“我一直12岁。”

林泓是M艺术空间创办人,这已经是两人第三次合作办展,从“弄堂里厢”到“白相大世界”,再到现在的“小辰光”,光听名字就知道展览内容与上海息息相关。“他认为上海那些独特气息不应消散,”林泓解释,“当物质形态难以为继,需要另一种方式使之长存。”柒先生在上海声名鹊起,源于十年前他在康定路600弄废弃建筑墙面上的涂鸦。穿长袍的孩子、系着红领巾的少年……不同时代的人们在他的笔下苏醒、相遇。只不过,柒先生总是画完就走,徒留无数长枪短炮寻味。

柒先生常常跑去待拆迁的老弄堂里绘画。“作为艺术家,他很看重一个城市的文化。”林泓谈起双方合作中的感受,“他不是闭门造车的艺术家,画一些想象中喜欢的东西。”在林泓看来,柒先生更像一个记者,深入生活腹地,观察当地人的真实生活。比如早年他笔下孩子的衣着、色彩,与当下就大不相同。林泓介绍,柒先生是一位足迹遍布全球的墙绘艺术家,踏足七十余国。每到一处,他必与当地孩童互动,观察他们游戏的方式,感知他们生存的状态。

在上海,林泓陪着柒先生逛各种旧货店,挑选上世纪八九十年代的玩具。“他带着对这个地方的情感观察,再加以自己的元素进行创作。”柒先生很喜欢《爱丽丝梦游仙境》里爱丽丝对柴郡猫说的话:“但如果世界完全没有意义,我们为什么不能发明一个呢?”他继而宣称:“我们都是爱丽丝。”

成人世界纷繁复杂,柒先生却始终保持着如初生般鲜活的观察方式。“童年的本质是一种活着的视角。”林泓说。在她眼里,柒先生的艺术感知纯粹而温润,却能深邃洞察周遭发生的一切。所以,她发自内心地钦佩着这个自称12岁的“孩子”,对他的艺术成就如数家珍:“我们很欣赏他,在法国蓬皮杜艺术中心的艺术广场上有他创作的雕塑,巴黎大皇宫也永久收藏了他的作品。”

抬头遇见纯真与美好

当源自街头的墙绘艺术步入画廊,其互动基因并未褪色。在M艺术空间,架上绘画配以醒目的彩色画框,展厅立柱亦被柒先生巧妙绘制,与展览浑然一体。步入其间,目光应接不暇,捕捉着情景交融的瞬间:一根立柱上,小男孩踮脚描绘太阳,引来众多孩童竞相模仿。最妙趣横生的是画中那些正在涂抹颜色的孩子,柒先生模仿孩子稚嫩的笔触,画下微笑的太阳、星空下的城堡、憨态可掬的小幽灵、扬帆的船、慵懒的猫……

柒先生作品《纸飞机Paper Plane》。

几乎同期,鄂尔多斯美术馆“芃芃黍苗·暖城童画”展也邀请柒先生参展。策展人陈建新观察到:“展厅里常有小朋友模仿画中动作,跳绳、躲猫猫……你能感觉到,那些有趣美好的回忆正被悄然唤醒。”这是他与柒先生的第二次合作。2019年,时任银川当代美术馆展览学术部部长的陈建新,在策划“我在异想世界”展览时,便果断向柒先生发出邀约。“他的作品,无论想象力还是创作原点,都直击人心。从最初偶遇他的画作,到了解他对全球儿童的关切,目睹艺术如何改变一方水土。”在策划以儿童想象力为主题的展览时,陈建新总能在柒先生身上感受到强烈的共鸣,“我相信,任何人面对他的作品,都会触碰到那份不设防的纯真与美好。”

遗憾的是,作品两度远行至西北展出,柒先生本人却未能到达现场。陈建新便通过视频与艺术家沟通:“柒先生是一位很专业、很有想法的艺术家,对于合作抱有一个开放的态度,而且对于中国大西北的美育工作非常支持。”观众的热烈反馈加深了陈建新的感受:“宁夏与(内蒙古)鄂尔多斯的观众喜欢柒先生的作品。它们不仅带来纯真美好的印象,更促使人们停下脚步,关注自身,关注儿童。”他相信,这份回响对艺术家同样珍贵。

“从策展视角,最吸引我的仍是作品本身。”陈建新强调,不刻意描绘孩子表情,为观众预留了广阔的想象空间。此外,柒先生的艺术不局限于绘画,两次展览均引入他的装置作品,更契合当下展陈需求。“柒先生赋予我的艺术能量是:当人生陷入困顿,我总会相信,抬头就能望见一处‘小辰光’的美好。”陈建新期待未来能邀请柒先生驻留创作,“这一定会发生有趣的事情”。

柒先生作品《艺术迷Art lover》。

Qa 生活周刊×柒先生

Q:你可以谈谈自己的童年吗?哪些片段铭记于心?

A:我有一个快乐的童年。童年是探索周围世界并建立想象力的阶段。得益于我的父母和祖父母,我养成了对世界的好奇心,喜欢了解身边的一切。我渴望认识万物,也梦想有一天能走遍世界。童年也是一个通过游戏来学习生活、构建自我人格的重要时期。

Q:你对上海人的童年了解吗?是否与自己的童年有相似之处?

A:其实我不太了解,但我认为全世界的童年其实是相似的。真正造成差异的,是文化、教育方式,以及成人对孩子的关注程度。对于所有孩子来说,童年都是一个学习的阶段,在这个阶段里,他们可以毫无顾忌地、自然地表达自己,不必在意别人的眼光。

Q:从艺术角度,你如何看待上海这座城市?怎么看待这里的艺术活动和艺术家?

A:自从我1999年第一次来到这里以后,上海发生了巨大变化。这座城市从一个保留了许多传统居民区、拥有浓厚上海文化的地方,变成了一座现代化的大都市。我更喜欢我当年所认识的那个上海。就艺术活动而言,我感觉现在这里的艺术家种类非常多样,无论是画家、雕塑家还是插画师,完全对应了上海观众强烈的艺术需求。

Q:作为公共艺术家,你提到在每个创作地都有所“交换”。上海给予了你什么?

A:上海为我的绘画提供了一个不可思议的背景。通过在市中心为数不多的老居民区的墙面作画,我能够表达对时光流逝、童年逝去以及世界变迁的怀旧之情。

Q:你是否能分享一个在上海难忘的片段——不一定与创作有关,也许是生活中的一个细节?

A:我记得曾在康定路的一个住宅墙上作画,那是一栋还住着一户人家的房子。我在他们院子的墙上画了他们三四岁的小女儿。后来他们邀请我一起吃饭表示感谢。虽然我们语言不通,但那是一次非常美好的交流时光。绘画常常是促成这种相遇的契机。

Q:你的创作从概念性涂鸦逐渐转向以人物,尤其是儿童为核心,这是有意识的主题发展吗?

A:这是我的经历、遇见和旅行带来的自然结果。一步步地,我开始关注自己认为最重要的事情:分享与交流。我希望与更多人沟通,传达某个地方所承载的情感。儿童这个形象,使我能够以一种人人都能理解的方式,表达一些或复杂或简单的主题。

Q:你如何定义自己艺术风格的形成?

A:我的风格是简洁的,面向大众的,可以说是“普及”的。我尝试用一种诗意的方式去表达,也就是说,并不把一切都画明白。观众可以自行解读、自由想象。这是一种互动式的艺术,每个观众都参与其中,一起寻找画中的“谜底”。

Q:城市艺术深深扎根于在地文化,并可能对居民产生影响。你希望这次展览带来怎样的影响?

A:我希望观众能够抬起头,离开手机,跟随我画中的小人物一起旅行,思考我画作的意义,并在那一刻激活他们的想象力。之后,也许他们看待这个世界的方式会有所不同。

Q:这次展览与你以往的展览有何不同?你自己最满意的作品是哪一件?

A:这次我特别注重细节与色彩,希望观众可以更容易地进入我的艺术世界。每幅画布都有自己的故事,等待人们去发掘。我尤其喜欢那组三联画:砖墙在孩子的重量下似乎弯曲,而他们则望向五彩斑斓的天空。这几幅画表达了我想推动观众去“看见”表象之外的东西,去创造自己的世界的愿望。

(因开幕当天忙于现场创作且次日就返回法国,柒先生未能与记者详谈。经“小辰光”策展人、柒先生经纪人曹彬的协助和翻译,柒先生以书面方式回答了我们的提问。)

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐