蝉鸣穿透书页,化作小人物平凡声声

郭文媛

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

想象一段弹簧,被两头用力扯得老长,忽而又向内收紧,蜷成小小的一截——自由插画师郭文媛的作品,便给人这般奇妙的观感。谈及一幅画作里众多人物与建筑间的时空关联时,她下意识地举了“弹簧”的例子。如同那些爱在电影里给自己安排个龙套角色的导演,她也总把自己画成画中的路人:踩着滑板穿梭在老上海的马路上,伸手推开弄堂旧居里的老虎窗……如今,她即将从画中路人变成主角——首部作品集《蝉鸣震耳欲聋》正在上海书展做宣传,书中每一幅画都与上海有关。

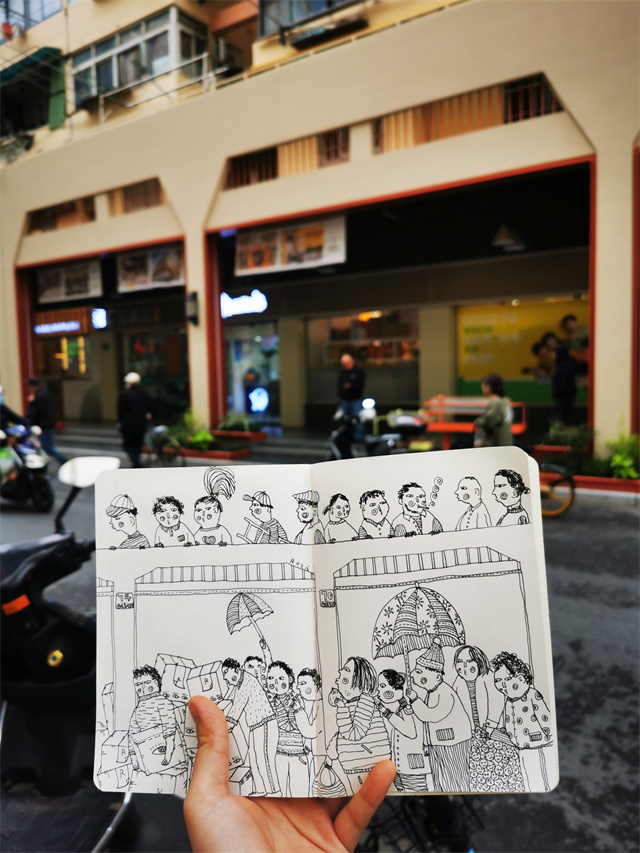

西凌家宅路骑楼速写

蝉鸣,偏爱上海的夏日注脚

在郭文媛眼中,蝉鸣是上海的一个重要意象。每到盛夏,梧桐浓荫蔽日,蝉就躲在树冠里放声高歌,声浪铺天盖地。“不太宽阔的马路边,行道树疯狂生长,蹿至两三层楼高,和居民抢占空间,居民无奈将晾衣杆伸进树里,而树枝顺势钻进窗户里,在掰扯不清的局面下,蝉就混杂其间……”这是郭文媛最常跟人描述的上海生活片段,讲得次数太多,连自己都快没了当初的新鲜劲,却还是不忘补一句:“我知道其他城市也有蝉。”那语气,好像是想让自己这份偏爱显得更有道理些。

甚至,郭文媛的艺术生涯也多多少少算是从蝉鸣声中开启的。2021年,夏日落幕,蝉鸣骤然缺席——蝉,短暂而炽烈的一生,点燃了“生命”二字,带来一场顿悟——她开始回忆那年蝉鸣最盛的时节,从夏至到立秋的那四十多天,并按照日期倒数作画,一笔笔勾勒出自己的生活。等到这个系列画完,2021年刚好来到最后一天。第二年,正是这些浸透着时光印记和生命感悟的作品,让她在一个社区公共艺术空间,举办了人生第一场个展。

在筹备出版《蝉鸣震耳欲聋》期间,出版社编辑给她布置了一个任务:“全书都没有出现蝉,你必须画一只。”郭文媛灵光一现,将自己画成蝉。于是,书的目录页上便赫然出现了一只长着人脸的蝉。她说:“我就是蝉,每到夏天我就格外喧嚣,恨不得把所有能量都呐喊出来,出门尽情体验,拼命记住生活的每一个瞬间。夏天结束后,我也会趋于平静,开始专心创作。”

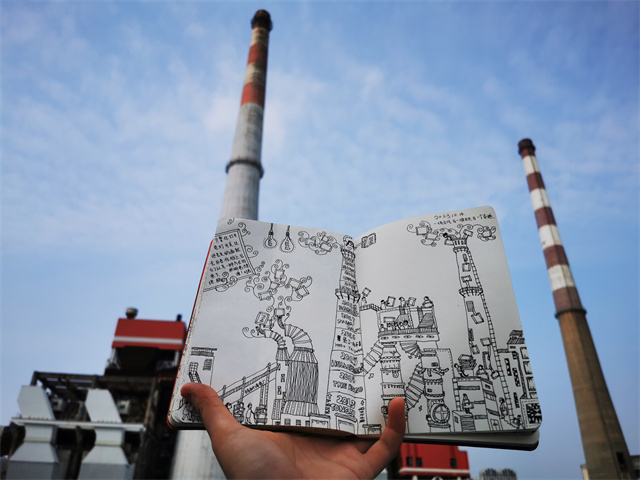

杨树浦发电厂外景速写

魔幻故事里的都市回响

今年夏天,郭文媛尚处在手术恢复期,行动略显迟缓,言谈间却神采飞扬。采访约在外滩观光隧道入口处的“外滩船说”文创店,那里正在举办她的“上海民间魔幻故事集”作品展。进门后,店铺内容营销负责人说,一位来自内蒙古的教授刚刚买走一套郭文媛的作品明信片,我们与他几乎擦肩而过。

作为首家聚焦外滩元素的原创文创店,“外滩船说”以“上船”动线引导顾客“游览”上海历史,今年四月方才启航,“我们仍在摸索商业与策展之间的平衡之道。”郭文媛是首位“登船”的艺术家,现场陈列多为其“上海都市传说”系列插画,融合了对邬达克建筑、静安寺、步高里、广东路中央旅社等地标建筑的历史钩沉与奇幻想象。

“年轻人当场搜索郭文媛的社交账号,探寻创作点滴;孩子们则紧盯画作追问‘这是动画吗?’得到否定答案后仍不罢休:‘能拍成动画片吗?’”营销负责人观察着往来客流。游客是主力军,一个广东小男孩令她印象深刻:他买下两套明信片,一套自留,一套想带给爷爷,希望不怎么出门的爷爷也能看看世界。

顾客常驻足于大幅装饰海报前,细细端详、揣摩画中人物的故事。偶遇百思不得其解之处,营销负责人便当场翻开郭文媛的公众号文章,仔细比对后娓娓道来。这也催生了她再次和郭文媛合作的想法:“希望以后她能多展示每幅画背后的故事。”

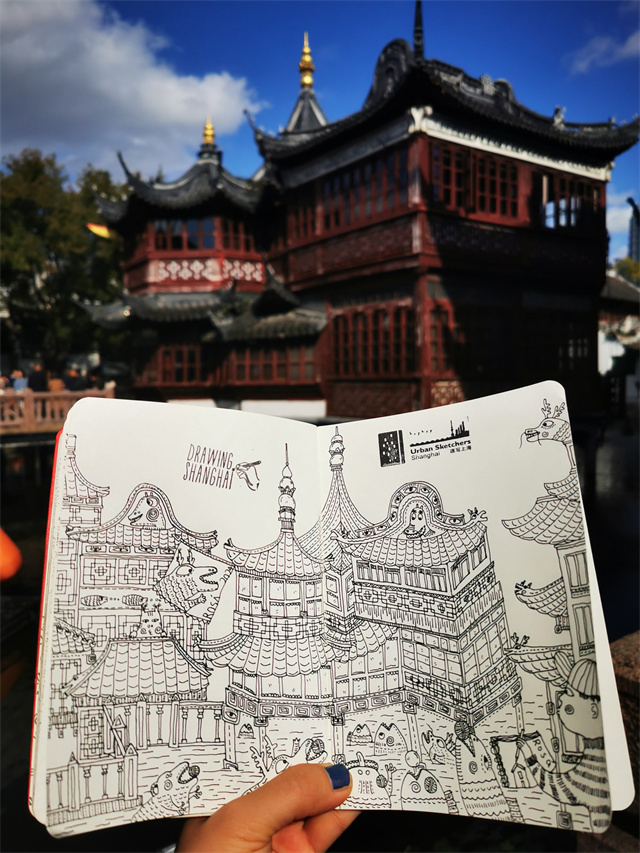

豫园湖心亭速写

小人物叙事中的历史褶皱

即将面世的《蝉鸣震耳欲聋》经文字增补,为画作还原了清晰脉络。《马宝山饼干工厂:一只铁皮盒子的前世今生》《关于南市区的传说:猪作弄、香粉弄、火腿弄与大众浴池》《关于复兴公园的传说:坠落的飞机与消失的动物园》《杨浦公园:午夜翻墙老人和大象滑梯》《和平公园化装舞会》……光从目录名字就可窥见,郭文媛对这座城市历史的观察视角独特又细微。

当谈及“蝉鸣”创作,郭文媛开门见山:“那时候我还不关注上海近现代史,我只关注我自己。”而站在“上海都市传说”系列画作前,她对其中暗藏的故事如数家珍,戏称仿佛拥有了穿越“虫洞”的能力:“我可以从20世纪20年代跳到40年代,又从70年代跳回到30年代,甚至回到18世纪。”严歌苓、陈丹燕、王安忆、张爱玲等作家关于上海的虚构或非虚构作品,都为郭文媛提供了无穷无尽的创作素材。

例如,为邬达克建筑展览绘制插画时,短短一周需完成三幅。郭文媛不惜耗费一天一夜,读完陈丹燕以武康大楼居民口述史写就的《蚌壳与珍珠》。这部作品赋予了她画中人物的血与肉,而她则把不同时空发生的往事交织在了一起:20世纪90年代,武康大楼边上的两层楼汽车间顶楼,常有人乘凉,几个外国青年烧烤聚会,火星溅落隔热层引发小火苗,居民投诉后警察迅速赶来劝说;大楼主楼则上演着另一时空的火灾救援——消防栓无水,水管紧急接至不远处的宋庆龄故居;在更早的年代,食物短缺,高层居民偷偷养鸡,保留飞翔本能的鸡飞落而下,一只误入宋庆龄故居后被送回,另一只消失在底楼的紫罗兰美发厅……

郭文媛画笔下的武康大楼(左)和老弄堂。

相比这些戏剧性瞬间,更为日常的画面是:放学后,学生跑上这艘“航船”般的建筑顶楼,模仿开船姿势。郭文媛在此添加了不属于那个年代的《泰坦尼克号》经典场景。画中楼下,郭文媛正踏着滑板穿行,小狗紧随其后。出版社编辑截取该场景后,直接放在作者简介一页,“我没有告诉他们,也不知道是怎么被发现的,但看到的瞬间特别温暖!”郭文媛说。

线头拉扯出的时光经纬

更多时候,郭文媛并不一定需要整本书籍作为资料来源,“我其实可以东抓一下,西抓一下”,她对擅长讲述上海历史的个人或官方公众号非常熟稔,一张图片、几个字眼,于她如同布料上的线头,轻轻一扯,便牵扯出绵长岁月。

曾经她看到有人只发了一张猪作弄的路牌,这立马让她天马行空起来,“在平行宇宙里,猪作弄和糖坊弄组成了一个十字路口,而我则是这个路口的万年钉子户。”后来,她决定为猪作弄画一幅图。查找资料的过程,意外揭开了南市区尘封的一角——那里曾遍布名字质朴却引人遐思的小弄堂:火腿弄、面筋弄、羊肠弄、盆汤弄、外咸瓜街……最终,这幅画演变为一场已消失或濒临消逝的小弄堂的集体狂欢。

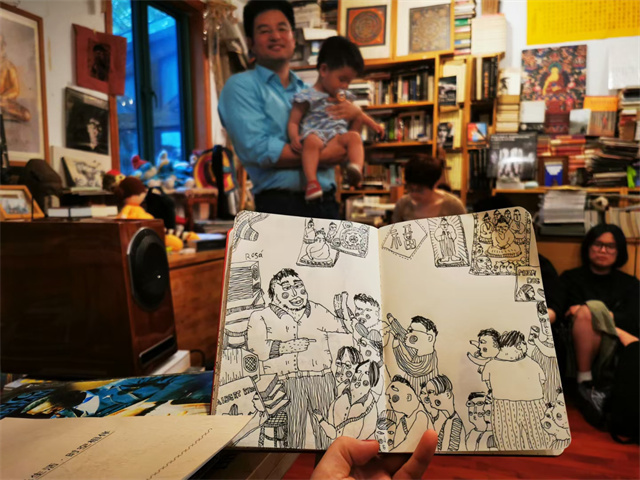

绍兴路一家小店内的速写

互联网也为她自由穿梭“虫洞”提供了巨大帮助。比如在某个在线历史照片聚合与地理标记平台,如果你足够耐心,那么多半能找到世界各地用户上传的历史照片,观察全球不同地区的历史变迁。“如果我要画大光明电影院,就可以定位在附近,看看南京西路的历史街景,运气好的时候能找到几十张有用的照片,但运气不好时也能找到几张。”她发现,有些照片未必在主流媒体上曝光过,并且角度非常有意思,正好捕捉了路人的举止,“我就将这些人物拼凑在一起,呈现的是真实的人生百态”。

因此,在看“上海都市传说”系列插图时,总能让人联想起《清明上河图》的鸟瞰式全景构图。但细看之下,郭文媛所关注的时空重叠交织,仿佛信步在历史长河里,而不独属于某一瞬间。

郭文媛从同济大学毕业后,除了偶尔旅居世界各地,把其余时间都留给了上海。一边画画、一边体验,她在翻阅历史之时,也爱上了眼前的城市,对弄堂生活方式逐渐“成瘾”后,以租客身份辗转于一条又一条的弄堂。新书封面显眼处,隔着二楼窗户就能看到身穿蓝色条纹裙子、梳着两条麻花辫的郭文媛,这是她曾经住过的绍兴路弄堂,也就是这个窗口,让她关注起震耳欲聋的蝉鸣。

书籍封面的窗户处做了镂空设计,读者可以抽出一张书签,上面画的便是绍兴路94号的故事。郭文媛说,都是真实回忆。新书由一席策划、广东人民出版社出版,目前在上海书展的出版社展位上宣传。九月,新书将正式发布,虽比原计划晚了一个月,但也将兴奋期延长了一个月。或许,在她的“虫洞”里,早已人手一本。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐