去图书馆看书为何仍有吸引力?答案藏在人与书相遇的故事中

孩子的阅读欲望需要成年人的引导与呵护。图片设计:李肇

青年报记者 唐骋华

2025上海书展期间,上海图书馆东馆迎来主题为“一阅千年:图书馆里的中国故事”的分享会。国家图书馆少年儿童馆副馆长陈慧娜与多位国图专家,探讨为何在数字浪潮汹涌的当下,图书馆这样的实体阅读空间仍具有独特吸引力,“图书馆里的中国故事”丛书,又将为青少年打开怎样的认知窗口?答案藏在书页翻动的声响里,也藏在人与书相遇的故事中。

读书需要沉浸式的阅读氛围

今天,我们还有必要去图书馆吗?回答这个问题之前,不妨看一组数据:截至2024年底,全国共有公共图书馆3248个,图书总藏量15亿册,全年总流通人次超过13亿。答案不言而喻,人们需要图书馆,尤其在上海、北京、杭州、广州等富有人文底蕴的城市,图书馆早已是公共生活的重要组成部分。

那么在这数字浪潮汹涌、信息唾手可得的年代,为什么还有那么多人热衷于到图书馆去?

带着这样的疑问,陈慧娜曾在春节期间向读者发问:“大过节的,您怎么不在家看书,非要来图书馆呢?”读者也很坦诚,告诉她:“我在家里看不进书,就想来图书馆。”置身图书馆的书海,能够摒弃外界喧嚣,快速进入沉浸式阅读。

不只图书馆,带咖啡馆的书店、辟有阅读空间的商场、向市民开放的社区书房乃至收费的自习室、地铁车厢……一切有助于营造氛围感的地方都不乏看书的人。正如火如荼举行的2025上海书展,更是人气爆棚,人们选书、购书、听讲座,在浓浓的读书氛围里欢乐地度过好几天。

长期从事青少年阅读推广工作的陈慧娜表示:“其实孩子不是没有阅读欲望,但首先我们要创造一个好的环境,引导他们阅读。”其中家长扮演着关键角色。现在的情况是,不少家长回到家往沙发上一躺,就开始玩手游、刷短视频,然后丢给孩子一本书,让他们自己去读。这怎么可能培养起孩子的阅读兴趣呢?

作为国家图书馆少年儿童馆副馆长,陈慧娜经常组织阅读推广活动,很多时候不只是面向孩子,更重要的是帮助家长提高认知。她告诉家长,言传身教胜过简单的说教,想让孩子爱上阅读,自己也要喜欢阅读。可以在家里营造一个适合孩子阅读的氛围,比如有条件的,可以在家中辟一个没有电子产品的阅读角,大人和孩子一起沉浸式阅读。

来图书馆吧,不止于书

当然,也可以带孩子来图书馆。如今的图书馆早已超越单纯的文献储藏和图书借阅功能,而是兼具知识获取、教育拓展、多元文化交流等功能。

在知识获取层面,借助信息技术,图书馆搭建数字化知识平台,突破了传统纸质文献的限制。读者不仅能便捷地检索到海量电子书籍、学术论文,还能通过线上数据库获取前沿资讯,实现跨时空的知识汲取。

在教育拓展方面,图书馆积极投身全民教育事业,从针对儿童的启蒙阅读活动,到为青少年量身定制的学科拓展讲座,再到为成年人提供的职业技能培训课程,覆盖不同年龄段的教育需求,成为一所没有围墙的社会大学。

在多元文化交流方面,图书馆会定期举办各类主题的读书会、学术研讨、文化沙龙等,吸引不同背景的人群汇聚一堂。在这里,读者围绕书籍畅所欲言,分享阅读感悟;学者交流学术观点,碰撞思想火花。此外,通过举办文创展览、手作体验活动等,公众也能亲身参与文化创意的实践过程。

凡此种种,使图书馆成为一个公共文化综合体。因此陈慧娜认为:“从儿童个体成长的角度来说,无论是知识性的培养、性格的锻造,抑或是增强社会融合度,图书馆都是一个高度契合的场所。”

不过,很多人对图书馆的认知依然停留在过往,甚至很多经常来图书馆的读者,也仅仅是找书、借书或自习,错过了丰富多彩的文化服务。如何让大众尤其是青少年正确认识图书馆,让他们在接触书籍的同时,掌握探寻知识的方式方法,从而培养独立思考的能力,是从业者一直在思考的问题。

Qa 生活周刊×陈慧娜 (国家图书馆少年儿童馆副馆长)

把阅读的选择权还给孩子

Q:很多人觉得现在有互联网,有AI,获取信息和知识非常便捷,那为什么还要读书,还要去图书馆?

A:的确,现在获取知识非常便捷了,网上一搜索,或者问一下AI就有结论。这样做最大的问题是缩减了思考的过程,相当于你问我一加一等于几,我马上告诉你等于二,至于“为什么”,你就不去思考了。要知道,在得到答案后还会进行思考的人,一定是经过思维训练的,青少年欠缺的就是这一点。而图书馆能够较好地弥补青少年欠缺的这部分。我们去图书馆找资料都有体会过,刚好你要找的这一本书,书架上没有,但是会发现有很多同类型的书,可以触类旁通,而且你在翻阅过程中会得到一些新的启发和思考,进而得到一些新的线索。

Q:所以看似漫无目的的“乱翻书”其实是有用处的。

A:是的,这其实就是思考的过程,也是图书馆的服务能够带来的。我们希望能够通过阅读去培养孩子们的这种独立思考能力。

Q:其实家长也知道阅读的重要性,但面对无孔不入的电子产品,往往力不从心,那么到底怎样才能让孩子对阅读感兴趣呢?

A:一定要尊重孩子的主体性,尊重他的阅读感受。我们知道,电子产品推送是基于算法的,就是投其所好,不断刺激你的多巴胺分泌。而阅读是一个长效的过程,获取快乐需要比较长的时间。短视频30秒就可以让你达到读一本书的乐趣,你要对抗确实很难。但越是这样,越不能破坏孩子为数不多的阅读乐趣。有些家长比较急于看到阅读效果,一上来就让孩子读古文、看名著,等于又给他上了一堂语文课,孩子的阅读兴趣一下子就给打没了。

当然,我并不是说应该放任自流,儿童阅读是需要干预的,但一定要在尊重阅读主体的条件下,把握好适度性问题。比如我们给孩子推荐图书,目的一定是他能够读,读是最重要的,对不对?所以必须分级、分龄,挑选适合青少年阅读的书。就像打乒乓球一样,你球打过去了,对方要能接才行。如果他总是接不住你打过来的球,怎么还会有兴趣呢?

Q:市面上青少年读物很多,可以说是海量,这也让家长为难,不知道怎样挑选。

A:我们注意到了这个问题。童书市场每年大概有4万余种图书,琳琅满目的,读者朋友不知道哪本书好、哪本书不好,那他依赖什么呢?要么靠“网红”“主播”流量推荐,要么靠摘抄的图书简介,选取的图书质量参差不齐。基于这样的用户需求,国图设立了“四季童读”项目,我们从教育界、出版界、科普界、阅读推广界等领域邀请了一众长期从事儿童阅读的一线专家,组成专家团,每一季度挑选20~30种书,形成一个“核心书单”推送给公众。图书馆是一个中立机构,没有任何营销需求,可以给家长和读者提供有质量的参考。

Qa 生活周刊×张峰 (国家图书馆副研究馆员、《穿越千年的中国图书》作者)

有仪式感地做“阅读”这件事

Q:翻阅“图书馆里的中国故事”丛书,我发现故事讲得很生动鲜活,还有大量漂亮的插画,这是为了引起青少年的阅读兴趣吗?

A:青少年学习历史往往是从具体细节的历史知识开始,要记忆具体的事件、人物和年代,让不少孩子感到枯燥。这套丛书希望跳出具体的细节,而以历史是怎么来的为起点,带着问题思考中国历史从古到今的整体发展脉络。在有了宏观、感性认识的基础上再去学习细节,就不会那么枯燥了。就像我们先认识一整个森林的面貌,再去了解某一棵树,就知道这棵树在这片森林里的位置,更能认识到每一棵树对于一片森林的意义。

Q:有人觉得相比数字阅读,纸质阅读效率不高,你怎么看?

A:在《穿越千年的中国图书》一书中我举过一个例子,现代人追求速度和效率,但并不是每一项工作都能用速度和效率来衡量。在图书馆里,古籍修复师可能几天才能修复一页受损严重的古籍,这个时间我们能坐飞机绕地球几圈了。这看似效率不高,却能传承古代重要的文化信息,意义重大。纸本阅读有利于我们把阅读独立出来,有仪式感地专心做“阅读”这件事,有利于让我们的大脑进入“单线程”状态,从而一心一意地深入阅读的状态。

Q:对读完这套丛书后对图书馆和中国图书历史产生浓厚兴趣的青少年,您建议通过哪些方式进一步深入了解?

A:多到图书馆去,多在图书馆里读优秀的历史类书籍。可以试着读一些原典,比如国家图书馆编著的“百部经典”,从原典中认识真正的历史。同时多思考,多一些自己看待历史的角度,让历史与我们建立起有效连接。

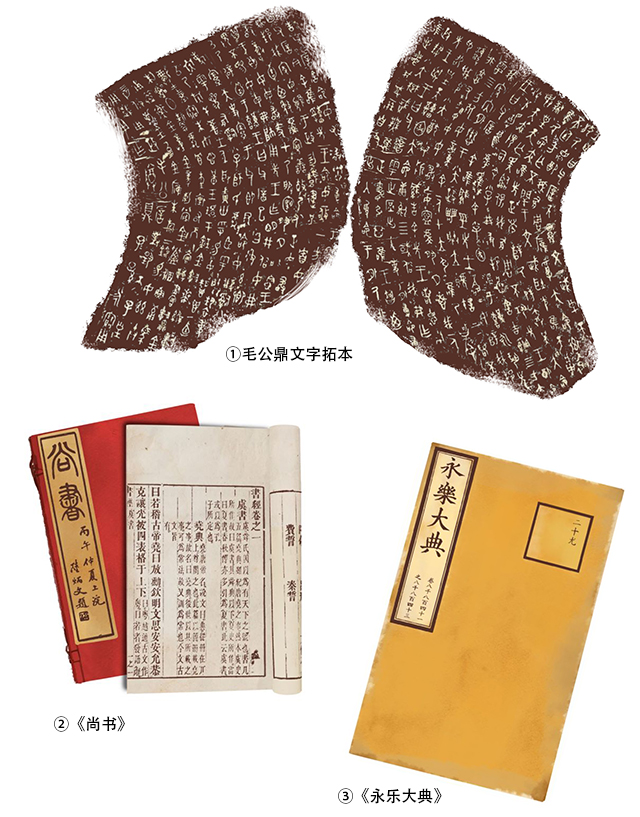

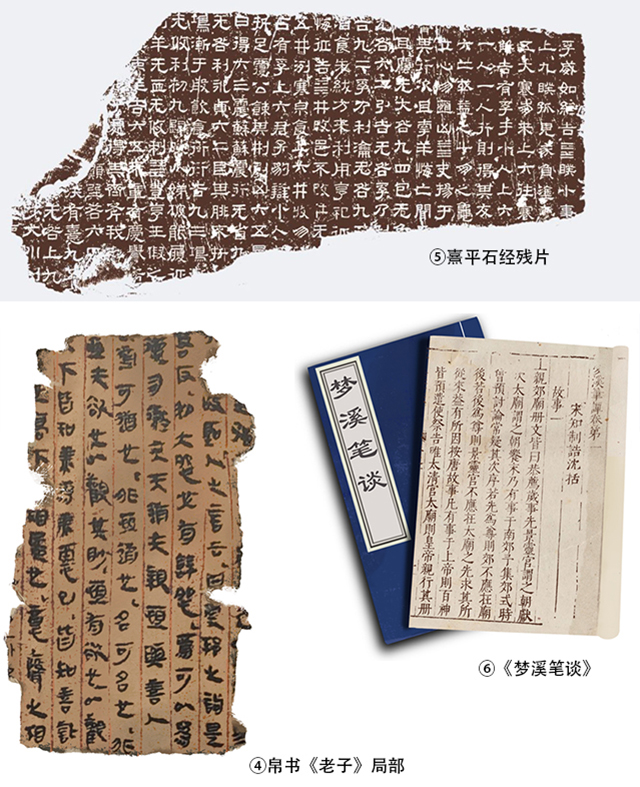

中国人著书、藏书与阅读的历史脉络源远流长。图片①②③④⑤⑥均为“图书馆里的中国故事”丛书中的插图。插画师:温静、一横

== 链接 ==

在图书馆里聆听“中国故事”

“图书馆里的中国故事”丛书(以下简称“丛书”)由陈慧娜和国家图书馆副研究馆员张峰任总主编,汇集多位图书馆专家精心撰写,旨在带领青少年探索中国图书的灿烂历史及藏书楼、图书馆的神奇世界。丛书由上海交通大学出版社出版。

张峰介绍,丛书共有4册,其中《探秘藏书楼》《你所不知道的图书馆》侧重于“馆”,通过讲述图书馆的前世与今生,串联起中国几千年的著书、藏书与阅读的脉络,“这两本书不仅让孩子们了解藏书楼、图书馆的来龙去脉,也启发孩子们思考藏书楼、图书馆对于中华文化传承的意义,以及我们应该怎样利用图书馆更好地来保存与延续中华数千年的文脉”。

《穿越千年的中国图书》《名人读书:故事与方法》侧重于“书”这条脉络,讲述中国书籍的起源,以及那些善于使用书籍的名人是怎么读书的。

考虑到不少孩子觉得文言文艰涩,《穿越千年的中国图书》用穿越的视角,带孩子们回到问题的原点,思考为什么会有文字、书籍,身临其境地认识中国图书的发展脉络;《名人读书:故事与方法》展现了陶渊明、梁启超、李四光、巴金等13位名人的读书故事,他们虽然活跃于不同的时代与领域,跨越两千年岁月长河,但都从阅读中汲取智慧,在实践中成就了非凡人生。

“图书馆员的使命是‘为人找书,为书找人’,在读者与文献之间架起桥梁。”张峰说,“这套丛书相当于图书馆员日常工作的延伸,它不再具体到某本文献、某个读者,而是希望青少年群体通过阅读这套图书,能更了解中国书籍,了解我们的思想之根。”

在电子产品大行其道的今天,“图书馆里的中国故事”丛书促使我们重新思考书籍的意义、阅读的意义,让青少年从小就认识到“人”与“书”的深度连接——从古至今,两者一直存在着天然的割舍不断的联系。

青年报记者 唐骋华

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐