一堂科幻写作课:让幻想学会真实地呼吸

陈茜与小读者对话。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

科幻小说,向来以奇思妙想的脑洞与庞杂的知识体系著称。即便怀揣写作热情的成年人,也常在这片疆域前踌躇。日前,在巴金图书馆文坛茶话会第23期“少年脑洞小工坊”的少儿科幻写作主题讲座上,全球华语科幻星云奖得主陈茜,为青少年乃至成年创作者,勾勒出一条清晰的创作路径。身为古籍修复师,她只能在业余时间潜入创作的深海,穿梭于时光的夹缝,一手触摸泛黄的书页,一手勾勒星辰的轨迹。她的创作之路,在传统与未来的张力间,铺展得分外开阔。

厘清边界:科幻的核心在于“科”

外星人、机器人、人造星球、星际飞船……一部作品纵使堆砌这些元素,也未必能冠以“科幻小说”之名。陈茜开宗明义,举例说明:电影《星球大战》虽以太空为舞台,其内核“原力”更似魔法玄幻,本质仍是传统冒险故事。

她认为,读者或可沉浸体验不求定义,但创作者必须明晰类型逻辑。以AI题材为例:有人将亲友信息“投喂”给AI大模型,训练出真人的替代品——这已是典型的科幻。若进一步聚焦“人工智能模拟训练”这一真实科技内核进行推演与想象,便能嫁接其他类型元素。

陈茜介绍如何利用AI写作。

比如将情节设置为:一个青年为缅怀逝去的女友,训练出她的AI化身,描绘人与机器的情感羁绊,科幻便融入了言情;若有人窃取富豪信息,冒名顶替攫取遗产,终被绳之以法,科幻便织入了侦探的悬疑。

“这些故事与纯粹的言情小说、侦探小说存在显著不同。”陈茜强调,其情节齿轮的转动,始终咬合在“人工智能训练”这块现实的科技基石上。抽离它,故事便如沙堡般坍塌。编织逻辑自洽的故事脉络,合理引爆冲突,再以创造性的方式化解——这一过程本身,便是对逻辑与批判性思维的绝佳锤炼。

人机协作:工具在手,根基莫丢

年初,大语言模型呈现爆发式发展。陈茜与同行整个春节都在“驯服”AI——写诗、填词、生成公文、构思小说、架构世界观。“作家要失业了!”大家笑言。但这只是戏谑之言,陈茜对新工具秉持审慎乐观的态度:“AI作为工具,掌握在使用者手中,只要用得好,它就能成为我们思维的延展和扩充。”讲座中,她便分享了“如何利用AI提升小说元素质量”的写作技巧,如资料检索、头脑风暴式对话,将其归纳为“艺术创作的人机协作”。

陈茜的本职工作是古籍修复。

科幻创作较之其他文学类型,多了一道前置工序:科学资料的收集。她以构思“核冬天”背景的小说为例,抛出一连串严谨的追问:肉眼所见的核爆景象究竟如何?它将在全球生态中掀起怎样的惊涛骇浪?放射性尘埃的阴影会笼罩大地多少年?地下城市的能源从何汲取?农作物如何在黑暗中生长?废弃物去向何方?长期蛰伏地底的人类,身心又将经历怎样的变化?……这一连串拷问,瞬间将听众拉入一个冰冷、严酷的末日图景,令人恍然大悟:想让细节承载千钧之重,必须跨学科查阅浩如烟海的资料。“比起平时死记硬背的知识,这些由于你有需求而主动去搜索的资料,会更加鲜活,更能活学活用。”陈茜强调,必要的思考,为笔下的人物与情节搭建起坚实可信的舞台。

她相信,从我们这代人开始,人机协作将成为主流创作模式。“写作、绘画、谱曲这些行业会消失?这只是夸张的笑谈,但大语言模型确实会彻底重塑它们的工作方式。”随之而来的疑问却异常尖锐:下一代年轻人,是否还需耗费心血,投入写作、绘画等艺术基础训练?

“在AI时代,文学艺术类基础训练对青少年成长的正向意义,依旧尤为重要。”陈茜以科幻写作为例,阐释其魔力:它将被动吸收的知识,点化为主动的创造;将混沌的情绪与念头,梳理成完整的作品,是激发创造力与想象力的熔炉。当作品被他人阅读,收获真实的反馈与成就感,便与世界建立起了正向联结。

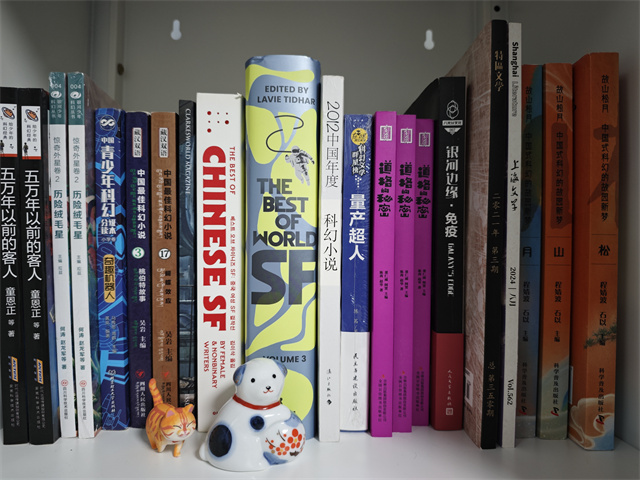

陈茜的作品(部分与他人合著)。

科幻根基:直抵人心的情感脉动

星际战争、外星生物……科幻小说字里行间跃动着远离日常生活的奇观,难免让人生疑:平凡如我,如何点燃科幻的火花?

陈茜拨开迷雾:“科幻小说作为文学的一脉,它直面的仍是人类的日常情感需求。”她以自己获得少儿科幻星云奖的作品《道格的秘密》为例:小女孩的宠物狗濒死之际奇迹康复,她疑心父母以机器狗偷梁换柱,孤身潜入制造公司调查,却揭开更大的谜团。

这篇小说的灵感来源于她对日常生活的观察,“我从小就喜欢养宠物,对于‘孩子如何面对宠物死亡’这个主题,有自己的生活经验。再结合‘仿真机器动物’‘仿真机器人类’这两个可以说并不新奇的科学技术元素,便能形成一篇科幻小说作品。”

陈茜还点出科幻审美的重要概念——陌生化。“将熟悉的事物以一种全新又陌生的方式呈现出来,从而打破读者的惯性思维,让读者重新审视和感知对象。”她说。而要实现这种艺术效果,重在世界观设定。她以哈尔·克莱蒙特的《重力使命》举例:这部小说设定某星球赤道重力约为地球的三倍,两极重力则高达七百倍。“赤道”“两极”“重力”都是人们熟知的概念,但作者却击碎了这些固有认知,带领读者走入自己构建的独特世界中。整部小说的探险情节,便在这诡异的重力场中层层铺展。

然而,赋予陌生事物以呼吸般的真实感,是科幻独有的挑战。如果一味拘泥于前沿科学概念,堆砌晦涩的科学术语和数学公式,便很难让读者产生身临其境的代入感。这种体验,或许反不如阅读科普书籍来得酣畅。

在陈茜分享的一系列写作技巧中,或许这才是最重要的:“科幻小说归根结底是一个文学门类,读者阅读小说时期待着感情共鸣。”

Qa 生活周刊×陈茜

陈茜,古籍修复师,业余时间长期从事科幻、奇幻文学创作。中国作协、中国科普作协、上海作协会员。其作品连续多年入选《中国年度最佳科幻小说选集》。已出版短篇小说集《记忆之囚》《量产超人》《海肠巴士》,少儿科幻长篇《深海巴士》等。多次获得星云奖。

Q:对于科幻创作来说,写作风格重要吗?

A:肯定是相当重要的。近年来,在科幻创作这个大门类里,各种风格百花齐放。传统硬派、意识流、浪漫主义、后现代主义,都有出色的代表作。我认为在小说创作实践中,不必刻意追求特定风格。风格是创作者性格、阅历、阅读积淀的自然流淌。科幻是个包容性很强的文学类别,每种风格都能找到自己的一席之地。

Q:好的科幻作品应该具备哪些共性?

A:我认为好的科幻作品,唯一必须具备的是:好看。可读性是类型文学的灵魂。如果追求的是知识,那读者肯定会直接阅读科普作品甚至论文;如果追求哲学思考,读者也可以去读相关领域的书籍或教材。但读者选择科幻小说,正是期待它作为“小说”的魅力。所以我一直认为,给读者带来一个愉悦的阅读体验,是科幻创作者的某种基本责任。

Q:科幻小说相对于其他文学创作,有什么特殊之处?

A:我想科幻小说的读者和作者,都有一个特殊的共通之处:由对科学概念、科学技术的浓厚兴趣而延展出的独特审美。科幻小说其实在我们这个“轻阅读”流行的时代,是有一定阅读门槛的门类。读者翻开一本标为“科幻”的书,对它是有独特的阅读期待的。他们期望看到一个建立在坚实科学基础上的幻想世界,想要感到智力被适度挑战,甚至期待自己的既有三观受到挑战和冲击。

作为科幻小说的创作者,要满足这种期待,便必须在小说的世界观构建、矛盾冲突设计、精神内核表达等方面,与“科幻”元素紧密咬合。

不少家长带着孩子一起参加陈茜的“科幻写作课”。

Q:对于知识储备相对有限的青少年来说,科幻创作会更难吗?结合自身经历,请谈谈你刚开始进行科幻创作时的状态。

A:青少年总体知识储备或许不及成人,但很可能在特定领域远超常人。比如,我前几个月去逛贝壳展,遇到几个七八岁的贝类爱好者,他们对贝壳知识如数家珍,让我叹为观止。要是他们有兴趣以贝壳知识为出发点写科幻小说,肯定是没问题的。

另外,青少年有其独特的视角和生活感触,这是成年人哪怕刻意模仿都很难重新获得的体验。青少年通过自己书写的科幻小说,将这些独有视角和生活感触记录下来,我认为是件非常有价值的事情。

我在20岁左右开始写作时,灵感多来源于阅读和书本知识。随着年龄增长,我开始把创作注意力转移到生活体悟和社会议题上来。但早期那些风格轻盈的短篇小说,现在读起来仍有它的趣味性。所以我认为,只要有创作的冲动,无论是八岁还是八十岁,都可以写下有价值的作品。

Q:你在讲座中也谈及AI辅助,这是不是寻找科学依据的重要途径?在AI进入大众视野的这些年,你感到科幻圈发生了哪些变化?

A:目前AI辅助的能力,主要在于延展思路。依靠它为作品寻找严谨的科学依据,目前不算很成熟,AI很容易提供一些虚假存在的科学理论,需要使用者慢慢甄别。

AI进入大众视野后,我体会到的最大变化是:大家在设定小说世界中的人工智能时,几乎在与现实生活的技术进步赛跑。我去年写过一篇AI题材的小说《风切变》,那时AI还无法使用自然语言与人类交谈。如果今年再写这个题材,肯定会对设定进行一些调整。这是一个罕见而且奇妙的景象。

Q:你是否以科幻视角展开对社会现实的关注?写过或计划关注哪些议题?

A:我天生对现实有些钝感,作品对社会现实的关注起步较晚。但随着创作的体裁从短篇小说向中长篇小说发展,要构建出一个更具细节的幻想世界,我渐渐将对社会现实议题的思考融入作品。像写于2019年的《熊骨》,关注基因改造技术与女性在婚育、爱情方面的困惑。写于2023年的少儿科幻短篇《阿轩与深海小球》,是关于海洋环境保护问题的。目前正在创作的一部长篇小说,是关于在废土世界中,人类因技术等级差异所引起的冲突,希望很快能与大家见面。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐