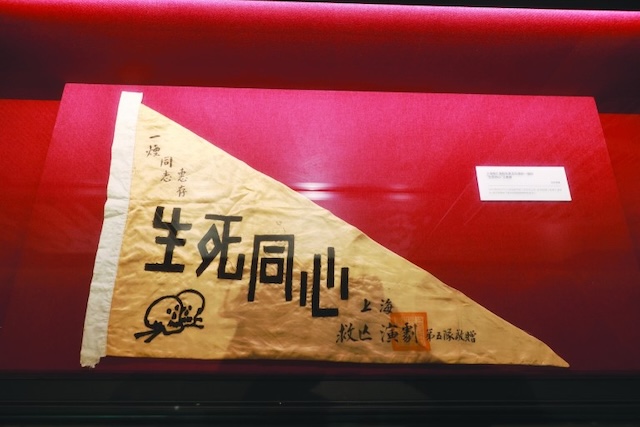

“生死同心”三角旗

青年报·青春上海记者 张逸麟/文 施培琦/图

淞沪抗战纪念馆中那面“生死同心”三角旗,是上海救亡演剧队第五支队赠予著名剧作家颜一烟的。抗日战争期间,文化界的人士为宣扬全民一心、坚持抗战而奔走呼号,足迹遍布大江南北。

“生死同心”三角旗。

抗战是血与火的较量,也是意志与思想的斗争。在文化战线,手无寸铁的人们用书画、用歌喉、用呐喊激励着每一位国人:时局再艰难,也绝不做亡国奴,坚持到底,就是胜利。

抗日烽火中的“生死同心”

“八一三事变”爆发后,上海军民一致奋起抗击日军侵略。1937年8月15日,上海戏剧界人士决定以中国剧作者协会和戏剧联谊社名义发起成立上海戏剧界救亡协会,并决议组织13个救亡演剧队分赴各地活动,动员群众实行全民抗战。

当时颜一烟正在日本早稻田大学读书,得知日本侵略者入侵上海,只剩半年就可毕业的她毅然放弃学业,返回上海并加入了上海救亡演剧队,积极参加抗日救亡的宣传工作。

颜一烟将炽热的爱国情怀和坚决的抗战精神编入话剧,随救亡演剧队在上海乃至全国各地表演,在群众中获得非常积极的反响,为此上海救亡演剧队第五支队将这面“生死同心”三角旗赠予颜一烟。这面小小的旗帜,因为“生死同心”四个大字,成为那段艰难岁月的鲜活见证,闪耀着国人英勇不屈、坚韧不拔的精神。

全国巡演期间,颜一烟在1938年辗转来到延安,为中国共产党积极抗战的精神所感动,于是留在延安抗日军政大学学习,并担任鲁迅艺术学院艺术指导科教员,同时也成为一名光荣的中国共产党党员。

文化战线纵然没有硝烟,但其发挥的鼓舞作用、传递的精神力量同样可贵。颜一烟始终活跃于这一战线,从抗日战争、解放战争乃至新中国成立后,她手中的“武器”越磨越利。

为了创作以东北抗联“八女投江”为背景的电影《中华女儿》,颜一烟赶赴东北各地搜集抗联材料,历时五个多月,涉足十多个城市,访问了一百多位参加过抗联的战士。1950年1月,《中华女儿》正式公映,在当年的第五届卡罗维发利国际电影节上获得“自由斗争奖”,将中国人民的抗战故事传向了全世界。

抗战精神传遍五湖四海

当时的上海,成为许多文化抗战队伍的首发地。八一三淞沪会战开始后,13支救亡演剧队除了两支留沪工作,其他各队于8月20日出发,足迹遍及半个中国,还远涉南洋,影响深广,极大地激发了民众的民族精神和抗战决心。

上海是许多文化抗战队伍的首发地。

颜一烟所在的上海救亡演剧队第五支队离开上海后,经开封、郑州到达西安,与一队会合;部分队员进入延安,部分队员转回武汉,活跃在文化抗战的第一线。

除了成年人之外,许多上海的少年儿童也积极加入文化战线。“八一三事变”爆发之际,先后逃难到原霞飞路恩派亚电影院难民收容所的沪东战区临青学校的一部分中学生,自发地在难民收容所内学习和宣传抗日,并在中国共产党的组织下,成立了著名的“孩子剧团”。日寇占领上海后,孩子剧团从上海撤离,他们的足迹经过扬州、徐州、武汉、长沙、贵阳,一路走一路演,最终辗转抵达重庆,并在周恩来、邓颖超、郭沫若等同志的关怀帮助下,在重庆积极表演抗战剧目。

为了让更多老百姓看得到、看得懂抗战文化作品,上海的文化界人士也是绞尽脑汁,淞沪抗战纪念馆宣传教育部主任徐沁介绍说:“当时上海市民识字率不高,文化人就多以漫画的形式进行宣传,八一三淞沪会战爆发的第二天,上海漫画家救亡协会就正式成立了,组织抗日漫画宣传队奔赴全国各地。”

淞沪抗战纪念馆。

如今的年轻人就是新旗手

作为中国共产党的诞生地,我党在上海始终深耕文化战线和思想引领。国难当头之时,中国共产党领导团结了一大批爱国进步的文化人,例如鲁迅、郭沫若、邹韬奋,他们终其一生活跃在文化战线上。先进思潮的碰撞与迸发,成为这座城市的底色,也让上海成为中国抗战文化的发祥地。

1937年之后,虽然上海进入了日伪统治时期,虽然局势愈加艰难,但上海的文化人以及在上海盛极一时的抗战文化,开始逐渐向抗日民族根据地和抗战大后方转移。上海的文化人以战斗的姿态与当地的文化相结合,形成了强劲的辐射性和延展性特征。比如作曲家冼星海,就是从上海来到延安,在参加抗战和革命的过程中创作了《黄河大合唱》。

徐沁介绍说,上海沦陷后,依旧是当时把中国抗日战争和世界反法西斯战争紧密联系起来的重要桥头堡,“爱国人士在上海创办了一系列外文报刊,真实地记录了上海的抗战记忆,并且把中国人民的抗战实景、抗战精神传递到了全世界”。

时至今日,战争已离我们远去,文化战线的积极作用仍然不容忽视。优秀的文艺作品,例如《南京照相馆》等作品,对于还原真实历史、树立正确的二战史观、传承抗战精神有着重要作用。

徐沁表示,当下不仅中国新时代的文化人一直为此努力,许多普通的老百姓也在用各种文艺方式传播历史,“不久前,一名来自东北的自媒体创作者来到我们纪念馆,用实地拍摄、讲解的方式制作短视频,向大众科普抗战历史”。类似的青年创作者有着很专业的设备、很严谨的治学态度以及丰富的传播方式,令徐沁非常欣慰,“‘生死同心’三角旗承载了一代上海文化人的抗战记忆,如今的年轻人也以各自丰富多彩的灵感和创作方式传承着抗战历史和抗战精神,他们都可以成为新的旗手。”

青年报·青春上海记者 张逸麟/文 施培琦/图

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐