高温“全勤生”前来报到,打破百年最长连续高温日纪录,青年报“十问”华东师大气象学者

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 见习记者 王馨怡/图(除署名外)

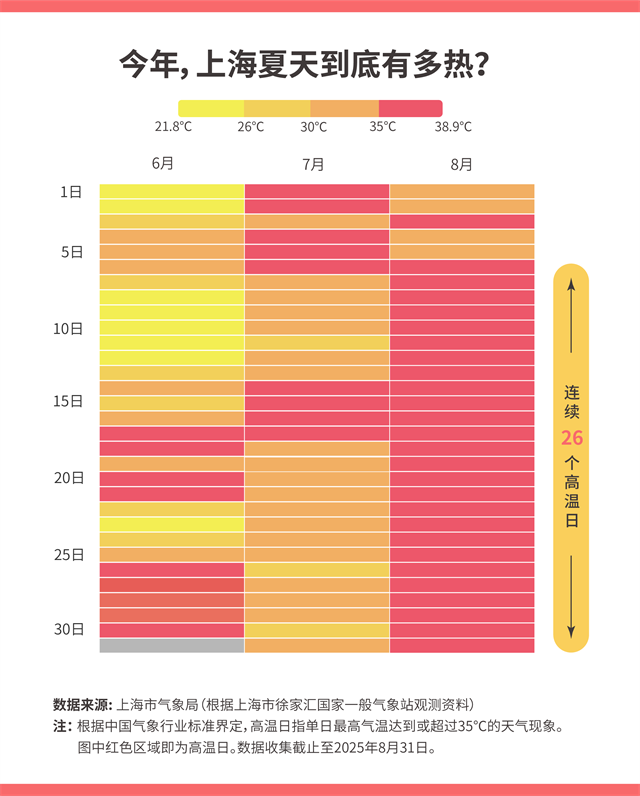

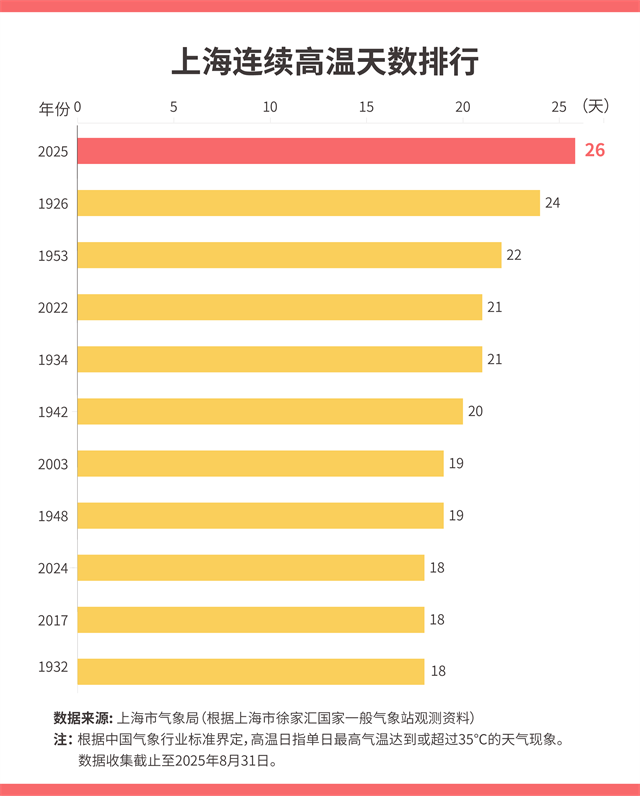

早晨七八点钟的光景,阳光已灼热得不行。8月31日,上海毫无悬念又迎来高温的一天。本轮自8月6日开启的连续高温已持续长达26天,并在前一天已打破1926年连续24天的历史纪录。至此,上海今年8月中下旬实现高温大满贯,且总共27个高温日也创下了8月最多高温日的纪录。

就这般“天天热麻了”的天气,青年报专访气象学者、长期专注极端天气与气候变化研究的华东师范大学地理科学学院李超教授。李超详解记者“十问”,带来科普和深度阐释。

受访者供图

※ 连续高温既“意料之外”也在“意料之中” ※

一问:“今天我家自来水是热的,确认了几遍没拧错开关呀”“热到发烫”“你的空调还好吗?”“小黄:谁都别跟我抢,本月全勤奖必须是我的”“号外号外:9月的高温日快来了!”……网络上,不时有网友对热爆了的天气表示关注和调侃。长三角区域,这样的高温正常吗?我们此前有过预判吗?您有怎样的感知和体验?

李超:根据我国气象行业标准,日最高气温达到或者超过35℃即被认定为“高温日”。从上海完整的气象记录来看,高温日数和强度总体呈上升趋势。本世纪以来,年均高温日屡屡突破30天,而今年截至8月31日已达到45天,确实罕见,说明极端炎热的“基线”正在不断抬高。

我最突出的感受是,白天和夜晚都热得厉害,几乎要全天依赖空调,这也是大家调侃“空调是续命神器”的原因之一。但这不仅给城市电力系统要带来巨大压力,更让户外工作人群承受严峻考验,连续高温对身体健康危害非常大。

从科学上讲,这样的持续高温既有“意料之外”,也在“意料之中”。“意料之外”在于气候系统存在自然波动,个别年份会出现超出常规的极端情况;而“意料之中”则是全球变暖整体抬升了温度水平,使这样持续性极端高温事件越来越容易发生。

※ 副热带高压“硬控”还叠加城市热岛效应 ※

二问:今年上海一次次奔向破纪录,每天高温预警的时间也提得比较早。如果拉出上海10年甚至更长年份的高温数据线,会得出什么结论。相较于上海历年来的高温情况,今年的情况有哪些显著特点?放之于全国,上海的高温情况又处于何种位置?

李超:6月底就启动高温预警,8月连续多天发布橙色预警,截至8月31日,全市已出现45个高温日,持续性与密集度在历史上都非常突出。回顾最近十余年,2013年和2022年曾逼近50个高温日,显示高温基线正在不断抬升。

今年上海高温的特点大致可以概括为三点:一是预警启动更早、高温来得更快;二是热浪过程更“黏”,持续性强;三是白天和夜间都很热,形成全天候考验。从全国范围看,上海今夏多次登上“全国最热”榜,是高温最突出的热点区域之一。这既有气候自然波动带来的“意料之外”,也有全球变暖推高整体温度水平的“意料之中”。

论及近期上海高温的直接原因,主要在于副热带高压偏强并长期稳定在长江中下游,造成晴热少雨和显著下沉增温效应,将上海锁定在高温核心区。再叠加城市热岛效应,使得高温进一步加剧。

※ 或更频繁地遭遇持续高温并需警惕台风风险 ※

三问:从全球气候变暖的角度来看,上海此次的高温事件是否具有代表性?这是否意味着未来上海将面临更多的高温威胁?

李超:从全球气候变暖的角度看,上海今年的高温并非孤立事件,而是人类活动驱动下全球变暖的缩影。我们最近的一项研究表明,由温室气体排放造成的变暖“指纹”如今已在全球所有有人居住的地方被清晰检测到,包括像上海和长三角这样的小尺度区域。过去常认为,在局地尺度上自然气候波动大,会掩盖人为导致的强迫信号,难以分辨。但如今这种“指纹”已无处不在,说明变暖水平已经十分严重,并延伸到直接影响每个人日常生活的局地尺度。

这也意味着,未来上海乃至全国都将更频繁地遭遇持续性高温。高温不再只是偶发的“天气”事件,而是在全球变暖背景下难以回避的系统性风险,对城市运行、公共健康以及社会适应都构成严峻挑战。

四问:从感知和记忆来看,台风倒好像越来越少、越来越晚了,这是不是算是“好事”?

李超:从观测数据来看,全球台风数量整体有所下降,登陆我国的台风数量也有所减少。不过,数量下降并不意味着风险减弱,相反,更多科学证据表明,在更暖的海洋环境中,强台风的比例会上升,更容易带来极端降水、风暴潮等灾害。因此,我们不能因为台风数量下降而掉以轻心,台风风险非但没有降低,反而更需高度警惕强台风的威胁。

※ 同一套环流系统同时造成“南热北涝” ※

五问:当长三角持续遭遇高温的时候,北方却多暴雨洪水,这和老百姓的对地理气候的常有认知不太一样。从时间线、气候演变上,这正常吗?我们应该如何理解?

李超:表面上看,这似乎与老百姓的直觉相反,但在气候系统中,这其实是大尺度大气环流系统作用下的必然结果。背后的关键是副热带高压:当副高稳定盘踞在长江中下游时,会将这一带锁定在炎热少雨的范围内,带来持续高温;而在其北侧,偏南气流则不断把大量水汽输送到华北、东北,触发强降雨过程。换句话说,正是同一套环流系统,同时造成了长三角的极端高温和北方的暴雨洪水。

在全球变暖的背景下,这种“南方高温、北方暴雨”的格局可能会更趋于极端:一方面,变暖抬升整体温度水平,也会使副高更容易偏强、偏稳,从而导致南方高温更持久、更猛烈;另一方面,暖空气携带水汽的能力更强,在相同环流条件下更容易形成更强降雨。因此,未来“南热北涝”的对比性极端事件很可能会更频繁出现。

※ 正确看待“雨带北移”“胡焕庸线”“闰六月” ※

六问:“雨带北移”,这是不是也有科学道理?

李超:“雨带北移”是最近媒体上经常出现的讨论。实际上,我国夏季主雨带存在明显的年内移动规律:5~6月江淮梅雨,7~8月转至华北,之后继续北上至东北,这是自然的季节推进。同时,主雨带的位置也并非固定,而是存在年代际波动,有些时期偏南,另一些时期偏北。至于主雨带在全球变暖影响下是否发生了系统性移动,目前观测资料尚无法给出确切答案,还需要更长期的观测和研究。

我想,公众之所以比较多地讨论“雨带北移”,更多是因为近几年华北暴雨洪涝事件频发、影响巨大。但这其实更直接反映了降水强度的增强。在变暖背景下,大气含水量提升,在相同环流条件下更容易形成强降水,从而加剧北方极端洪涝风险。类似的还有“梅雨不霉”的发现:传统印象中江淮梅雨多为绵绵小雨,但近些年更多是中雨乃至强降雨,其背后原因同样与全球变暖带来的大气含水量增加密切相关。

七问:一条“胡焕庸线”揭示了区域的资源禀赋和发展差异。从现在的气候变化来看,这条线还成立吗?

李超:胡焕庸线揭示了我国东南湿润、西北干旱格局下的人口与经济差异,并因近百年来全球经济“向海发展”而被强化。进入21世纪,一方面,“一带一路”等国家战略推动内陆基础设施和产业布局完善,人口与经济活动向西部延展;另一方面,气候变化使西北地区出现一定的暖湿化,在国家“双碳”战略背景下,风光气候资源优势日益凸显,区域发展条件显著改善,使这条线的“硬分界”趋于弱化。从统计意义看,它依然是理解我国社会经济发展与气候格局演变的重要参照。

八问:“闰六月,很强大”,面对高温,也有网友这样说道。那么,闰六月到底意味着什么?

李超:闰六月意味着农历六月会出现两次,但这只是历法调整,不会改变地球公转轨道,也不会影响实际季节变化。今年出现的闰六月和持续极端高温只是时间上的巧合,与此波高温并无直接因果关系。

※ 全球气候变暖减缓的程度取决于各国减排的力度 ※

九问:现在的城市热岛效应到达什么水平,基于目前的种种,各界应该做哪些应对,特别是健康风险与脆弱群体是不是会更有挑战?

李超:由于热岛效应,城市白天地表温度常比郊区高1–3度,夜间可高出2–5度。在极端高温下,热岛与热浪叠加,使城区热暴露加剧,尤其夜间难以降温,使城区更容易出现“白天+夜间”复合型极端热浪。极端热暴露更容易引发心脑血管与呼吸系统疾病,对老年人、慢病患者、孕产妇、婴幼儿和户外劳动人群威胁最大。在应对上,应扩大城市绿地和水体、推广冷屋顶和通风廊道,加强热浪期间的电力和交通保障,卫生部门建立热健康急救和脆弱人群关怀机制等,以系统性措施降低热岛与热浪叠加带来的健康风险。

十问:当下,我们国家正在实施的“碳中和”和“碳达峰”双碳政策,正是要致力于解决全球气候变暖这种国际性难题。未来,是不是会有所改善,您还有什么研究和建议?

李超:我国正在实施的“碳达峰、碳中和”是应对全球气候变暖的关键举措。减排温室气体能够从源头上控制全球变暖趋势,是缓解日益加剧的极端高温等气候风险的根本手段。未来几十年,全球气候变暖减缓的程度取决于各国减排的力度。

从研究角度看,我认为,可以从三方面入手:一是提升科学预测能力,更准确地预测未来极端气候事件的发展趋势,为政策制定提供支撑;二是强化区域适应,尤其是长三角、华北等重点区域,要深入研究高温、强降雨等气候风险对城市运行、能源系统和公共健康的影响;三是完善风险管理,建立多部门联动的预警与应急体系,给予老年人、慢病患者、户外劳动者等脆弱群体更多保障。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 见习记者 王馨怡/图(除署名外)

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐