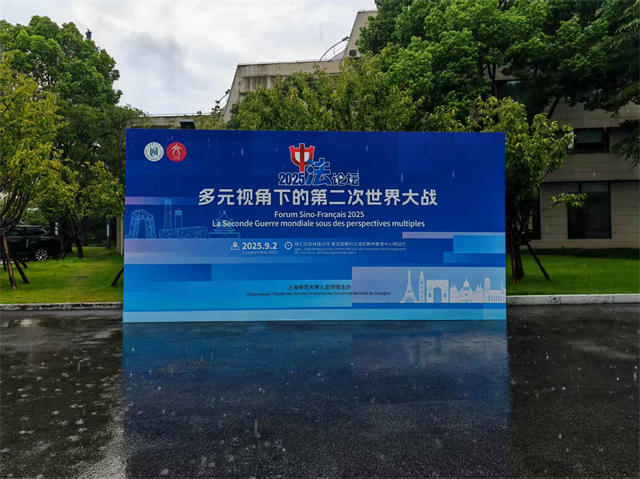

多元视角下的第二次世界大战,2025中法论坛在沪举行

青年报·青春上海记者 刘昕璐 实习生 殷嘉萃/文 刘昕璐/图

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日到来之际,由上海师范大学人文学院主办的“2025中法论坛:多元视角下的第二次世界大战”9月2日在上海师范大学举行。来自复旦大学、国防大学政治学院、上海社会科学院、华东师范大学、上海师范大学、上海海事大学、杭州师范大学以及中国驻里昂总领事馆、法国巴黎索邦大学、法国卡昂大学、法国社会科学高等研究学院的近40位中外学者共同出席了此次学术会议。本次论坛旨在以史为鉴,通过中法学者的深度对话,共同弘扬珍爱和平和正确的二战史观,为构建人类命运共同体贡献智慧。

※ 铭记历史弘扬正确二战史观 ※

第二次世界大战是一场史无前例的全球浩劫,深刻改变了世界面貌,也塑造了当代国际秩序的基础。中国人民在长达14年的艰苦抗战中,付出了巨大的民族牺牲,为世界反法西斯战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。与此同时,法国人民也通过抵抗运动,展现了不屈不挠的民族精神,并最终赢得了民族的解放与独立。如今,回顾这段历史,除了缅怀为人类独立、解放事业做出牺牲的先烈之外,更是为了从历史的镜鉴中汲取智慧,坚守和平共处的信念与责任。

本次论坛的一大亮点是其核心主题——“多元视角”。与会专家认为,历史书写并非单一叙事,而是由不同国家、民族和群体的记忆与理解共同构成的复杂图景。二战期间,中法两国虽然身处不同的战场,却都肩负着反抗侵略、争取自由的共同使命。然而,由于各自历史文化背景的差异,两国人民对这场战争的经历和理解也各有侧重。

论坛设立了包括弘扬正确二战史观、历史记忆与传播、法国抵抗运动、二战时期的中法关系等多个主题,与会学者就这些议题展开了深入探讨,通过跨国界、跨学科的对话,打破单一的历史叙事,共同构建一个更为全面、立体的二战历史图景。这种“多元视角”的交流方式,有助于加深彼此的理解,共同探寻历史的本质。

※ 不遗忘这名为难民提供庇护的英雄 ※

论坛不仅是一个学术交流平台,更是两国学者增进理解、巩固友谊的重要契机。上海师范大学致力于推动中法两国在教育、文化和学术领域的深入交流,希望通过本次论坛,进一步促进两国学术界的对话与合作,共同培养具有全球视野和责任感的青年一代。

上海抗战研究会会长、上海师范大学教授苏智良带来《中法合作:创造二战时期最出色的难民安全区——被遗忘的饶家驹和他的上海南市安全区》主旨视频报告。苏智良介绍,在二战硝烟弥漫的岁月里,一段由法国神父饶家驹在上海书写的人道主义传奇,至今仍闪耀着跨越国界的光辉。他详细讲述了被誉为“二战时期最出色的难民安全区”的南市难民区(又称“饶家驹区”)的历史,以及这位“被遗忘的英雄”如何挽救了约30万中国难民的生命。

饶家驹于1913年来到上海传教,并担任震旦大学的教授。在一次为学生提供掩护时,他失去了右臂,因此被称为“独臂神父”。饶家驹语言天赋极高,这为他后来建立安全区提供了重要条件。

淞沪会战爆发后,上海陷入战火,百万难民流离失所。就在此时,饶家驹挺身而出。他凭借卓越的语言能力和外交智慧,促成南市难民区于1937年11月9日正式成立。这个位于南市民国路(今人民路)与方浜路(今方浜中路)之间、不足一平方公里的区域,成为战争阴霾下的“生命绿洲”。

最多时,这里容纳了20万难民。饶家驹不仅组建了由中立外籍人士构成的监察委员会,还争取到支持,解决了供水、粮食和医疗等生存难题。他甚至远赴美国,获得罗斯福总统70万美元的慷慨捐助。更令人动容的是,他与中国各界力量——包括慈善组织、宗教团体、中共地下党员和国际机构通力合作,展现了战争年代罕见的国际协作与民间勇气。

苏智良教授在讲座中透露,许多当年参与救助的志士后来成为新中国的重要人物,更有一部分难民在饶家驹和中国共产党的合作安排下,前往苏北参加新四军,走上救国道路。

饶家驹1940年离开上海,战后继续在欧洲从事难民救助工作,直至1946年在柏林病逝。十余年前,中、法、德三国外交官共同为他重建墓地并立碑以志纪念。

这段历史不仅是中国人民抗战史和中法友谊的重要篇章,也为国际人道法提供了宝贵的实践先例。受其启发,在南京的德国人拉贝曾拟筹设南京国际安全区,并请求饶家驹提供帮助。南市安全区作为人类历史上最出色的难民安全区之一,创立了战时保护平民的范例,也为1949年《日内瓦第四公约》的订立奠定了实践基础。

如今,这段历史正在被重新发掘。苏智良教授呼吁,建立更多纪念设施、拍摄影视作品,甚至发起了一项为期两年的“寻找30万难民后人”活动。预计今年11月,将在法国举行饶家驹思想研讨会。他还希望,通过最新出版的《饶家驹:被遗忘的英雄》一书,唤起更多年轻一代对这段历史的记忆。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 实习生 殷嘉萃/文 刘昕璐/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐