五十年医路携手,中国援摩医生仁心仁术搭建“健康桥梁”

青年报·青春上海记者 顾金华

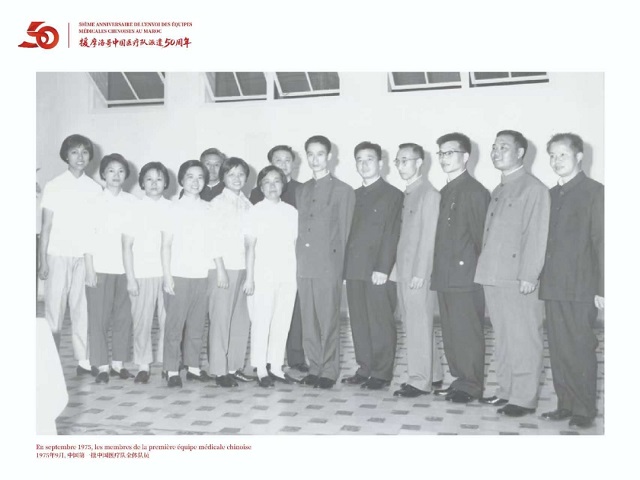

上海是中国最早参与援外医疗工作的省市之一,1975年9月,上海组建的第一支中国医疗队进驻塞达特省的哈桑二世医院,由此开启援摩洛哥医疗工作的历史。

50年来,一代又一代中国白衣天使远赴他乡、接续奉献,用精湛医术生动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神,在异国谱写大爱之歌。

那些忘不了的眼神

作为第1批援摩洛哥中国医疗队队长,上海交通大学医学院附属仁济医院的张柏根的经历是中外友好的生动见证。

时光拨回到1975年,34岁的张柏根作为上海首批援摩医疗队队长,带队来到塞达特开展医疗援助。首批出征的这支队伍一共12人,来自仁济医院、瑞金医院、新华医院等各大医院,既有学西医的,也有会针灸的,还有能说一口流利法语的。在当时出征的援摩医疗队中,这支队伍还创下了平均年龄最小、队长年龄最小的纪录他们还没来得及熟悉环境,就投入到白天门诊、晚上急诊全天无休的忙碌之中。无论是小毛病,还是大手术,甚至是护理,中国医生都冲在第一线。很多时候张柏根都要身兼数职,既是普外科医生,又要治疗骨科患者,还要协助妇产科医生手术。

有人曾问过张柏根,条件那么艰苦、工作那么繁重,是什么支撑你带领首批医疗队顺利完成援摩任务的?张柏根说,“是作为一身白衣的使命感,这种使命感来自于国家殷切的嘱托,也来自于患者期盼的眼神。”

50年来,张柏根至今难忘那位摩洛哥产妇的眼神。记得当时这位产妇在家分娩后,发现胎盘始终没出来,自己将脐带绕在大腿上,来到医院向中国医生求救。张医生看到了她那求生的眼神,责任感油然而生,这就是他不远万里来到这里的初心。最后,经过精心治疗,产妇康复出院。中国医生的口碑渐渐传播开来。

“回首在摩洛哥的无数日日夜夜,时隔50年,记忆虽有模糊,但那一双双期盼的眼睛,我始终无法忘怀。尽管两年时间,我的黑发已花白,但人生做出的每个选择都是有意义的,人生走过的每一步都是值得的。我希望,年轻的医者能从日复一日的诊室走出去,到困难的地方,去看一看那些期盼的眼神。以一身白衣、一颗红心,怀抱初心梦想,勇挑医者重任。”张柏根说。

在摩洛哥搭建“家的港湾”

作为第194批援摩洛哥中国医疗队总队部成员,上海市保健医疗中心医生范晓盛的援摩岁月里,有一份特殊的“成绩单”——推动“援摩医疗之根”塞达特分队新驻地从蓝图变为现实。这场历时一年多的驻地改造,不仅改善了队员生活,更让中摩友谊在一砖一瓦间愈发深厚。

2022年初,范晓盛刚抵达摩洛哥,便直奔塞达特分队。这里是1975年上海首批援摩医疗队的驻扎地,半个世纪来队员们接力坚守,可生活条件却依旧简陋:10名队员分住4个区域,共用卫生设施,女生宿舍与厨房仅隔一块薄木板,油烟和噪音日夜相伴。此前听闻摩方有建新驻地的计划,范晓盛在与当地卫生厅长交流时,悄悄埋下了推动项目落地的念头。

“不能等,得主动争取。”范晓盛多次与摩洛哥卫生部沟通,最终拿到正式书面答复:明确新驻地选址、经费、竣工时间,规财司司长更是承诺“让队员早日住上新家”。

选址定在哈桑二世医院护校旁的空地,可设计图却难符中国队员生活习惯。范晓盛联合分队长张建海,逐间征求队员意见,与摩方多轮协商调整布局:优化功能分区、扩大配电容量以装空调(当地建筑鲜有空调)。期间资金短缺、工期延误等问题接踵而至,他一次次联系卫生部司长协调,确保问题及时解决。

2023年3月,一座400平方米的三层小院拔地而起。10名队员终于集中居住,每人拥有独立卫生间、空调与洗衣机,楼层设公共交流区,一楼是厨房餐厅,二楼有学习室,前后院还能种花种菜。

为让这份成果成为中摩合作的见证,范晓盛牵头筹备启用仪式。他对接中国驻摩大使馆、摩卫生部等多方,张建海协调当地卫生部门,最终促成近百位嘉宾到场。4月28日,塞达特卫生厅厅长将系着五彩绸带的钥匙交给张建海,李昌林大使与摩卫生部秘书长共同种下象征友谊的桔树,大理石牌上的中阿文字铭记下这一时刻。

“新驻地是摩方对中国医疗队50年付出的认可。”范晓盛说,他期盼这能成为开端,让更多援摩队员拥有温暖的“家”,在异国他乡更有力量续写医者大爱。

守护新生之声

在摩洛哥哈姆纳省中心医院,一声声清脆的仪器提示音,正悄然改变着新生儿的命运。这声音,连接着中国医疗队的智慧与坚守,也承载着摩洛哥家庭对健康未来的期盼。它标志着一个守护“新生之声”的系统工程,正由中国医疗队与摩洛哥携手,从无到有,破土萌芽。

时间回溯至2024年初,一则关于马拉喀什首次开展“关注听力健康”流动医疗大篷车的新闻,引起了援摩医疗队本格里分队长刘峰的注意。这“首次”的报道,同样让总队长沙小苹陷入深思。单次活动覆盖面有限,但建立长期干预机制,能把筛查覆盖到全体新生儿。一个将中国“早筛早诊早干预”成功经验根植摩洛哥的构想由此产生。汇集众人之力,一份凝聚着东方智慧的方案跃然纸上。

然而,合作之路并非坦途。面对摩方“为何提前筛查?”“中国设备适用吗?”“专科医生不足怎么办?”等疑虑,中国医疗队以翔实的国际数据和中国辉煌成果为依据,给予了精准的应答。最终,信任的桥梁架起,摩方将项目纳入合作目录。2024年金秋,合作协议正式签署。首批采购的便携式听力筛查仪历时4个月自上海安然运抵摩洛哥。

在环境嘈杂的产科病房中如何排除干扰又成难题。中国医生匠心独运:一隅僻室,杂物清空,门窗加封,硬是辟出一方符合诊断标准的静谧天地。

更大的挑战在于人员培训。摩方医护面对陌生技术,面露难色。中方团队多管齐下:上海专家远程授课阐释原理与筛查价值;提供图文并茂的法语操作指南;录制细致入微的实操视频,手把手传递经验。3个月,4名摩洛哥护士,从零起步,蜕变为独当一面的骨干,数据录入精准如斯,流程标准严丝合缝。院长Sebbar Lamia女士由衷赞叹:“中国同仁的专业与执着,为我们点亮了新的曙光。”

2025年3月3日是“世界听力日”,一个意义非凡的项目启动。截至6月,278名新生儿接受了这份来自中摩合作的“生命初检”。出生36小时内74.5%的初筛通过率,竟与中国本土数据惊人吻合,印证了技术与流程的成熟可靠。更令人振奋的是体系的力量:筛查时间从流动义诊的不确定,提前至生命降临的48小时黄金期内,无一遗漏;“筛查—登记—转诊”闭环当日形成,信息高效流转;高危新生儿被纳入长期关爱视野。

这份合作的深意,早已超越技术本身。上海市卫生健康委副主任罗蒙看到了更深层的价值:这是信任的累积,是友谊的升华,是共同成长的生动实践,这正是中摩医疗合作跨越半个世纪、代代相传的缩影。他表示,上海顶尖医院的专家团队愿在助听器验配、人工耳蜗植入等深度干预领域提供支持,共同为孩子们构筑听见未来的坚实屏障。要让它成为非洲样本,推动纳入国家公共卫生优先事项,惠及更多人群。

五十年薪火相传

还有人,因为深深眷恋,回国了,又来了。东方医院的马良翰是一位援外医疗“老兵”,他7次援摩,将摩洛哥视为自己的第二故乡。他说:“作为一名中国医生,在异国他乡看到需要救治的病人,能竭尽所学帮助他们祛除病痛,挽救他们的生命,是一件非常有意义的事。小小银针,征服了当地民众,也成就了我职业生涯中的别样辉煌。”

在舍夫沙万穆罕默德五世医院,来自上海第二人民医院的彭雪峰同样如此。十年前,他满怀激情,在阿特拉斯山脉的风雨中守护生命;十年后,再次回到这里,虽然白发添了几许,但初心却更炽热。

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。时差、距离、语言,都无法冲淡中摩两国人民血浓于水的深情。

2023年9月8日深夜,摩洛哥马拉喀什大区遭遇了一场7.0级的强烈地震,这场突如其来的灾难牵动着中国医生的心。第194批援摩洛哥中国医疗队塞达特分队张建海、周珑、严以鸿等人来到了哈桑二世医院,毫不犹豫地卷起衣袖,每人完成了450ml献血。“中国好医生,我们会永远记住你们”……危难时刻,中国医疗队赢得了当地民众的称赞。

第196批援摩洛哥中国医疗队塞达特分队收到过一面锦旗,上面写着“至善至美,尽职尽责”8个大字,并附了一封感谢信,篇幅不长,但语言质朴,字里行间饱含着一位摩洛哥患者对中国医生的感恩和敬意。“这不仅是对我的认可,更是对中国援摩医疗队的肯定。”华山医院高堪达医生说。

16年前,Boujima先生因肩疾来塔扎分队所在的医院就诊。从此,他跟中国医生建立了深厚的友情,经常主动来医疗队提供力所能及的帮助,打扫修葺,整理菜地,邀请队员去他家聚会品尝美食……16年,8批医疗队,没有宏大的叙事,只有平日间温情的一举一动,Boujima先生用最质朴的方式诠释了“民心相通”的真谛。

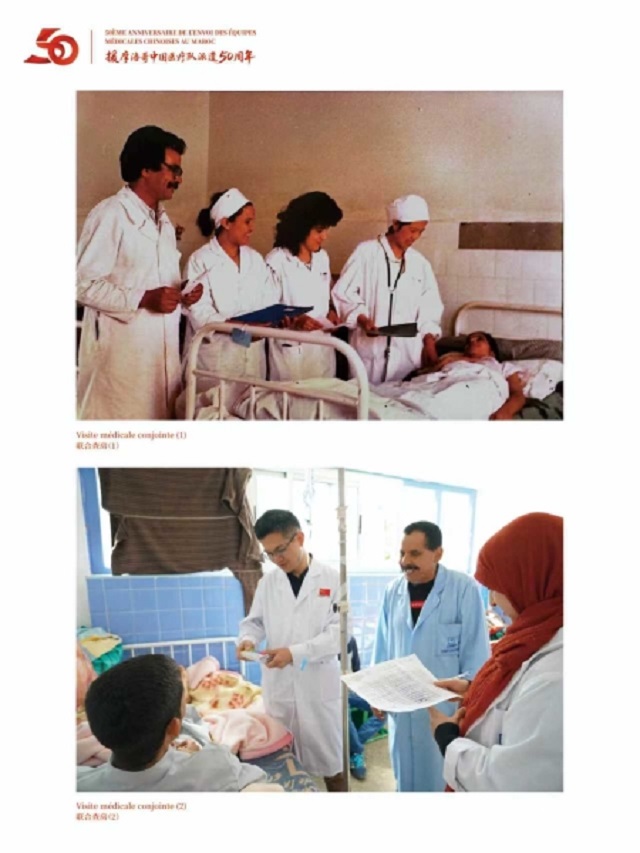

条件再艰苦,只要患者需要,中国医生就义无反顾。市五医院的程根祥是第83批援摩洛哥中国医疗队荷赛马分队队员。他回忆起20多年前的一次重大车祸,6名伤员皆四肢多发性骨折,其中二例胫腓骨骨折,粉碎并错位,还有一例髌骨粉碎性骨折。摩方医生都认为这些病人“必残”无疑。程医生利用自带的中国钢板螺钉和有记忆功能的聚髂器等内固定材料,施行骨折切开复位内固定,又做了该院首例人工髋关节置换术。时任院长哈那非赞叹:“中国医生具有不计报酬和不怕辛劳的美德。中国医生一直在帮助我们,带来实实在在的技术。”50年间,中国援外医疗队帮助当地医生提高医疗水平,留下一支支“带不走的医疗队”。

国虽有界,医者无疆,他们用仁心仁术书写大爱与担当。50多年来,上海共有197批、2025人次医务人员不畏艰苦、白衣执甲,薪火代代相传,用医术架起中摩友谊桥梁,为构建高水平中非命运共同体贡献出上海力量。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐