Z世代文化报告|“魔术少女”赵羽佳:目标,“骗过”魔术师

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频

不久前,生于2008年的赵羽佳从上海市马戏学校魔术班毕业,和小伙伴们一起加入上海杂技团,成为目前全国体制内最年轻的职业魔术师之一。这位“魔术少女”可谓出手不凡。今年7月,她代表中国参加了在意大利都林举行的世界魔术锦标赛,17岁的她也是这项世界最高规格模式赛事中最年轻的选手。赵羽佳说,她的目标就是“骗过魔术师”,因为连魔术师都相信了,观众自然也会相信,但这背后其实还有很多路要走,“别以为魔术只是吹口气、念个咒语,你知道魔术师有多努力。”

■ 别以为魔术只是念个咒语,你要知道魔术师有多拼

青年报·青春上海:谈谈你的成长经历吧。什么时候觉得魔术适合自己,要当一个职业的魔术师?

赵羽佳:我之前生活在南京,接受魔术的启蒙教育也是在那里。我最初对魔术的印象,都来自春晚里刘谦在台上表演的各种魔术,觉得魔术是很神奇的东西。之后跟着老师学了一段时间,才了解到魔术包含手法、道具等很多不同的内容,不只是像看刘谦表演时那样,感觉他好像没做什么,实际上背后要付出很多努力。后来我得知上海市马戏学校开设了魔术班,当时特别好奇,没想到魔术还能开班授课,就抱着试一试的心态报了名。因为之前在南京的老师那里学过一些小魔术,我就把这些魔术展示给招生老师看,很幸运地被录取了。之后我就到学校里学习,一共学了四年,直到现在进入上海杂技团。

我是12岁的时候正式开始学习魔术的,跟着南京的老师学了大概半年。后来在上海市马戏学校学了4年,这样就是4年半,我今年不过17岁,17年之中有四分之一的时间在学习魔术。我们家其实没人从事艺术类工作,但当时家里有个亲戚,是教戏剧的,主要教学生翻跟头、练基本功这类内容。我和魔术结缘,有一部分因素也是和这位亲戚有关。

其实最开始我对魔术的理解特别简单,觉得只要挥挥手、念个咒语,就能实现各种神奇的效果。直到真正开始学习,老师为了提起我的兴趣,会表演很多我完全看不懂的魔术,我一下子就被吸引住了。老师问我想不想学会这些,然后就教我一些非常基础的手法,那根本算不上完整的魔术。比如他先教我让硬币在手指间一个个转过去,再转回来,就像怪盗基德那样。还跟我说,等把这个练熟了,就能像他一样表演魔术了。等我真的练熟之后才明白,这只是一种基础手法,魔术效果的呈现,还需要通过错误引导、语言掩饰等方式来完成。所以我觉得,从这方面来看,魔术也有着很神奇的魅力。

青年报·青春上海:在学习魔术的过程中,你觉得最大的困难和挑战是什么?你是如何克服的?请举例说明。

赵羽佳:学习过程中确实有大大小小很多困难,不过最让我印象深刻的,应该是刚开始进行魔术流程编排的时候。我们到学校的第一年,主要都是练习单个的魔术手法,练熟之后老师会检查。可当要把这些单个手法融合起来,编排成一整套魔术表演流程时,就会遇到很多问题。比如有时候想着跟观众互动说话,手上的动作就忘了做;专注于手上动作的时候,又会忘记和观众交流。而且有时候猛然抬头,会发现老师正盯着我做秘密动作的手,一下子就心虚了。

好不容易在老师面前通过了,老师说可以试着给普通观众表演了。可面对普通观众,心态又完全不一样了。我记得当时学了一个近景扑克牌魔术,就去给学校的门卫叔叔们表演。他们特别好奇,围过来说“有魔术表演?我们来看看”。一群人围着我,我紧张得手都出汗了,总担心要是动作慢了,他们会指着我的手说“你在干什么”,心里特别慌。我觉得在魔术表演里,克服心理紧张特别重要。因为如果连你自己都不相信这个魔术很神奇,不相信效果是真实发生的,观众自然也不会相信。

■ 在“骗过魔术师”这件事上,我做得还不够

青年报·青春上海:最近你作为最年轻魔术师参加了在意大利都林举办的世界魔术锦标赛。这是世界顶级魔术赛事,谈谈见闻和感受吧。

赵羽佳:这次参赛让我学到了很多东西,首先是开阔了眼界。我看到了欧洲、韩国、日本、泰国等亚洲国家的魔术师表演,因为文化氛围和个人生活经历不同,他们的魔术风格也千差万别,非常有特色。尤其是欧洲的魔术。我发现欧洲的魔术更注重情感和情绪的表达,他们往往会通过魔术传递一种特定的感受。比如今年有位欧洲魔术师表演的纸飞机魔术,纸飞机能在空中随意飞行,只要他想,纸飞机就能落回他手上。这个魔术没有具体的故事剧情,却能让人感受到童年的童真,一下子想起自己小时候玩纸飞机的场景。还有一位法国女魔术师,表演的是“返老还童”,展现了一个女人从年老到怀孕,再回到童年的一生。这些都和我们常见的魔术、艺术形式完全不同。

其次,我还接触到了很多线下最新、最先进的魔术技术。魔术大会上有很多道具展,道具商会展示当下最前沿的魔术效果,这些都是平时没机会看到的。了解到这些最新效果后,感觉思路一下子被打开了,原来现在魔术已经能做到这种程度,打破了我之前的固有思维。比如我之前觉得有些魔术机关已经很先进了,可到了那里才发现,那些早就成了普遍技术,现在最先进的技术已经更新迭代了。

青年报·青春上海:你精心编排的参赛节目《音乐少女》有哪些特点和优势?你觉得自己和世界顶级魔术师相比,主要的差距还体现在哪里?请举例说明。

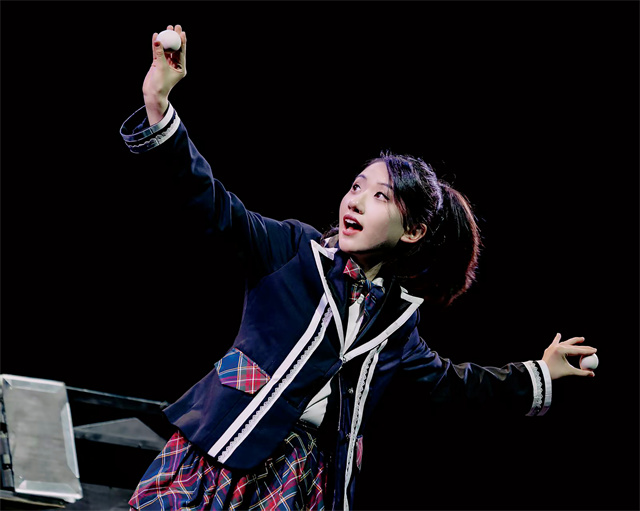

赵羽佳:首先,《音乐少女》这个节目有个特点,就是和音乐旋律的配合特别紧密。一方面是手上的魔术效果能精准卡在音乐节奏上,另一方面,我想通过魔术把“听觉”的旋律转化为“视觉”的呈现。平时观众听音乐,可能会在脑海里想象旋律流淌的方向、起伏的形态,我希望通过手上真实可见的魔术效果,让观众在视觉和听觉上产生共鸣,那种精准卡点的感觉会很过瘾,也能让他们更真切地感受到音乐的存在。

其次,我在节目里加入了钢琴元素,真的把一整台钢琴搬到了舞台上,这个效果特别好。灯光打下来的时候,台下观众看到舞台上的钢琴,都会发出“哇哦”的惊叹,这也是我觉得很有特色的地方。在流程的最后,我还变出了小提琴和大提琴,整体想呈现的是“一个人就能撑起一支交响乐队”的感觉,能演绎完整的乐曲,这就是我节目在特色、特点以及想要传递的核心内容方面的设计。

这次大会上,我也看了很多魔术大师的表演,对比之下,我觉得自己的魔术在两个方面还有欠缺。第一个是魔术效果的神奇度。大师们的魔术效果特别出人意料,就算看到效果发生,你拼命琢磨也想不出原理。比如你猜想那架纸飞机是用线操控的,可再仔细想,要是用线,纸飞机绕着他飞一圈后为什么不会被线缠住,还能继续转圈?他们的魔术就是有这种让人摸不着头脑的神奇效果。而我的魔术,目前大多还是运用传统的手彩技巧,像物品消失这类效果,对专业魔术师来说,很容易倒推出原理。在“骗过魔术师”这件事上,我做得还不够,还停留在比较基础的层面。虽然我也尝试设计了一些让人一时猜不透的细节,但数量太少、力度不够。大师们的魔术,全程看下来,从效果上都让人觉得“不可能做到”,而我的节目还达不到这种程度。

第二个差距是故事性里的情感传递。我这个节目的故事其实很清晰:一个学钢琴的少女,在练琴过程中遇到挫折,想要放弃,这时音乐精灵出现帮助她,让她重新找回对钢琴的热爱,继续坚持练琴。但对比世界大师的作品,他们的魔术不仅有故事,还能传递出强烈的情绪和情感,引发观众共鸣,甚至让观众产生思考。比如看到他们表现的悲伤、愤怒,观众会联想到自己类似的经历,有身临其境的感受。这也是我目前节目欠缺的,情感传递还不够充分。很多魔术师看完我的节目,都评价“很好看”“很喜欢”,但从他们给的建议里,我能明显感受到自己在情感传递方面还有很大提升空间。

■ 体制内团队分工协作的模式,让魔术师告别“单打独斗”

青年报·青春上海:你眼里的海派魔术是什么样的?作为新生代魔术师,你觉得自己的魔术和老一辈相比应该有哪些体现时代性的变化和突破?

赵羽佳:对我来说,海派魔术最大的特点就是“中西结合、融会贯通”的理念。它不像有些传统魔术那样刻板,而是能包容从西方以及其他地区传来的新鲜事物、新鲜理念,这也是我们在创作魔术时需要一直保持的观念。

现在我们做魔术,其实是在传统海派魔术的基础上“与时俱进”。当下最新的科技是什么?我们就去研究这些科技能不能用在魔术里,该怎么用。海派魔术最讲究的是魔术师使用当时那个时代最先进的技术,那么现在我们要延续海派魔术的理念,就要运用当今最先进的技术,结合观众当下最喜欢的元素,编排成新时代观众更愿意看的魔术流程。

青年报·青春上海:之前上海杂技团职业魔术师很少,这次你和伙伴们加入上海杂技团,成为所谓体制内的职业魔术师。你觉得这种体制对一个魔术师的成长,意义在哪里?

赵羽佳:这次我们上海市马戏学校魔术班的六个毕业生一起加入杂技团,然后,我们也和团里的前辈魔术师刘明亚老师有很多交流。我觉得这种团队合作、分工协作的模式,对魔术师来说特别好。以前很多魔术师是“单打独斗”,所有事都要自己扛:自己构思节目、剪辑音乐、制作道具,甚至表演时还要自己调控灯光。但现在在上海杂技团,我们就像“一家人”,可以分工分担。

比如这次我准备比赛节目时,同学会帮我一起做道具,让我有更多时间练习、熟悉流程;老师也会给我很多建议和帮助,让我能更专心地打磨节目——比如怎么把故事讲得更清楚,某个技术是不是不够好、要不要替换。这时候我不用再为“道具没做好影响排练”“既要考虑技术又要兼顾其他细节”而烦心。所以我觉得这种团队模式对魔术师的成长特别有利。而且现在市面上很多魔术师,尤其是欧洲的魔术师,都有自己的小团体,大家分工合作、互帮互助。人多不仅力量大,还能碰撞出更多新想法——你给我一个灵感,我给你一个新思路,很容易迸发出创新的火花,这真的特别好。

青年报·青春上海:你还年轻,今后还有哪些深造提升的计划?包括对魔术艺术的推广,你还有哪些看法?

赵羽佳:我对未来的规划有很多,现在我觉得自己见识的东西、学到的知识还不够多。以后我不会只关注魔术表演,还会去看更多其他艺术形式的作品,比如音乐剧、话剧、脱口秀,甚至小品。这些都能给我带来启发,因为艺术是相通的——现在很多魔术也会和戏剧融合,和故事结合,其他艺术形式里的表达技巧,说不定就能用到魔术里。

我还会去了解现在年轻人喜欢的东西,比如沉浸式体验、密室逃脱、剧本杀这些。为什么观众会喜欢这些?弄明白之后,把这些元素融入我的节目,观众肯定会更感兴趣、更愿意来看。一个好的魔术节目,既要有趣味性,又要有足够的神奇度,这些都需要我多看书、多看表演,不断学习积累。这也是我未来的规划方向:通过多方面学习,让我的节目更神奇、更有深度,再上一个台阶。

青年报·青春上海:在学业方面,你现在年纪还小,会不会考虑继续升学深造?

赵羽佳:我有考虑考大学,因为我今年17岁,按正常升学节奏,明年就是考大学的年纪,所以有这个想法。如果能考上和现在专业相关的,当然最好。比如表演系、导演系,这些专业对我以后编排魔术节目会有很大帮助。但也知道,艺考生都在往这些专业努力,竞争肯定很激烈。如果考不上相关专业,只是为了拿文凭选其他专业,我觉得也没关系。不管选什么专业,都是接触新的知识,对我来说都会有帮助,因为这些都是我之前没了解过的领域。

■ 对于职业魔术师而言,网络魔术揭秘视频是焦虑也是动力

青年报·青春上海:近年来,在社交媒体平台上,有不少博主会发布魔术揭秘视频。这种揭秘,对你们职业魔术师有影响吗?

赵羽佳:从一开始学魔术,我就有一个观念:魔术的核心是“秘密”,不应该被随意揭秘。所以网上那些揭秘视频的评论区里,也能看到很多人反对揭秘,这确实是个现实问题。因为这些揭秘视频,观众知道了很多魔术的原理,我们在表演时,有些手法就不能用了——有时候刚做个动作,观众就会说“我在视频里看过,就是这么回事”。

不过这种现象也有好有坏。坏处很明显,揭秘会让观众看魔术时少了“神奇感”。他们可能不再是带着“欣赏”的心态看表演,而是抱着“我要找出揭秘点”的想法,总想着怎么破解魔术。但好处是,观众的眼界提高了——那些被揭秘的魔术手法,他们已经熟悉了,这就逼着我们魔术师必须进步:既然你知道这个原理,那我就在这个基础上升级,要么不用这个手法,要么增加一层逻辑,想办法继续“骗过”观众。这对魔术师来说,是一种压力,也是推着我们前进的动力。毕竟我们没办法完全杜绝揭秘,观众的好奇心本身也是客观存在的。

所以我觉得,面对这种情况,魔术师能做的就是把自己的节目做好,核心就一件事:怎么“骗过”观众,怎么让魔术效果更神奇。我的目标是“能骗过其他魔术师”——如果连专业魔术师都能骗过,那普通观众肯定也会被吸引。而且你会发现,就算有这么多揭秘视频,那些世界顶级魔术师,他们的表演几乎没受影响,因为他们的魔术原理,观众根本猜不到。

青年报·青春上海:你说你的目标是“骗过魔术师”,但魔术师要创新“骗术”,其实挺难的吧?

赵羽佳:对,确实很难。一方面,要在技术上创新,用别人没做过的手法——只有技术足够新,知道的人少,用到节目里才有可能“骗过”观众。但就算技术新,如果表演时某个细节没处理好,还是会暴露。而且还有个矛盾点:我想“骗过”观众,怎么能确定我设计的方案一定能成功呢?毕竟这个方案是我想出来的,既然我能想到,观众说不定也能通过蛛丝马迹猜到。所以在创新过程中,肯定会遇到很多困难。

比如这次我编排流程时,想设计一个“物品凭空出现”的效果,这个效果本身很神奇,但实际上做的时候,总会留下轨迹或痕迹。只要观众看到这些痕迹,哪怕他们不知道具体原理,也会觉得“我知道这里有问题”,等于没“骗过”他们。这真的是个很难解决的问题,但所有魔术师都在努力克服,这也是我们一直在攻克的核心难题。魔术师的技法在提高,观众的审美也在提高,而我要做的就是不断与他们“较劲”。这也是魔术师这个职业最吸引我的地方。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐