2025上海城市空间艺术季开幕,复兴岛化身“量子城市”试验场

青年报·青春上海见习记者 王馨怡/文 记者 郭容/图、视频

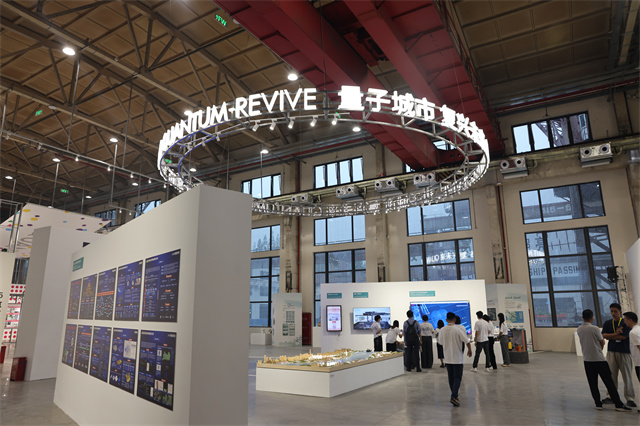

9月30日上午,2025上海城市空间艺术季正式启幕,主展区杨浦区复兴岛船台公园于当天下午向公众开放。本届艺术季以“量子城市 复兴未来”为主题,通过科技、艺术与空间的深度融合,探索“AI+空间治理”的新范式。从工业塔吊的艺术重生,到AI驱动的虚拟街区体验,智能感知终端与前沿艺术装置共同构建起一个面向未来的城市空间实验场。本届艺术季设置了徐汇滨江科创街区、浦东张江“集艺术空间”等16个分展区,既回应青年创新创业与市民休闲需求,又从不同角度展现空间艺术在城市发展中的创新实践成果。活动将持续至12月13日。

※ 工业遗存在艺术中重生 ※

船台公园保留的中华船厂巨型塔吊、超大尺度的造船船台以及黄浦江边开阔的高桩码头等工业遗迹与周围自然环境景观相互呼应。据杨浦区规划和自然资源局副局长成元一介绍,本次艺术季的规划结合了复兴岛的存量工业遗存,部分艺术装置可转化为可持续利用的空间设施,在艺术季结束后将继续保留。

在采访中,知名数字媒体艺术家王之纲向记者透露,他的作品《重生》预计将于10月5日正式亮相。这件作品以船台公园工业建筑遗产为造型基础,借塔吊钢结构为载体,通过动态光影与多媒体技术实现科技与空间的深度融合——依托灯带勾勒轮廓,与网幕间流动的数字光影交织碰撞,让重型机械在光影流转中完成“振翅欲飞”的重生蜕变。“我们保留工业肌理的同时,用LED灯条勾勒出大鸟的形态,将一个丧失功能性的大型工业装置重新激活,串联起不同时代人的故事。”王之纲表示。

此外,艺术家汪天鑫的《复兴:更迭的浪潮》通过科技语言将不可见的“概率云”转化为可感知的光影与声场波动;李兴钢院士的胜景几何研究中心取景复兴岛夕阳创作在地艺术装置《浮望阁》。这些作品结合灯光、数字影像、AI等多媒介手段,营造出极具超现实氛围和赛博朋克气质的艺术现场。

※ 沉浸式体验激活“量子空间” ※

复兴岛的室内展区——A馆复兴云厅、B馆复兴艺廊、C馆复兴实验场将成为艺术与城市更新的交汇点,通过艺术与科技的融合,为公众带来兼具沉浸感与互动性的嘉年华体验。

在室内展区A馆复兴云厅,记者现场体验了清华大学建筑学院城市人因实验室打造的“量子里弄”项目——通过键盘操纵屏幕上的机器人在高保真数字场景中沉浸式行走,部分区域还支持场景切换对比,同一片区域可以在儿童活动场、小花园、停车场之间切换。观众还能自选区域留言献策,实现了方案比对与公众意见的同步收集,也为业主和设计方搭建沟通桥梁。

制作团队成员刘倚帆告诉记者,团队内大多数是90后和00后,“制作时我们考虑到了搭建沟通桥梁、沉浸式对比设计方案等痛点。”这正是“AI+空间治理”的生动实践——让市民在体验中决策,在观察中决策,在设计中体验、在体验中设计。“量子园林”则依托生成式人工智能,让每个人都能基于空间体验挑选自己喜欢的设计方案;“量子画廊”通过行为数据收集,联动实时决策呈现。每位观众根据体验时长与行为不同,最后还能生成一张独属于自己的性格画像便条,制作团队透露“比MBTI类型更多样”,也为体验留下了独特有趣的纪念品。

在“设计未来”展区,梅洪元院士及哈尔滨工业大学太空建筑研究团队展出《基于熔岩管环境的驻人月球科研站建筑系统设计》,将人类对太空居住的探索带到公众面前;刘汉龙院士的《低碳发展新路径-生物建造》呈现可持续建筑的未来可能。“情境建造”展区则汇聚了来自清华大学、同济大学、慕尼黑工业大学等世界名校的数字设计与建造成果,邀请观众主动参与并融入创作。

复兴岛是黄浦江上唯一的江心岛,总面积约1.3平方公里。在“量子城市”框架下,主展区已先行部署500个智能感知终端、空间计算机及边缘智算设备,为区域装上“智慧大脑”,让数据驱动的精细管理贯穿始终,为全球城市提供可复制、可推广的“AI+空间治理”实践范式。

据悉,岛上约30万平方米工业厂房将被改造为低成本创新创业空间,以艺术为触媒,逐步吸引年轻创新创业人才聚集。本届空间艺术季期间,夜间艺术作品还将与第二届上海国际光影节杨浦分会场实现联动,通过灯光艺术、影像装置与二次元IP的跨界融合,共创“艺术夜游”体验,为市民带来一场跨越时空、融合经典与潮流的沉浸式艺术盛宴。

青年报·青春上海见习记者 王馨怡/文 记者 郭容/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐