校馆弦歌|青云之志,百年回响

1922年10月23日,由中国共产党主导创办并实际领导的第一所正规大学——上海大学成立。漫步上海大学宝山校区,距校门不远处有两座红砖建筑静静矗立,名曰“青云楼”和“西摩楼”,这是上海大学新校史馆。

上海大学西摩楼。

青年报·青春上海记者 刘晶晶文 受访者/图

上海大学档案馆副研究馆员纪慧梅告诉记者,展馆不仅陈列着记录学校峥嵘岁月的档案文献,更藏着一代代上大人接续传承的红色基因。那些泛黄的手稿、古旧的物件、承载记忆的影像,串联起一段与国家命运同频共振的家国情怀和人文精神。

青云楼建于2022年,根据1922年10月23日上海大学初创时位于闸北青岛路(后更名为青云路)的青云里校舍的设计图纸和历史照片仿建,展示以1922—1927年上海大学的红色基因为核心,全面展现中国共产党在上海大学的早期教育探索与革命精神。西摩楼同样建于2022年,根据1924年2月上海大学迁至西摩路132号的校舍的设计图纸和历史照片仿建,展示上海大学自1958年以来的发展历程和成就。

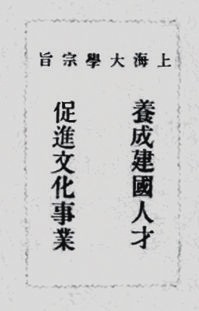

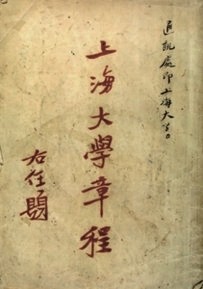

在青云楼的“青云发轫”展区,陈列着一份珍贵的展品。展品内容是《上海大学章程》的封面及办学宗旨页。这份展品的背后关联着一位重要的历史人物——邓中夏,他是推动上海大学建设发展的奠基人。

彼时的上海大学是中国共产党主导创办的第一所正规大学,李大钊、陈独秀等悉心关怀,于右任、邓中夏、瞿秋白、蔡和森、任弼时、张太雷、恽代英、邵力子、陈望道、田汉等贤达汇聚上大。

上海大学青云楼。

1923年春,李大钊向时任上海大学校长的于右任推荐了邓中夏、瞿秋白等共产党人到上海大学任职任教。邓中夏于同年4月来到上海大学,担任总务长一职。当月24日,《民国日报》刊登《上海大学教职员会议》,决议由邓中夏、陈德徵、洪野三人办理扩充学校章程事宜。

1923年7月,邓中夏出任中共上海地方兼区执行委员会委员长,在划分党小组时按党员居住地编入上海大学组;同年8月8日,邓中夏当选上海大学最高决策机构评议会评议员;同年12月5日,由邓中夏撰写的《上海大学章程》经学校最高决策机构评议会通过,明确提出上海大学的办学宗旨为“养成建国人才,促进文化事业”,章程封面由校长于右任题签。这份章程在反帝反封建的历史浪潮中诞生,凝聚着邓中夏为国育才的办学理念和进步思想,是他投身教育和革命事业的一个缩影。

在邓中夏、瞿秋白和一大批共产党人的努力下,上海大学的办学宗旨得以贯彻,为国家培养了王稼祥、杨尚昆、李硕勋、丁玲、戴望舒等大批英才。这些历史通过校史馆予以展现和留存,成为上海大学红色基因的精神密码。

● 老师谈 ●

争当栋梁

校史馆不仅是一座“陈列过去的博物馆”,更是一本“照亮未来的教科书”。上海大学档案馆副研究馆员纪慧梅表示,上海大学自20世纪20年代起初露峥嵘,历经百年风雨,始终与国家和民族的命运同频共振。今天的上海大学,以“养成强国济世人才,促进社会文明进步”为使命,百年初心历久弥坚。

上海大学办学宗旨。

“在历史留下的只言片语和过往印记里,我们努力拼凑着当时的画面;在古今观照下,我们不懈追寻着先辈的足迹。”她表示,今天的上大人,继承和发扬上海大学的光荣革命传统,秉承“自强不息,道济天下”的校训,始终心系国家、民族大业,争做担当民族复兴大任的时代栋梁。

● 学子说 ●

播撒种子

对于上海大学校训“自强不息,道济天下”,当代学子心中有着鲜活的注解。“每当站在那些泛黄的照片和史料前,我便完成了一次次从旁观到融入的转变。”上海大学文化遗产与信息管理学院档案学专业研究生张子桐是校史馆的讲解员,她告诉记者,在描述学校在革命浪潮中破浪前行的篇章时,她心中激荡的是与前辈们同频共振的家国豪情,在讲述老校长钱伟长先生掷地有声的话语时,感觉自己也拥有了将个人专业融入国家建设的干劲。

《上海大学章程》

“每一次讲解的尾声,当我目送参观者带着思索的神情或感动的目光离去时,我便知道,又一颗精神的种子已被播下。”她表示,校史故事不是封存在档案里的文本,而是一代代人用青春、汗水与智慧共同书写的、依然在跳动的生命律动。能成为一个传递者,她感到自己何其有幸。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐