人生三万天,从容安自我

李泉龙与王帅。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

闯入这个黑白交织的世界,怕生的猫一溜烟就没了踪影。目光所及,它刚才蜷缩的地方,竟是艺术家王帅随手搭建的一米见方工作区。地上的颜料罐和画笔镌刻着时光的痕迹,画架上未完成的作品静静诉说,勾勒出她坐在露营椅上创作的身影。仅一步之遥的厨房门口,常常上演这样的场景:王帅将新作铺展在地,等待晾干,男友李泉龙端着刚烹饪好的饭菜走出,呼唤她收拾出用餐的空间。同为艺术家的他们,在同一个屋檐下认真生活,又在各自的艺术世界里独自徜徉。

// 跳脱黑白 //

给生活最热烈的回应

厨房门口的墙壁上,一张写于2022年11月的纸条格外醒目——“0点前睡觉”。随意的用纸,潇洒的笔触,却自成一件艺术品。在两位艺术家的居所里,色彩、创意与观念如潮水翻涌,最平凡的物件也仿佛被赋予了艺术生命。这张自我督促的纸条,透露出他们积极生活的可爱面貌——不是人们印象中追逐黑夜灵感的艺术家,而是真切地拥抱每一天的普通人。

“每一个意外,甚至生活中的争吵,我都希望是热烈的、激昂的,这才是活生生的人生。我一直习惯于过山车般的跌宕生活。”这种彻底的鲜活,让王帅从极端的黑白创作转向了大红大绿的色彩表达。今年8月,王帅写下的文字仿佛在为她正在LUMINA星扬西岸中心举办的个展梳理思绪,也解释了为何她的新作告别了一贯的黑白两色。

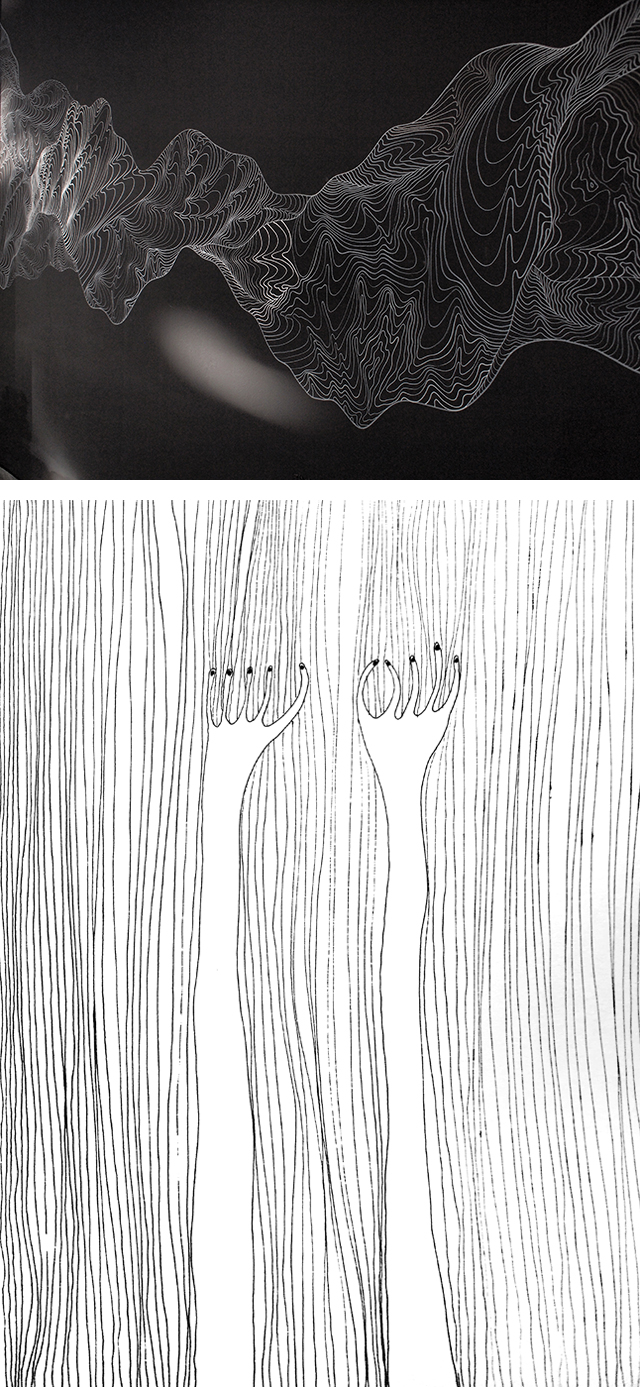

“三万线”系列。

客厅墙上悬挂的大幅黑白作品,来自王帅的代表作“三万线”系列。黑色线条在白色画布上恣意游走,曲线交错间形成难以言喻的韵律,最终堆叠出似花似叶的意象。当然,也有些笔触连艺术家自己也说不出像什么,它们纯粹源于无意识的一念之间。若一条线代表一天,“三万线”象征的三万天约等于人的一生。这个系列是对生命历程的“非线性”诠释——“一条线和同一场命运,时而曲折时而平坦,每一天都是崭新的,每一条线都是可塑的,亦长亦短”。将之与王帅的人生轨迹对照,一切都变得有迹可循。

名字中的“帅”字承载着母亲对男孩的期待,她从小深知这一点。开理发店、卖红酒、卖二手房、在开封经济广播电台担任播音主持、做摄影师、经营装修公司……细细数来,王帅尝试过十多种不同的职业。这些经历不能被轻描淡写地称为“体验”,而是她全力以赴突破自我的证明:“我骨子里渴望生长,像藤蔓植物,或许不起眼,却在楼宇间塑造独特形态,慢慢强大,直到有一天能为身边的花草遮风挡雨。”

“野花”是她最新个展的彩色系列,布展前暂时安置在楼上的工作间。王帅的猫躲在一门之隔的储藏室里,安逸地陷在旧作之中。欣赏王帅的画作,如同窥视她的过往:“保守的黑白色调是我真实的过去,但现在我觉得不够过瘾,想要尽情表达内心。”这一幅幅“野花”色彩炽烈,特别是在黑白线条的对比下,让人心里仿佛有铙钹轰鸣。

// 以身为画 //

疼痛与绽放的生命笔记

王帅并非观念先行的创作者。“我画身体的感受、肺部的呼吸、乳腺的增生,甚至能感知到它们的流动、细胞的分裂,它们的友好与仇视。”创作“野花”系列时,她体会着如此细腻的感知。每一次提笔,都是对身体状况和生活境遇的直观“照搬”,待作品完成,才会复盘思考,建立理性的框架。

“野花”系列。

“小时候患过严重的支气管炎,体弱多病,身体的疼痛感激发出创作欲望。”王帅说,自己并不是通过绘画来“疗愈”,而是将身体细胞图像化。当医生告诉她,支气管扩张与肺部直接相关,肺像极了一棵树。刹那间,她对人生有了具象的解读,“我的人生也是一棵树,创作时表达的正是生命的细微感受,有时候就像虫子吃了一片树叶。”

王帅仍记得童年时移植的梨树和石榴树。那棵石榴树在她八岁时移活,至今仍在河南开封老家的院子里生长。前些天,朋友问她“你是什么主义”,凭着幻想中的生命之树,她脱口而出:“自然主义!”

遵从内心,就是她的“自然主义”。王帅曾因腰椎病导致半身瘫痪。卧床休养的半年里,朋友推荐她看了弗里达的传记电影。受其影响,她决心等身体恢复就尝试绘画:“突然画画,是我直接的决定,是毫无遮掩的原生表达。”

因未受过绘画训练,她没有急于购置专业工具,而是买了一本速写本,凭一支水笔开始作画,“就像平时写字一样”。从2015到2018年,她创作了4000多幅作品,后来被总结为“视觉日记”。翻开这些画册,时而寥寥数笔,时而用拾得的落叶、树枝和花瓣填色,偶尔又呈现出压抑的具象线条。“那时我在开装修公司,随身带着本子,用来消磨等待客户的时间。”她回忆道。其间,家中的变故更让速写本成为她的精神自留地。“十年沉淀后,我觉得生命活在每一个当下,‘三万线’是我独立精神线条的集合。”从这些厚积薄发的艺术力量中,人们看到了王帅不拒绝任何生命体验的意志,以及对生命的全然接纳。

“野花”系列。

“艺术家是提出问题的人,有了问题才能引发思考。”无疑,王帅的作品是一种成长,不断更新自我,发现更多可能。当作品充盈整个起居空间,回顾过往成为无法回避的事——面对作品,就是直击自己的人生。

// 理性的叩问 //

在思考中寻找安放

客厅里王帅的作品中,穿插着不同风格的艺术装置——几把小椅子的装置是李泉龙的“White Chair”系列。它提出的问题类似“认识你自己”的箴言,关乎一个人内心的价值取向。李泉龙坦言,为“White Chair”取名“安放我”费了不少心思。回顾该系列所有作品,他自问:创作这些椅子的动力是什么?“我希望每个个体都有时刻觉察、追问自我的意识。这不只关乎人生的自洽。我相信向内求索的力量。尽管每个人各不相同,都有独属于自己的特征,但所有人也有相同的部分,那些藏在我们身体里看不见摸不着、直抵本源的东西,终其一生我们都在向它靠近。”

这些小巧的椅子色彩各异,却共同诠释着“白色”。李泉龙解释:“白色是集大成的颜色,各种光汇聚成白光,不同椅子的色彩体现个体独特的品质。”椅子甚至做了性别区分,李泉龙以此强调独处与相处、个体与群体的生命体验。“亲密关系、上下级、同事、朋友等人际关系,表面上有主次轻重之分,但实际上每个个体都是同等的,不同的只是价值感。”他说。

李泉龙的装置作品。

多年前,李泉龙与朋友们在山谷经营酿酒生意。露台的桌子配着几把精致的白色椅子,只有一把木椅是他自带的。“有一天我坐在那里,看着这个场景仿佛共情了这把木椅——那些白椅子如此洋气,它为何不能成为其中一员?”李泉龙说,椅子为人们安排座次,它是社会角色的象征。椅子的存在引发我们对自身在空间中位置的感知,对自我边界的思考。

“王帅的创作偏重感性,活在情绪里。我观察世界时虽然感性,但最终以理性为主导,创作过程中也会修正和优化观念。”李泉龙的创意来源于观察后的问题意识。在一次园区驻留艺术项目中,驻留艺术家被规定在黑色椅子上作画。有个艺术家画了个富翁形象,寓意“坐”个有钱人。看到这般调侃,李泉龙顺势画了“抱大腿”的图样。这个原本指向人际关系的创意,引发了他更深的思考:这种关系不一定存在于人与人之间,个体在时代洪流里会本能地顺势而为。从这个观点切入,他开始反思:“如果脱离可依附的东西,人们是否仍有自己的立足之地?”

在李泉龙的创作室里,一幅幅“抱大腿”系列绘画营造着独特的视觉体验。交织的大腿形象与醒目色彩碰撞,仿佛提醒着自己要保持思考。“绘画、装置、雕塑,种种艺术形式都是我对世界的自然反应,创作是有感而发的。当我观察到一些容易被忽略的点,就需要提出来,这可能是让生活不无聊的方式。”

有趣的是,王帅和李泉龙的感性与理性反差不仅体现在创作上——两人生活中的行事风格又反其道而行,时刻保持着互补状态。日与夜、陪伴与独处,这对热衷于观照自我、体察世界的艺术家情侣,总有一团热烈的灵感火焰等待他们点燃。

青年报记者 丁文佳/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐