王仁湘:通过考古,触摸中华文明生生不息的脉搏

参观者在三星堆博物馆新馆展厅内观看展出的黄金面具。新华社 图

青年报记者 唐骋华

从饮食考古的趣味细节,到三星堆文明的隐秘往事,从寻常的锅碗瓢盆、一饭一蔬,到恢宏的祭祀重器、信仰图腾,著名考古学家、历史学家王仁湘先生用数十年研究,为我们打开了这扇通往过去的奇妙之门。我们也由此认识到,考古学并非冰冷的发掘与鉴定,它是一场与历史的对话,让我们真切地触摸到中华文明生生不息的脉搏。

从普通餐具到国之重器

青年报:您是如何进入饮食考古这个领域的?

王仁湘:我研究古代饮食文化,其实是一个水到渠成的过程。20世纪80年代,我参加了仰韶文化遗址的发掘工作,接触到了大量陶器,其中很多就是先民的炊具或者餐具。比如河南郑州附近的仰韶文化遗址里出土了许多件鏊,也叫铛,它是平面的,下面有三条腿,上面可以烙饼。过去我们认为饼食、面食起源较晚,鏊的发现说明煎饼有5000年左右的历史。同时,还不断地有筷子、勺子、叉子等食具出土,后来还发现了食物遗存。我产生了浓厚的兴趣,逐渐进入饮食考古领域。刚开始研究古人进食的工具,后来扩展到食物、烹调方法、进食的礼俗等,对“民以食为天”这句古训有了越来越深刻的理解。

青年报:从考古成果来看,华夏先民最早掌握的烹饪技术是什么?

王仁湘:应该是烤。在没有陶器的时候,先民会把食物直接放在火上去烤。这个方法比较原始,但是味道确实不错。所以现在人们还是很喜欢吃烧烤,比方说烤羊肉串、烤乳猪、烤全羊、烤乳鸽,烤的味道就是比较特别。说到烤的证据,我们在新石器时代的遗址中出土了一些陶烤箅,它被做成齿状,上面可以放鱼、肉烧烤。青海的喇家遗址里还发现过一座烤炉,它是用一块薄石板做成的,下面烧火,上面放食物烤。这是我国发现的最早的一座烤炉,说明先民早就掌握了烧烤技术。

西汉铜分格鼎。现藏于南京博物院。

青年报:等陶器发明出来,煮就比较普遍了吧?

王仁湘:对,华夏先民就用陶釜来煮东西了,大约从距今1万年前的新石器时代就开始了。我们在江西万年仙人洞的新石器遗址里就发现过陶釜,当然它做得比较简单,下面是圆底,可以直接放到火塘里煮。这被认为是中国迄今为止发现的最早的炊具实物之一。不要小看这样一个站都站不稳的陶釜啊,后来人们用三块石头当作脚,把它支起来,慢慢发展成了鼎。新石器时代,鼎在黄河、长江中下游地区已经非常流行了,一开始是陶鼎,后来是青铜鼎,不光直接用于炊煮食物,还用于盛放食物。到商周时期,鼎作为礼仪的重器,成为我们说的“国之重器”。河南安阳殷墟出土的后母戊鼎高133厘米,重达872公斤,是国家政权的象征。还有象征最高权力的“天子九鼎”,周天子使用九鼎,按规制排列,称为列鼎,以此彰显周天子作为天下共主的身份和地位。

青年报:根据您的研究,鼎还和火锅有关系?

王仁湘:西周的鼎有好些种类,有的很大,是祭祀时用的,是国之重器。也有比较小的,是平时用的炊具、餐具。有一种不大的鼎,高度十多厘米,下面做成空的,可以烧火,上面一层就可以涮肉、煮肉了。西汉时出土过一种青铜器具,叫染炉或染杯,“染”就是“涮”的意思,那就是当时的火锅了。

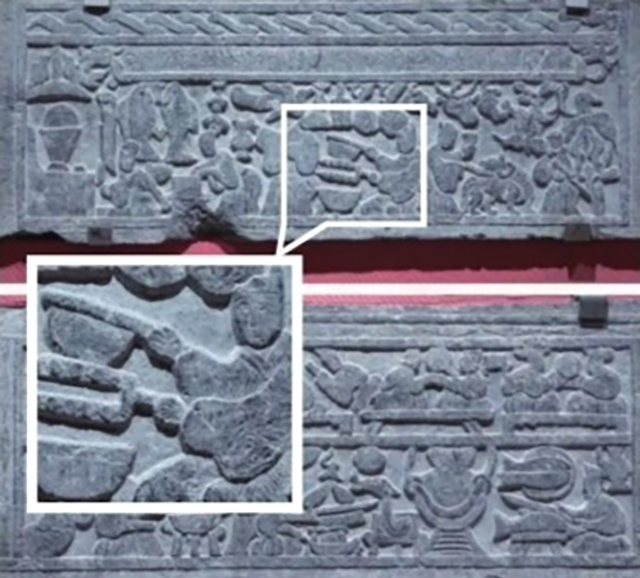

北京房山琉璃河遗址出土的作册奂青铜器组合。

青年报:您说过,从烹饪方式中我们也能看到中华文化的独特性,这怎么理解?

王仁湘:这是通过跟西方饮食文化比较得出的。煮、烤、煎大家都有,但是西方很少用蒸,这是一个重要的区别。那么华夏先民用什么器具蒸呢?甑。甑是下面一个釜,用来盛水,釜上面放一个箅子,水烧开后,通过蒸汽把箅子上的食物蒸熟。在北方黄河流域的仰韶文化遗址和南方的崧泽文化遗址中都出土过甑,说明甑有5000年以上的历史。这显然是中国人的伟大发明。西方饮食主要用煎、烤,所以做出来的是牛排、面包,我们做出来的就是馒头。法国大餐举世闻名,但据我所知,法国人很晚才知道蒸的概念。

顺便说一个跟蒸有关的器具,就是汽锅。云南汽锅鸡很有名,对吧?其实从考古发现来看,汽锅在商代就有了。在商代殷墟著名的妇好墓中就出土了汽锅,是用青铜做的,中间有一个气柱,跟现在的汽锅原理没有什么区别。后来还出土过汉代、唐代的汽锅,有陶做的,也有瓷做的,原理是一样的。其中比较大的一件汽锅是在贵州出土的,贵州紧挨着云南,可能是从云南传过来的,也可能云南汽锅是从贵州传过去的,总之历史是非常久远的。

参观者在大河村遗址博物馆新馆近距离接触仰韶文明。

筷子为什么会取代刀叉?

青年报:除了蒸这样的烹饪方式,我们在食具上也很独特,最直观的区别,中国人吃饭用筷子,而欧美人用刀叉。

王仁湘:中国人是筷子的发明者、主要使用者,这个毫无疑问。但实际上在古代,人们不仅用筷子进食,还用勺子、叉子。西北地区出土过许多骨制三齿状餐叉,大约距今4000年,与现在西餐用的餐叉形状非常接近。值得注意的是,这种餐叉出土时与勺子、骨刀是配套的。直到元代的遗址,考古学家还发现过叉子,应该跟进食肉类有关。不过随着烹饪精细化,刀叉的使用场景越来越少,渐渐就从餐桌上淘汰了,餐刀的功能逐渐局限于厨房。

取而代之的是筷子。筷子出现的最早年代现在还不清楚,但文献记载至少商代就有。要说考古发现的话,最早的铜筷应该是在春秋时期,我们在云南的一座铜棺里就发现了一双筷子。另外,很多汉代画像砖上也可以看到筷子的图像。还有个很有意思的事情,古人其实把筷子叫“箸”,直到明代,才改叫筷子。为什么呢?据明代陆容著的《菽园杂记》记载,在水网密布的江南地区,坐船是人们普遍的出行方式,但“箸”音同“住”,有“让船停住”的意思,江南人觉得不吉利,于是改箸(住)为筷(快),久而久之,叫了几千年的箸就变成了“筷子”。但直到近代,老派的人还是把筷子叫作箸。朱自清的父亲给他写信,说“举箸投笔,颇多不便”,他就习惯用“箸”。

青年报:您的研究还表明,古人实行过分餐制?

王仁湘:对,中国4000多年前就实行分餐制了,一人一个食案。我前面讲到类似火锅的器具,最早也是一人面前放一个,各吃各的。只是后来包括椅子等家具形制变化和胡床等传入,大约从唐代开始,人们围着桌子吃饭,然后一直延续到现在。今天我们重提的分餐制,不是向国外学习,而是捡起老传统。所以我认为,这是从古代饮食文化中找到文化自信。

《唐人宫乐图》局部,描绘了宫女围桌饮宴的场面,可以看出此时合食已经出现。

青年报:看您的研究,古代的食品种类也非常丰富。

王仁湘:是的,这在汉代的画像石中有所反映。山东诸城前凉台村东汉汉阳太守孙琮墓中出土过一幅《庖厨图》,画面里十几个人正忙着做饭,剖鱼宰羊、汲水切菜、添柴烤肉,仅肉食就包括猪头、猪腿、鸡、兔、甲鱼之类,十分丰富。河南密县一座墓里出土的好几块画像石,上面有烤羊肉串的场景。在山东一个春秋时期的墓葬里,我们在青铜容器里发现了几只饺子。当时刚出土,揭开盖子一看,形状很清晰,我们赶紧拍了照,留下了宝贵的资料。一些陶俑上也有饺子的图像。在三峡出土的三国时期的厨师俑,它的案子上就捏了一个非常逼真的饺子,而且是花边的,很漂亮。在文献资料中,关于饺子的记载最早能追溯到南北朝时期,考古发现把饺子出现的时间提前了。

山东临沂五里堡汉画像石《庖厨图》中,正在烧烤的庖厨。

东汉绿釉陶厨俑。现藏于首都博物馆。

揭秘三星堆,任重道远

青年报:三星堆文明也是您研究的重要领域,能介绍一下大致情况吗?

王仁湘:三星堆文明指青铜时代的古蜀文明,年代跟商周时期大体相当,不包括史前时期的遗存。根据当前的考古学发现,可以确认古蜀是西南地区的一个区域性政治实体。一般认为古蜀是一个神权主导的社会,古蜀人生活在自己营造的神界里,时刻感觉与神同在,与神共悲欢。从三星堆的出土文物来看,他们崇拜的神灵有很多,在天有太阳神和太阳鸟,在地有地祇,有连接天地的天梯神树等,还有祖先神。当然,古蜀的国王都是神灵的化身。

古蜀人在特殊的神灵信仰中形成了独特的仪式,今天考古发掘出来的三星堆文物,就是古蜀人在举行完仪式后毁弃并埋藏到地下的祭品。我们在三星堆城中发现了一座大型祭祀坑,推断是古蜀国王定期举行祭仪的地方,每次祭典至少留下一个埋葬坑,祭典很隆重,奉献也非常贵重。因此,三星堆遗址中出土的精美文物大多没有实际的生活用途,而是与祭祀活动密切相关,体现了宗教祭仪对于古蜀社会的深远影响。

青年报:三星堆文物给我们最大的震撼,就是奇特的造型了,直观来看,和中原文明很不一样,那么两者之间是否存在联系呢?

王仁湘:三星堆的青铜器中最引人注目的是那些造型和神情奇异的青铜神像,比如大立人像、纵目面具等,这样的形象在中原的文明遗址中罕见,所以很容易让我们感受到明显差异,印象过于深刻,反而淹没了三星堆文明和中原文明之间存在的联系。现在我们确信,三星堆与同时期的商周王朝在社会与文化方面有着紧密的联系。比如我们在三星堆能见到具有中原和南方商代文化风格的青铜礼器,像铜尊、铜罍、铜铃。

还有玉器也很重要。我们知道,玉崇拜是早期中华文明的重要特点,几乎重要的礼器都由玉制成。那么像玉璧、玉琮、玉璋这些在中华文明中具有特殊意义的礼玉,在三星堆和金沙遗址中都能见到。它们有可能是来自中原或其他地区的输入品,也可能是古蜀匠人仿制的,无论如何,我们从中都能看到商文化的远程辐射,这不仅是不同地区艺匠之间的交流,也是信仰认同的写照。

观众在三星堆博物馆新馆展厅内参观青铜大立人像。新华社 图

青年报:从考古来看,三星堆文明应该算是比较发达的文明吧?那么它又是怎样衰落乃至消亡的呢?

王仁湘:我个人认为,三星堆的确应该算当时比较发达的区域文明。但任何一个古代文明,都有出现、发展和衰亡的历史过程,都会经历由弱到强、由盛而衰的道路,三星堆文明也不例外。但具体原因我们还不清楚。我想说的是,三星堆遗址虽然已经发现了快一个世纪,金沙遗址也发现了二十多年,但我们对它们的认识也许还处于初始阶段,还有不少学术问题没有解决,例如没找到王陵,青铜原料的来源无法确定等等。目前,关于古蜀的发现还只是露出了冰山一角,考古工作永无止境。

青年报:从事考古数十年,您认为考古最大的价值是什么?

王仁湘:这些年来,我涉足的考古工作覆盖了多个区域,像西藏、云南、湖北、内蒙古、甘肃、青海等省(自治区)都有我的足迹,称得上是遍及全国。我最深的体会是,考古能够跨越时空的阻隔,直抵历史的核心层面。它既能唤醒沉睡的历史记忆,帮我们追溯自身的文化传统,更能在当下为我们注入强劲的文化自信。考古发掘为我们提供了一系列关键实证,让人们得以实实在在地触碰中华文明的血脉。我想,这正是考古所带来的最为直观的改变与价值。

▎王仁湘

著名考古学家、历史学家,中国社会科学院考古研究所研究员,曾任中国社会科学院考古研究所边疆民族与宗教考古研究室主任。长期从事野外考古发掘工作,主持发掘了若干重要古代遗址。不仅对中国史前考古有较为全面的研究,对中国古代饮食文化、纹饰与符号等也钻研极深。多年来共发表论文300多篇,出版专著70多部。

青年报记者 唐骋华

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐