用AI研究恐龙,年轻一代将成为古老科学的新引领者

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

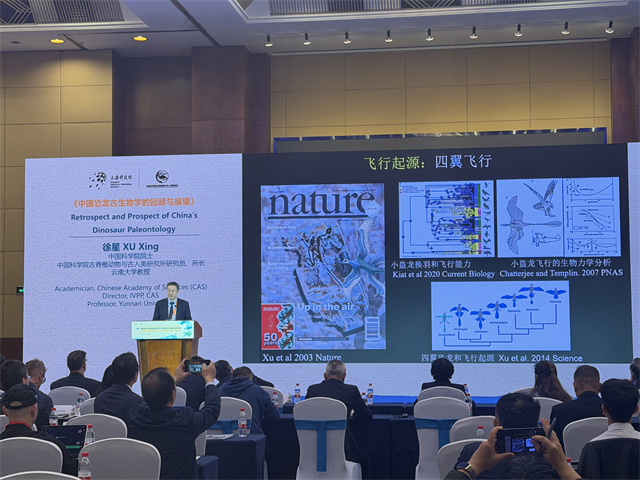

在恐龙研究这一“古老”的科学研究中,最新的AI技术已经被应用。10月28日,“中国恐龙:从科研探索到科学教育”国际研讨会在沪举办,在这场延续“龙吟九州·中国恐龙大展”热潮的学术盛会上,院士专家指出,古生物学这门古老的学科,正在人工智能等新技术的推动下焕发全新活力。“新的一代学者将有望成为研究恐龙新方法、新技术,甚至新理论的引领者。”中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星在接受记者采访时表示。

◇ 新技术赋能古生物学研究 ◇

“恐龙研究走过了200多年的历史,今天应该说到了一个新的发展阶段。”徐星院士告诉记者,就像其他科学领域一样,古生物研究进入到了一个多种技术融合的阶段。

通过整合各种恐龙化石的数据是如今恐龙研究的重要手段,而这些数据来自各种新的技术,如成像技术、化学方法等。当今最热门的人工智能也已经被应用,可以用来分析整个恐龙演化的规律,包括中生代地球生态系统是什么样的。“这些认知对于我们理解生物多样性的演化、生态系统的演化有非常重要的意义,也能帮助我们预测未来,应对未来的一些生态危机,包括生物多样性锐减这样的问题。”

徐星告诉记者,人工智能在科学研究中的作用正日益凸显,在古生物包括恐龙学的研究中也不例外。“我们年轻的一代学者已经开始尝试用人工智能技术更加有效地从化石当中提取信息,甚至用人工智能的方法帮助我们去分类,去推测一些研究规律。”

但他同样也表示,目前这方面的进展仍处于初步阶段,还需要更多的探索,未来仍将有很大的提升空间。而新的一代学者将有希望成为研究恐龙新方法、新技术,甚至新理论的引领者。

◇ 未来“复活”恐龙也不是梦 ◇

中国的恐龙研究已经经历了百余年的历史,从第一代学者杨钟健院士到去年刚刚过世的董枝明先生,到更年轻的一代,通过几代科学家的积累,中国恐龙学的研究在世界上已经树立了崇高的地位,中国也已经成为了世界恐龙研究的中心之一。

“如果从物种发现的角度来看,中国已经成为了世界第一。不仅如此,中国恐龙化石的许多研究,比如说在鸟类起源的研究中,已经成为了世界上最主要的贡献者。”徐星表示。

或许在将来,我们还能看到被“复活”的恐龙。“从早期我们对恐龙形状较为准确地复原,到今天我们对它外表的精确复原,都有坚实的科学技术基础。”我国研究者对于带羽毛的恐龙化石进行的复原,发现了体表多彩的颜色难以想象,这些精确的复原都是科技带来的新进步。

而当更多的学者开始采用合成生物学或是基因编辑、发育生物学等一系列新领域的技术应用到恐龙研究中来,“复活”恐龙或许都不是梦想。徐星院士表示,在准确科学地复原恐龙的基础上,有了这样的形象和认知,那么使用现代的一些生物学技术,在未来是有可能制造出来活恐龙的。“100年后或者200年后,会有一个类似于霸王龙这样的生物生活在地球上,我自己是不会对此感到惊讶的。”

◇ 冷门学科不断焕发新生命力 ◇

就在不久前,徐星院士与全国政协常委、中国科学院院士周忠和双双获得未来科学大奖。在周忠和院士看来,这是一个让更多人了解古生物学的契机。

古生物学研究在大部分人眼中或许是一种所谓“冷门”的基础学科,也因为历史比较悠久而被人认为“古老”。“历史悠久才能有丰厚的积累,所有的基础研究都是需要有这么一个长时间的积累,才能厚积薄发。”

而古老学科在今天依然能保有生命力,是因为不断有新的发现,人类的探索欲望是永恒的。另一方面,新的技术也在对它不断产生影响。“我们的‘兄弟学科’,像是物理、化学、信息科学等的发展,所带来的技术进展,每一项实际上都会逐渐地被应用于化石研究,包括科学传播教育等方面。”周忠和院士表示。

从更宏观的视角来看待这门古老学科的现实意义,无论是我们生活的地球,还是日渐变化的环境,以及人类的诞生,都离不开生命演化、地球演化的规律。“历史和现在的规律是连贯的。”周忠和院士表示,我们研究“过去”是为了更好地理解“今天”,并对“未来”产生启发;而“现在”又是理解“过去”的一把钥匙,反过来帮助我们更好地认识“未来”。“我们是谁,我们从哪里来,走向哪里去,这个哲学追问始终存在。”周忠和院士这样向记者表示。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐