从非遗传承传播到国际合作架桥,上海海洋大学“小叶子”在进博会全球舞台上书写青春答卷

青年报·青春上海记者 陈泳均/文 受访者/图

在进博会的志愿服务队伍中,“小叶子”们以青春力量传递温暖,更以独特专长绽放光彩。来自上海海洋大学的两位“小叶子”沈韬与钱力,便是其中的亮眼代表,一位以非遗代表性传承人的匠心为笔,让传统文化在进博舞台鲜活流转;一位以国际交流的热忱为桥,在全球合作中书写青春答卷。

非遗代表性传承人“小叶子”

“像啄玉一样用心做好志愿服务”

作为上海市普陀区非物质文化遗产“海派玉雕(水晶雕刻)”代表性传承人,上海海洋大学沈韬同学不仅担当非遗传承的使命,还积极报名参与第八届进博会“小叶子”的志愿者服务工作。

在今年进博会上海非遗客厅,沈韬与父亲沈德盛共同创作的水晶作品《哺育》静静陈列,而他则计划以“小叶子”的身份,向中外宾客讲述作品背后的创作巧思与海派玉雕的精湛技艺。谈及十余年非遗玉雕的学习经历,如何助力他做好进博会志愿工作,沈韬说,“无论是玉雕,还是志愿服务,对细节的极致追求是关键。就像雕刻要反复琢磨每一处纹路,开展进博会志愿服务前我会提前摸清流程,这样我可以讲解得清晰周全。如果有宾客问起非遗时,我会避开晦涩术语,用轻松鲜活的语言分享非遗,让藏在细节里的匠心成为传递传统文化魅力的纽带。”

这份对传统文化的独特理解,源于沈韬多年的成长经历。在他看来,不少人对传统文化存在“深奥难懂”“陈旧”的误解,而他希望以青年大学生的视角打破这种偏见。此前在中小学开展互动式非遗宣讲时,他就会将传统非遗转化为有趣内容,用可爱俏皮的方式拉近与听众的距离。

如今成为“小叶子”,沈韬计划延续这种通俗鲜活的风格,在服务间隙主动抛出简单话题,用聊天式语气解答疑问,让更多人发现传统文化的趣味,慢慢走近非遗,爱上中华优秀传统文化。“‘小叶子’的服务和非遗传播都是向大众传递文化温度的桥梁,我要像琢玉一样用心做好服务,让非遗的魅力在进博会鲜活传递。”

国际合作“架桥人”

“用专业助力更多中柬贸易故事发生”

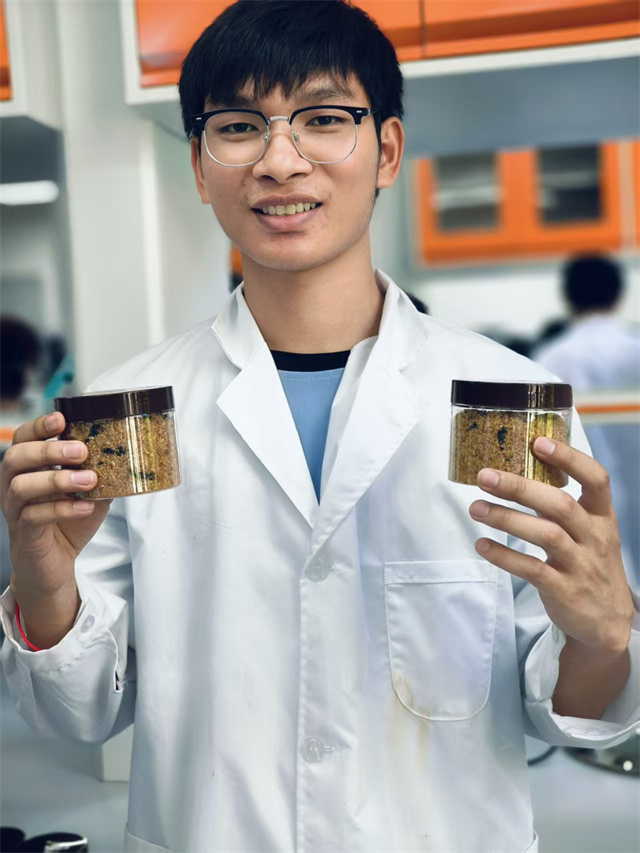

作为上海海洋大学食品科学与工程专业的大四学生,“小叶子”钱力主攻食品加工和国际贸易应用,如今已经在国际合作领域积累了丰富经验。2022年至2023年,钱力在上海海洋大学国际招生办公室担任助理,负责推广学校国际项目,帮助来自东南亚和非洲的申请者克服语言与文化障碍,成功协助20余名学生入学。他向记者回忆道,曾有国际新生初到上海不习惯,于是他不仅带新学生熟悉校园,还以东南亚美食为话题打开话匣子,更帮对方联系学姐组建“国际学生互助群”。半年后,这位新生不仅适应了生活,还主导了水产合作项目,毕业时特意送来家乡芒果干,感慨道:“我从迷茫到自信,全亏你的帮助和热情。”这段经历让钱力明白,志愿者能成为他人筑梦的起点,这段经历也成为他今年想成为进博会“小叶子”的原因。

身为“优秀海大宣传大使”,钱力在推广学校国际项目时,还练就了故事化沟通与多语切换的跨文化技巧。他曾通过短视频,生动讲述柬埔寨学生借助“海鲜加工”项目实现家乡产业升级的故事,用鲜活案例替代枯燥数据。同时准备中英柬三语材料与实时翻译工具,确保信息精准传达给观众。

参与“博州杯”的项目经历,更让钱力坚定了成为进博会“小叶子”的想法。他告诉记者,调研中,他亲眼见证进博会如何推动柬埔寨热带水果进入中国,一笔榴莲订单从展台洽谈到冷链落地仅用一周,去年柬埔寨对华出口量更是实现大幅增长。这种亲历全球商贸的震撼,让他渴望从进博会的“看客”变为“参与者”,“我想用专业助力更多中柬贸易故事发生,在现场为企业家搭建桥梁,让进博会成为我职业起航的灯塔。”

从非遗传承到国际合作“架桥”,沈韬与钱力两位“小叶子”,以不同的专长诠释着志愿服务的价值。在进博会的舞台上,这样的“小叶子”还有许多,他们以青春为帆,以专长为桨,在传递服务温度的同时,更让世界看见上海青年的担当与风采。

青年报·青春上海记者 陈泳均/文 受访者/图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐