05后双胞胎男生放弃IT学护理,在上海济光职业技术学院,他们用行动诠释“被需要”的价值

青年报首席记者 范彦萍/文 受访者/图

“当护士很累的,你们能吃得起这个苦吗?况且,男护士并不多见。”这句疑虑,曾回荡在王俊涞、王俊淇双胞胎兄弟的家里,也曾在无数想穿白大褂的男孩耳边响起。在2024年的高考志愿表上,他们同时放弃了在外人看来“更吃香”的IT与电商专业,报考上海济光职业技术学院护理专业。爸妈虽心存疑虑,但最终还是尊重了双胞胎儿子的选择。事实上,像这对双胞胎一样选择护理专业的男生还真不少。目前该学院在校就读的2114名学生中男生有570人,占比约27%。

日前,记者走进了济光职院护理学院深度采访。原来,济光是上海招收护理专业学生最多的高职院校。多年以来,它运用技术、订单与志愿服务,把“被需要”写进课堂、写进三甲医院、写进城市养老的每一条褶皱。

一对双胞胎的转型

从代码到病房

05后双胞胎男生在济光职院护理临床场景中实践操作。

“我不想再对着电脑自言自语,实在太无聊了。”哥哥王俊涞在中职学了三年信息技术,发现自己真正渴望的是人与人的连接。弟弟王俊淇曾在泸定路儿童医院做过志愿者,病童的笑泪让他笃定:“这就是我想干的事。”于是,他们在志愿表上填下同一个专业——济光护理。

消息一出,家里开起了家庭会议。“男孩干护理,又累又脏,你们能吃得起这个苦吗?”父母的顾虑并不稀奇。

护理学院党总支书记潘美娟回忆,2004年建院时男生屈指可数,像“熊猫”一样。变化出现在这几年:2023级在校生714人,男生190人;2024级在校生691人,男生183人;2025级在校生709人,男生197人。三届合计男生570人,占比约27%。

学院常务副院长姚淳透露说,因为学校护理专业办学有特色,甚至还有已经走上护理工作岗位的姐姐带着弟弟和妹妹来报考的。

“社会需要力气与细腻并重的护理人才,男生天然适配ICU、急诊、手术室岗位。”潘美娟一句话,道出行业刚需。

事实上,在报考该专业前,曾经的IT男王俊淇也经过了一番“计算”。“首先,报考这一专业的男生比女生少。其次,男护士可以干很多力气活,比如说转移患者的时候相较女护士更轻松,力气更大点。再则,大部分男护士都比较大大咧咧,遇到患者的负面情绪宣泄,情绪修复会比较快。”

“在中职时,我去医院做了一周志愿者,推着治疗车穿梭病房,给爷爷测血压、陪小朋友讲故事,那一刻,我闻到了消毒水里混着的笑声,心里一下子亮了。”王俊淇告诉记者,未来如果求职时能和哥哥分在同一家医院,能互相照应,也挺好的;但倘若不能在一起,也可以各自独美,寻求发展。

爸妈曾担心护士工作需要久站、频换床单、端便盆等,工作分外辛苦。但王俊淇却宽慰道:“哪份工作不累?我是一个很乐观的人,帮助他人会有一种成就感。我希望用自己的专业护理为病人减轻痛苦,开展人文关怀。”

去年入校后,这对双胞胎快速融入了校园生活。王俊涞曾任学院团委宣传部干事,王俊淇则担任护理学院学习部部长。

订单培养

从实习到就业的无缝衔接

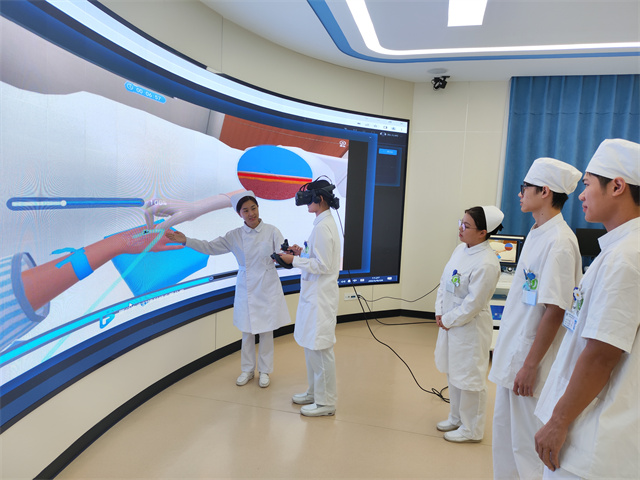

济光职院护理专业学生开展虚拟仿真护理实训。

“以前同学互扎,或者拿自己练手,怕疼更怕扎错。现在有虚拟仿真基地,问题迎刃而解。在虚拟仿真实训室,机器手臂的触感、血管走向与真人几乎一致,进针瞬间电脑同步监测,角度稍有偏差立刻语音提示,真实度高达95%。”日前,潘美娟带领记者走进济光虚拟仿真实训中心。早在2021年,这里就获批“上海市高等职业院校示范性虚拟仿真实训基地”。

记者戴上VR眼镜,屏幕上出现了一个人体的3D解剖图,只要打入“寰枢关节”几个字,屏幕上立即就会出现这个关节,还可以单独截出来立体成像。

来到虚拟仿真操作台,进入“留置针穿刺”场景:系统1:1还原前臂,手持留置针缓缓推进,可感知“进针突破感”“回血落空感”;角度偏移超过一定度数,屏幕立即弹出红色警告。

“一次不过关,可无限次重来。”实训中心的实训老师胡涛又一一操作了导尿、胃管、新生儿抢救等各种数字项目。当天,恰好有几拨学生分组在上课,简单的理论课后,他们将进入“仿真硅胶人”环节。

实验结果表明,采用虚拟仿真技术进行教学后,学生的操作技能考核成绩平均提高了18%,对助产专业知识的掌握程度也明显提高。

实训室资源紧张,学生统一用手机预约:系统实时显示空床位,老师后台同步监控。晚自习、双休日也爆满,大家衣帽整齐、胸牌佩戴规范,秩序井然。

虚拟仿真训练带来的“稳、准、快”,直接提高了医院“预订”热情。每年5月,瑞金医院、华山医院、新华医院、上海儿童医学中心等30余家三甲医院进校“反向面试”——医院看成绩、看数据、看老师推荐,学生不用出校门就能被“秒签”。

2024年11月18日,在济光职院校领导的带领下,护理学院常务副院长姚淳一行人赴护理学院“儿科订单班”实践基地——上海儿童医学中心交流访问。上海儿童医学中心护理部项目主管汤晓丽表示,基于岗位分析的“院校联合—整合式”的培训模式,能大幅度地缩短护士的培养周期,将护士规培时间前移,弥补职前教育专科性不强、临床时间不充分的缺憾,提升学生的职业归属感,真正打通了“招生—实习—就业”的渠道。近三年,上海儿童医学中心录取济光护理学生150名左右,约占该院护士队伍的15%。上海儿童医学中心护理部主任沈南平也肯定了学校的教学质量及学生的职业素养。

“订单班不是简单的‘包分配’,而是把医院文化提前搬进课堂。”副院长姚淳介绍,济光与瑞金医院、上海儿童医学中心、吴淞医院、控江医院等共建课程,医院护理部主任亲自参与授课、考核,学生大二下学期即进入“一对一”导师制实习。“实习结束不留用,等同于医院自己放弃人才。”

每年,上海儿童医学中心从济光录用约五六十名学生,留用率高达94%。医院反馈,济光学生丝毫不逊于本科院校,能吃苦、讲礼仪、操作扎实,正是他们想要的好护士。

服务铸就职业信仰

青春伴夕阳

济光职院护理专业志愿者开展爱心志愿服务活动。

课堂内,护理专业的学生勤于学习,课堂外,学院在思政教育上也下了苦功。

学院把红医精神写进墙、融进景。师生自编自导舞台剧《林巧稚》;暑期社会实践团远赴云南会泽,测血压、发问卷、访谈老村医,服务400名留守老人和儿童,带回2篇红医口述史和3000字调研报告。线上,2021年4月起,护理学院在“济光护理”公众号开出“赓续红色血脉·济光青年说”专栏,每周推送一堂微党课。学生可随时扫码观看,浏览量已破10万。周周讲把宏大叙事拆解成短视频,师生追寻上海城市红色足迹、踏寻革命伟人的足迹,讲述他们的传奇故事,既练表达,也铸信仰,成为济光最鲜活的“移动思政课堂”;线下,研究中心整理史料,建成可扫码阅读的“红色卫生文化库”,让红医故事随时在指尖鲜活。

护理学院还有一支为老志愿服务队,覆盖80%以上学生。护理学院“青春伴夕阳、夕阳暖青春”爱心助老服务队2005年组建,由党总支牵头,把志愿精神写进党建,从刚开始几十人的社团组织,到目前每年上千人的规模。专业教师、学生支部、社团三方合力,上千名志愿者轮班上线:手机预约、衣帽整齐、胸牌闪亮,周五到周日奔走在养老机构与周边社区——陪聊天、晒被子、测血压、组织小演出,二十年不断线,注册志愿者已超三千人。学雷锋日、护士节、志愿者日推出品牌项目,服务队获评市级团队,“党建+专业”让每一次弯腰服务都成为党的宗旨最生动的注脚。

“志愿服务是价值观的试金石,也是职业认同的催化剂。”潘美娟介绍,学院把“红色基因”与“专业精神”一起送进养老院:学生党支部与社区共建,每月一次“红医故事会”,让学生把党史、医护史讲给老人听;每年“5·12”国际护士节,学院在医院举行“授帽仪式”,护理部主任亲自为学生戴上燕尾帽,不少学生感动不已,使命感拉满。

青年报首席记者 范彦萍/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐