上海与敦煌:割不断的情缘,跨时空的共鸣

观众参观“何以敦煌”大展。

青年报记者 唐骋华/文 青年报资料图

上海和敦煌,一个坐落在东海之滨,一个深处西北荒漠,直线距离超过3000公里,纬度相差逾10度,地理气候不同、风土人情迥异。但近代以来,两地之间的交流往返络绎不绝。从画坛大师的千里探源到动画光影的审美启蒙,从“敦煌女儿”的一生坚守到城市展厅的热潮涌动,距离从未阻隔文化的共鸣,这份跨越时空的联结绵长而深厚。

九色鹿情结

1958年,上海美术制片厂打算拍一部以鹿为主角的动画片,任务交到了动画导演、美术设计师钱家骏手上。搜集素材的过程中,钱家骏接触到了敦煌莫高窟第257窟《鹿王本生图》壁画,受到启发,初步完成剧情和造型设计,并将片子定名为《九色鹿》。可惜因种种原因,进度延宕,片子未能投拍。

转眼来到1980年。64岁的钱家骏退休在即,厂里问他还有什么心愿。钱家骏脱口而出:“还是想拍《九色鹿》。”或许是被老人的执念打动,上海美术制片厂决定重启项目。当年6月,钱家骏亲率剧组赴敦煌采风,临摹了包括《鹿王本生图》在内的大量敦煌壁画。回沪后剧组精心创作,共完成原动画近2万张、背景200多张。1981年《九色鹿》正式上映,在国内外均引起强烈反响,一举摘得加拿大汉密尔顿国际动画电影节特别荣誉奖。

对70后、80后来说,《九色鹿》和电视剧《西游记》一样,是每逢节假日必会重播的作品,从而在一代人心中留下了深刻印象。时至今日,不少人仍然对片中那只自带光环、优雅美丽的九色鹿念念不忘。某种程度上,《九色鹿》成了很多人的审美启蒙。更有甚者,从它身上,未经世事的我们第一次了解到什么是善良,什么又是“背刺”。

2024年9月,中华艺术宫“何以敦煌”大展开幕。现场,上海观众纷纷追问:“九色鹿来了吗?”这大约是最早占据上海人心智的敦煌符号了。可惜,那一次九色鹿缺席。

2025年10月,“何以敦煌·念念回响”敦煌文化艺术公益展登陆上海艺丰中心,免费向观众开放。《鹿王本生图》赫然在列。展览采用每小时200人、每日8小时的预约制,饶是如此,10月的门票几乎“秒空”,11月的也已所剩无几。相当一批上海观众,是冲着“九色鹿”去的。

除此之外,因汇聚中西方神灵而获誉“万神殿”的第285窟、有“敦煌最美传奇窟”之称的第220窟,也都是上海观众魂牵梦绕的精品。

而敦煌艺术牵动上海人的心,并非自今日始。

以敦煌文化为题材的文创产品在上海一直很受欢迎。

大师的底气

20世纪40年代,旅居上海的海派绘画大师张大千屡屡从师友处听闻敦煌壁画和造像美轮美奂,不禁心生向往。但别看大家津津乐道,却从未有人身临其境。张大千决定做第一个吃螃蟹的人。1941年春,他自筹资金,率门人、子侄、画友等一干人千里迢迢远赴敦煌。时值抗战期间,遍地烽火,一路艰险自不待言。可一待踏入莫高窟,张大千一扫旅途的辛苦与惶恐,被辉煌灿烂的石窟艺术征服。他原本计划待三个月,最终竟然待了整整三年。

其间,张大千对莫高窟及附近的榆林窟进行了大量临摹、记录、整理和研究,成为敦煌艺术研究的一手珍贵文献。这些手稿日后收藏于四川博物院,经该院副研究馆员张凯潜心编纂,于近日出版。张凯告诉记者,手稿记载了222个石窟,其中莫高窟182个、榆林窟40个,笔记超过200万字,充分显示出张大千对敦煌艺术的倾心与用心。

在张大千的盛情邀请下,另一位海派绘画大师谢稚柳也奔赴敦煌,待了一年有余。和张大千偏重临摹不同,谢稚柳注重记录石窟的基本数据,“从洞口、通道、四壁到佛龛,度量了高低尺寸和各个方位的佛画,对供养人像与发愿文、题记、题名以及塑像等作了详尽的记录。”谢稚柳相继出版了《敦煌石室记》和《敦煌艺术叙录》,这两本书是全面了解敦煌石窟内涵的重要依据。

在保护和研究敦煌石窟的同时,两位大师也得到了敦煌艺术的滋养。“张大千画风大变,线条的表现力、张力不断强化,色彩变得活泼绚烂,山水画和人物画都取得了突破性进展。谢稚柳经敦煌艺术涵养后,敢于突破门户局限,兼收并蓄、融汇诸家,画风由严谨到粗豪、由典丽到恣肆,眼界和胸襟都有了极大的拓展。”上海艺术研究中心研究员顾颖说。

更可贵的是,敦煌艺术帮助他们建立起文化自信。晚清以来,西方艺术强势涌入,中国画家普遍有自惭形秽之感。而亲身领略莫高窟后,中华艺术曾经拥有的强健活力、达到的高华丰美,让张大千发出“西洋画不足骇倒我国的画坛”的感叹。“他认识到,学习外来艺术需要使其‘变为合于中国人的口味’,推动中国的艺术创作迈向新境界。”顾颖说。

深厚的情缘让张大千和谢稚柳觉得应该为敦煌做更多事。两人积极投身于呼吁保护敦煌的大潮之中。在文艺界的推动下,国立敦煌艺术研究所于1944年成立,时年40岁的常书鸿出任第一任所长,带领同仁在荒漠里临摹历代敦煌壁画321平方米共1800余幅及历代彩塑15件,为保护与传承奠定了基础。

1948年夏,由张大千等人牵线搭桥,常书鸿携敦煌艺术研究所临摹作品682幅、拓本10幅、照片39幅及本所职工创作的美术作品9幅,赴南京、上海办展。这就是轰动一时的“敦煌艺展”。

据当时的媒体报道,1948年9月1日至6日,“敦煌艺展”在上海北京路湖社设展,观者络绎不绝。历代壁画、藻井、佛光、莲座、山水、动物、飞天、花砖、服饰……有人啧啧称奇,有人带着纸笔现场临摹。为顺应市民的热情,原本计划五天的展览多加一天。艺展成功举办的消息还回流到兰州,在当地掀起一股敦煌热。此情此景,令常书鸿倍感欣慰,认为敦煌学一定能发扬光大。

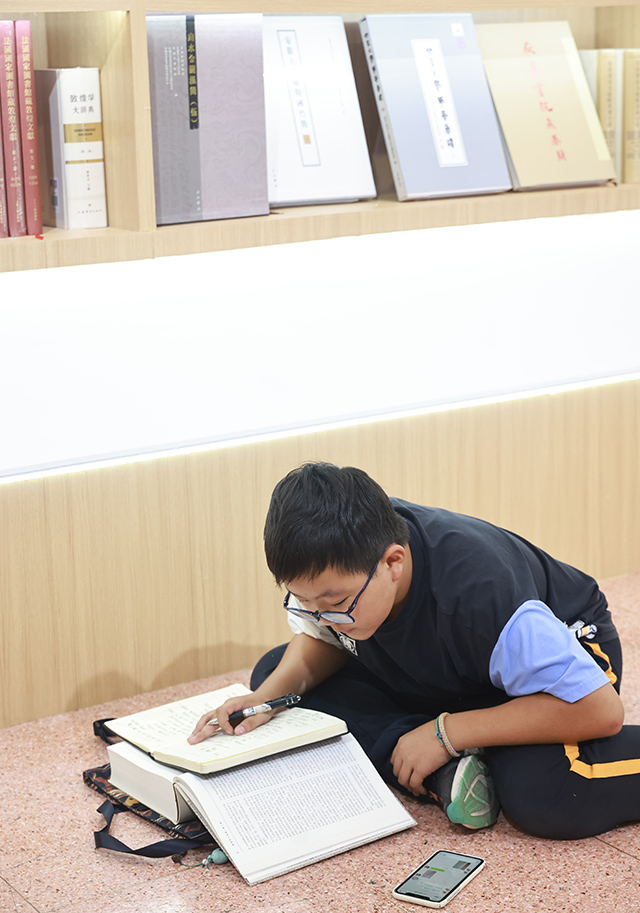

今年上海书展期间,热爱敦煌文化的小读者汪宏嘉席地而坐摘抄《敦煌学大辞典》。

“我来了,我人傻,我留下”

中华人民共和国成立后,在党和政府支持下,敦煌的保护与传承迎来真正的春天。一批又一批年轻人远赴荒漠,于此扎根。其中就包括“敦煌女儿”樊锦诗。

樊锦诗生于1938年,青少年时代在上海度过,曾就读于虹口区新沪中学。1958年樊锦诗考入北京大学考古系,是新中国最早一批考古学生。1962年,24岁的樊锦诗和三名男同学来敦煌参加毕业实习。当时条件很艰苦,喝盐碱水,餐食难以下咽,住的是破庙泥屋,没水没电没卫生设施,晚上想上厕所得摸黑走一长段路。樊锦诗病倒了,只能提前结束实习。

“我再也不想来这个地方了。”临行前,樊锦诗丢下这句话。可一年后,当敦煌研究所指明来要之前的四名北大实习生时,樊锦诗还是去了。“有啥可说的呢?一个有事业心和责任感的女大学生,碰上一个思想纯粹的年代,最终的结果只能是扛起铺盖卷儿,义无反顾地上路。”樊锦诗日后如此回忆。

值得一提的是,那三名男生还是找各种理由走了,唯独樊锦诗不离不弃,最终把身为武汉大学历史系副主任、考古教研室主任的丈夫彭金章也“忽悠”过来。两人在大漠相濡以沫,共同守护敦煌。2015年,记者在敦煌研究院采访樊锦诗,她用九个字概括自己的信念:“我来了,我人傻,我留下。”

在保护和传承中华优秀传统文化上,就需要樊锦诗这样的“傻人”。扎根敦煌60年,樊锦诗牵头完成了莫高窟北朝、隋以及唐代早期分期断代的研究工作,成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。她撰写的《敦煌石窟研究百年回顾与瞻望》是对20世纪敦煌石窟研究的总结和思考,主编的26卷大型丛书《敦煌石窟全集》则是对百年敦煌石窟研究的集中展示。

从20世纪80年代起,樊锦诗谋求国际合作,推动敦煌石窟的保护研究逐步与国际接轨。1998年樊锦诗出任敦煌研究院院长,带领专家学者对环境和石窟保护的关系进行深入研究,制定可持续的保护和发展策略。2011年,樊锦诗主导推动的“数字敦煌”全面建成,在科学保护、学术研究、展示弘扬以及文化传播等方面发挥了不可或缺的作用。

2019年8月19日,习近平总书记在敦煌研究院座谈时指出,“一代又一代敦煌人秉承‘坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取’的莫高精神,在极其艰苦的物质生活条件下,在敦煌石窟资料整理和保护修复、敦煌文化艺术研究弘扬、文化旅游开发和遗址管理等方面做了大量工作,取得了不少重要研究成果”。一个月后习近平签署主席令,授予樊锦诗“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号。在北京人民大会堂金色大厅举行的国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上,习近平总书记同樊锦诗热情握手,并关切地询问敦煌的近况。

“敦煌热”方兴未艾

对樊锦诗这样一位出自上海的“敦煌女儿”,上海充满着亲切的敬意。

2011年,沪剧表演艺术家茅善玉了解到樊锦诗的人生故事,想为她写一部戏。然而樊锦诗以“没有必要”为由婉拒了。茅善玉没有放弃,坚持沟通,终于有一天,樊锦诗发出邀请:“欢迎你先来一次敦煌。”茅善玉立刻带着主创团队赴敦煌实地探访。她的热情与认真,打动了樊锦诗。

进入创作阶段,主创团队十年磨一剑,认真打磨剧本和表演,公演后再根据演出效果反复修改。沪剧《敦煌女儿》受到一致好评,2023年还被摄制成沪剧电影,将“莫高精神”广为传扬。

与此同时,上海的“敦煌热”方兴未艾。

如果说展览是“限时盛宴”,那么2024年11月落地杨浦区长阳创谷的敦煌当代美术馆,则为艺术融入日常提供了契机。

这座新文化地标以“境象敦煌”为开馆首展,通过历史、自然、再现、心象四个板块,运用多媒体互动装置、微缩景观、文物复刻及当代艺术创作呈现敦煌文化内涵。新近启幕的“登临出世界”展,汇聚自东汉至元代跨越千年的20余件珍贵文物,加上20余名当代创作者的佳作,挖掘并重构丝绸之路文化的当代价值。美术馆还定期举办学术讲座、艺术家论坛、儿童研学,让敦煌文化的独特魅力,丰富市民的精神生活。

从张大千的笔墨到樊锦诗的坚守,从《九色鹿》的光影到美术馆的常设展,上海与敦煌的故事已跨越一个世纪。山川阻隔终被文化引力穿透。

这份情缘,既是中华优秀传统文化生生不息的见证,也让“莫高精神”在新时代有了更鲜活的注脚,在东海之滨与西北荒漠间,续写着跨越时空的文化共鸣。上海与敦煌的相遇,不仅是地域的交融,更是中华文明的延续。在传统与现代的碰撞中,敦煌的千年回响在东海之滨找到了新的知音。

青年报记者 唐骋华/文 青年报资料图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐