那些等待破土的演艺新人,当“Action”响起,从“盲盒”里找到光

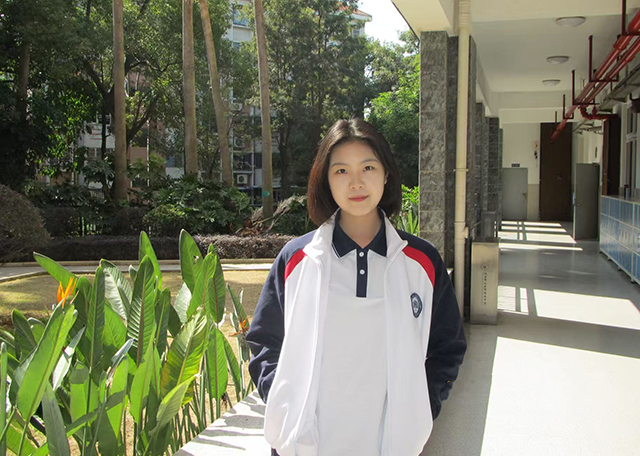

在片场休息的潘晨晨对着镜头露出笑脸。

青年报记者 林千惠/文 受访者/图

潘晨晨的微信里有好几个“演员通告群”。每天,成百上千条信息像潮水一样涌来,又退去。有时候是一些模糊的角色描述,附带着“急!明天开工”的催促;有时候是一段长长的、关于人设和片酬的语音“方阵”;更多时候,是沉默,是已读不回,是无数个“谢谢老师,简历已发”后石沉大海般的寂静。

尽管这些信息大多数与潘晨晨无关,但她的手指每天都会机械地滑向屏幕。这个简单的动作,像是在寒冷的冰面上,寻找一条细小的裂缝。哪怕只有一丝光透过来,也意味着氧气与希望。

冷冰冰的数据让这片冰面显得更加坚硬。《2024年全国广播电视行业统计公报》显示,当年全国制作发行的电视剧仅有115部,同比下降26.28%。寒风最先吹到的,是那些刚破土的幼苗。他们从专业的温室里被骤然推入这片严寒。简历是唯一的破冰船,而船舱里,挤满了成千上万张同样渴望的脸庞。

潘晨晨饰演一名学生。

“空窗期”里的小角色

“空窗期”,是这群年轻人词典里最常见的词汇。对24岁的潘晨晨而言,那意味着近一年的时间被压缩成家里一方书桌、一台电脑和无数次鼠标点击的循环:拼命投简历,“少的时候两三份,多的时候十几份”。后来,她摸索出了经验:“尽量根据角色气质投,不能模板化。”好在最近刚收到的邀约,将她从“空窗期”中解救了出来。

行业大环境不稳定,信号隐隐约约地传来,从塔尖弥漫至底层。知名演员上微博“在线求工作”;选秀偶像自称“待业青年”。这些信号越来越清晰刺耳。站在入行门槛上的刘思淇,来自深圳大学表演系,她以一名准毕业生的敏感观察着周遭:“我的同学,比起做演员,更愿意‘继承家里事业’,或者‘卷’考研。”表演,这个曾经闪耀着星光的名词,正在现实的考量中,退位为一个需要仔细权衡的选项。

即便在表演专业位于金字塔顶尖的院校里,这种迷茫也同样存在。“我曾以为只要专业能力好,毕业之后就一定有戏演。”上海戏剧学院表演系2020级学生武大伟说。他身高超一米八,外形亮眼,有着科班出身的自信与骄傲。然而,现实是一记没什么道理的重锤:“过去一整年,我基本没有什么影视工作,大部分的收入来源是周末在培训机构教孩子表演。”

事情本不该这样。作为“三大院校”的学生,人们总是默认他们会有更多机会。上戏每年毕业大戏,按惯例会有许多经纪人或公司来挑好苗子,但偏偏去年,站在舞台下的寥寥无几。行业遇到困境,就算盘子没变小,也不会变大,拍戏的演员,“永远是那一拨人”。

生活中的潘晨晨。

在缝隙中用力地生长

寒冬冻不住所有生机。年轻的身体里,梦想的火种还没熄灭,他们转而寻找一切可能的缝隙,用近乎原始的“热”努力,去对抗现实的“冷”。

今年上半年,武大伟在导师的介绍下,得到了一个跟组的机会。剧组在广东佛山,要拍42天,武大伟演一个反派的小弟——主角身后的“背景板”。但他很上心。这是他第一次参演影视剧,学到的不是戏剧理论,而是最实用的“生存技能”——对镜头把控的技巧。“比如面对镜头,你的表情不能过大或过小,头需要偏得恰到好处。”他认真地讲解这些在老演员看来或许“小儿科”的心得,却是一个菜鸟在贫瘠土地上收获的第一颗果实。

有许多像武大伟这样刚出校园的演员,想方设法靠近舞台和镜头。更迂回的道路,是去当NPC(非玩家角色)。

芳芊毕业于四川电影电视学院,如今在上海一家沉浸式剧场扮演古风类NPC角色。“没有基本工资,演一场拿一场(的钱)。”在这里,观众与演员之间的“第四面墙”被打破,表演被切割成碎片,观众会随时“闯入”,他们可以提问、打断,甚至抛出“包袱”。这与其说是表演,不如说是一场关于应变和耐力的考验。

“刚做NPC时,我会觉得有些观众很不尊重我的表演。”芳芊坦言。但她很快调整好心态,认清了当NPC的本质。她尽一切努力做好一名演员该做的事。一次,要表演反串武打戏,毫无基础的她花了两天时间“速成”。表演时双膝重重地砸向地面,疼得冒冷汗,她咬着牙撑完了全场。此外,也难免遇到“不规矩”的观众,她会通过麦克风“呼救”,让同事前来解围。

潘晨晨在四川的一家影视城做过NPC,饰演留守村落的寡妇,她回忆:“大多数时候,我是独白表演,偶尔会和观众即兴互动。他们笑一笑便走了,多数不说话。”

尽管剧场福利待遇不错,全职五险一金,一些演员甚至月入上万,但芳芊始终将这看成过渡性的工作。武大伟也一样。大学毕业前,他在一家沉浸式剧场做过主持NPC,干了大半年就走了:“在沉浸式剧场做NPC,确实能锻炼到即兴的东西,但很难作为跳板。当你去试镜,没有人会因为你演过某个沉浸式剧本就让你通过。”他的话道出了这种努力的局限性——它维系着生存,磨炼着技艺,却似乎难以通往他们梦想中的那个“主舞台”。

武大伟(左一)舞台照。

通告群里的“为爱发电”

对于像刘思淇这样没有签约经纪公司的“个体户”而言,获取机会的核心渠道,是那些鱼龙混杂的“通告群”。这里没有门槛,梦想与陷阱同在,信息完全处于黑箱状态,像一个开不完的“盲盒”。

“你怕对方是骗子,人家也怕你是骗子。”芳芊一言道尽其中的信任危机。她曾多次遭遇“付费演戏”的骗局,对方在试戏顺利结束后,会暗示需要一笔费用才能获得角色。“我不确定是否真有这个角色,但我出来工作,首先要活着。”芳芊拒绝得很干脆,然后继续奔波至下一个剧组,或是在酒店,或是艺术园区的传媒工作室。而真与假,不到“开盒”的那刻都无从判断,你很难说她的果断是清醒还是无奈。武大伟则遇到过“培训式骗局”。面试现场全是毫无经验的素人,对方的目的不是选角,而是通过打压和挑刺,推销昂贵的付费培训课程。

竞争在这里以最赤裸的方式呈现。一个角色通告发出,无数人瞬间响应。刘思淇曾饰演过一个特约角色,清晨6点到片场,待机12个小时,到手200元。她也不知道剧组开出的片酬究竟是多少,反正中介只给了她这么多。而当她换成制片人的角度来看这个行业,感慨更甚。跟组期间,她一天只睡两三个小时,全靠“咖啡续命”,而项目的收款账期长达“半年到一年”。对于刘思淇这样的新人,这个行业看上去并不友好,“全是为了热爱发电。”她感慨。

在这场被选择的游戏里,刘思淇和其他新人一样,没有什么主动权。他们要面对的,往往是“无尽地等待、无尽地被审视,以及无尽地被往后挪”。

刘思淇加入的通告群里每天都有大量信息滚动,至于真假,她无从分辨。

被表演救赎,因热爱幸福

然而,正是那些电光石火般的瞬间,所有的等待、挣扎与委屈都有了意义。那是将“冷”与“热”熔于一炉的时刻,是梦想照进现实的灵光一现,也是支撑他们走下去的真正动力。

对于潘晨晨,那个瞬间是“Action”响起的一刻。“干这行很痛苦,”她承认,“但当你听到‘Action’的那一刻,意识到自己是个演员,就会感觉好幸福。”她一直记得大四时跟组《大江大河3》的经历,在那个庞大而专业的机器里,她作为一颗饰演“路人”的螺丝钉,感受到了行业的脉搏,那是她职业生涯具有里程碑意义的第一步。

对于芳芊,那个瞬间发生在一次沉浸式剧场的情感迸发中。她沉浸在自己的角色里,念着台词,当她抬起头,发现对面的观众已是泪眼婆娑。“那一刻,我的天,太有成就感了,我能再演一遍。”所有作为NPC的委屈、疲惫,在观众共情的泪水里,得到了最丰厚的报答。表演最纯粹的魅力,在这一刻超越了一切外在形式,凿进了芳芊心里。

而对于武大伟,那个瞬间则充满了戏剧性的启示。在他的手机相册里,珍藏着一张《仲夏夜之梦》排练时的抓拍照片。他饰演仙王奥布朗,却始终找不到角色位高权重、喜怒无常的感觉。一次排练中,老师让演员在舞台上脱去衣服寻找本能,他感到羞耻与不适。排练结束,他疲惫地走到舞台边缘,俯身去穿袜子。就在那个毫无准备的时刻,一种澎湃的感觉毫无征兆地席卷了他,理性与感性轰然交错——“好像奥布朗上了身”。他带着角色的愤怒,又哭又笑。

现场一片死寂,大家都以为他崩溃了。老师走了上去,轻声说:“说一段台词。”

他说了。

“太棒了!”老师说。

于是,他接着演下去,直到结束。那个瞬间,无关片酬,无关角色大小,甚至无关观众。它是一个演员与角色灵魂相依的证明,是表演之所以被称为艺术的证明。这种体验,如同琥珀,凝固在他的记忆里,成为他可以久久咀嚼、反复汲取能量的人生片段。

芳芊

用尽全力,迎上去

风向仍在变。短剧的兴起,被视为新的风口。刘思淇去试过几次,纯当“背景板”,她认为这是新人快速入行的机会。芳芊则目睹了短剧从蓝海变为红海之迅速——一些演员从拒演短剧到自降片酬,不过转瞬之间。

更大的抉择是关于“漂泊”。芳芊的前辈去了横店,成为“横漂”大军中的一员,还劝她同去闯一闯。但芳芊思考后拒绝了:“如果我到横店的话,我唯一能立足的东西就只有演戏了。我没有这个底气。”她的父亲,一个典型的北方男人,始终无法理解她的“不务正业”,总盼着她能找到一份“稳定”。

现实的压力无处不在。武大伟的女友出国留学了,人生的十字路口带来巨大的压迫感。他曾一度准备考研,在煎熬中思考出路。他最终想通了一件事:“考研是为了就业,目的还是表演工作。”于是,他选择从当下开始——从培训机构辞职,减重瘦身,更新简历,拍摄新的面试资料。他决定,继续演下去。

夜幕降临,芳芊细心地卸下妆容,走出关闭了追光灯的沉浸式剧场。明天,还有一个广告试镜在等着她。武大伟的电脑屏幕上,那份新简历的照片显得精神奕奕,正静静地躺在发送邮箱里,等待着下一个未知剧组的查阅。

那一声决定命运的“Action”何时会再次响起,没人知道。但这些年轻演员知道的是,一旦那个声音再次传来,自己依然会整理好情绪,调整好呼吸,用尽全身的力气,迎上去。

青年报记者 林千惠/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐