直击执法第一线:一上午开出3张整改单!第3个现场奇葩了

今天《上海市生活垃圾管理条例》正式执行,实施垃圾分类第一天,青年报·青春上海记者兵分六路走进楼宇、园区、高校、社区、夜市等全市各个地点,直击垃圾分类我先行,青春践行新时尚。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 施剑平/图、视频 李肇 姚佳森/制图

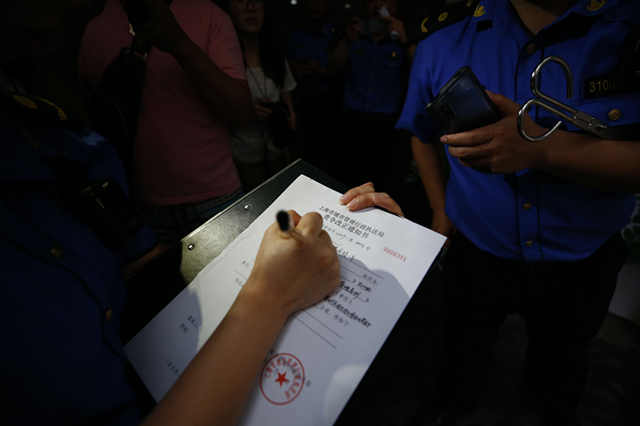

今天上午11点多,市城管执法总队执法一支队队员何颖第三次拿出了整改单,这已是她今天开出的第三张市城管执法总队责令整改单。《上海市生活垃圾管理条例》施行第一天,市城管执法总队在静安商圈的三次飞行检查至此无一落空。

对于现场的城管执法队员和跟随他们经历了从9:30持续至11:50的两个多小时执法行动的记者们来说,有抓到典型和新闻的兴奋,却也有隐隐的遗憾和失望。

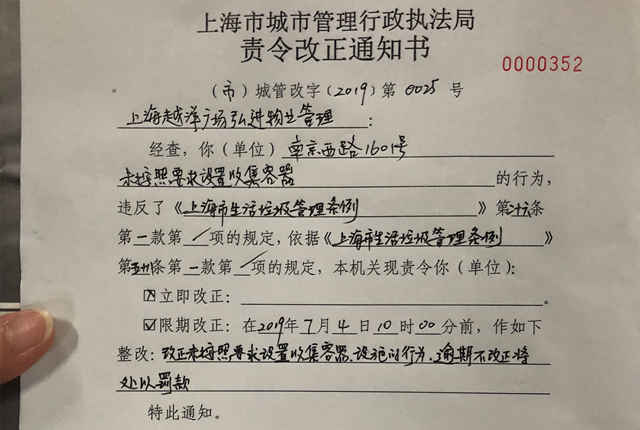

和前两次是因垃圾箱标识不清和出现垃圾混装不同,第三张改正单开具的原因显得更为荒谬。在越洋广场地下车库的垃圾箱房里,装属于可回收垃圾的纸板的是纸盒,没有收集容器;同属于可回收垃圾的塑料瓶,是用麻袋装的;更可怕的是,装有毒有害垃圾的,连容器都没有。“我们有的,有东西装的。”“那装的桶在哪里呢?”在执法队员的追问下,垃圾处理工作人员支支吾吾,无言以对。

何颖开出的这张改正单,写明的问题是:未按要求设置收集容器。要求7月4日10:00前完成整改。“混运可以当即整改,没有容器的话,我们还是会给出一定的配备时间。”何颖这样解释。

越洋广场物业管理人员表示,会马上去采购相关设备。但让人感到不解的是,明明已经给了足够的准备时间了,为何偏要等一张白纸黑字的“限改令”放到面前了,才愿意做出行动?

7月1日是《上海市生活垃圾管理条例》正式实施的日子,但无论是部分点的试行,还是全社会的推广宣传,生活垃圾分类的各种话题已经在上海人民的生活中持续发酵了有很长一段时间了。更何况,对于单位生活垃圾强制分类的要求更是早在2017年底就已提出。

根据上海市绿化市容局发布的《上海市单位生活垃圾强制分类实施方案》,2017年起全面实行单位生活垃圾强制分类制度。其中,公共机构主要包括党政机关、学校、医院、科研、文化出版、广播电视等各类事业单位;协会、学会、联合会等各社会团体组织;车站、机场、公共体育场馆、文艺演出场馆等各公共场所管理单位。企事业单位主要包括宾馆、饭店、商场、超市、农贸市场、农产品批发市场、商用写字楼管理企业以及快递企业、食品加工企业等。

也就是说,对于商场、酒店、饭店、写字楼等,垃圾分类的准备时间已经足足有一年半了。然而,居然在今天,还是会发生让执法人员都觉得不可思议的“连收集容器都没有”的情况。

“还是意识问题。”这是执法人员的感受。这种情况,在一些小区物业、办公楼、收运企业等都不少见,尽管上海人民参与垃圾分类的积极性和热情都很高涨,有些单位做得非常好甚至成为示范。但仍有一些单位、市民并没真正将此当回事,借口很多:垃圾体量大、经费不足、太麻烦、搞不懂,却没有想过,与其抱怨、拖延,不如马上、立刻行动。做,总比不做更能改变现状。

人们所看不到的这些地下、角落,应该和华丽整洁的商场酒店前台、大厅所展现的脸面同样重要。垃圾分类是一件利国利民的事,是为子孙后代造福的事。在7月1日之后,垃圾分类更是必须要做到的事。只有全民都认识到这件事的重要性了,真正当回事了,才能让每一个环节都不掉链子。

希望,下一次这样的执法行动,能让执法队员们空手而归,能让记者们写不出新闻。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 施剑平/图、视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐