爱在心头,刻在石上!瞧这些小学生的“硬核”国庆献礼

青年报·青春上海记者 刘春霞/文、图

国庆节就要到了,你会用什么有意义的方式庆祝新中国成立70周年?在虹口区第二中心小学,学生们的操作很“硬核”——自己设计、篆刻印章为国庆献礼!“电波不逝”“薪火相传”“孺子牛”“少年强”“呐喊”……小学生们篆刻的一枚枚印章不但结合了中华民族传统文化和典故故事,更是饱含了强烈的爱国热情。

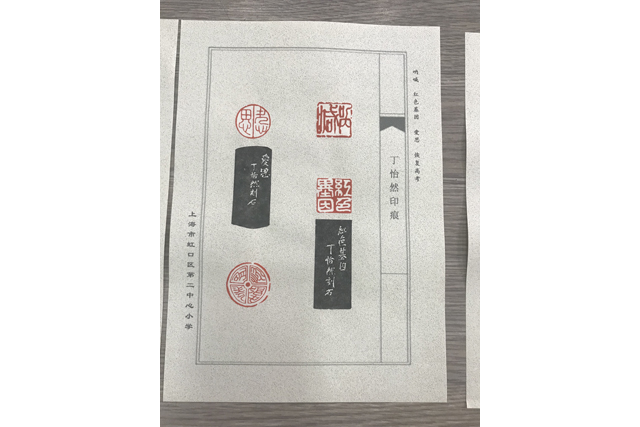

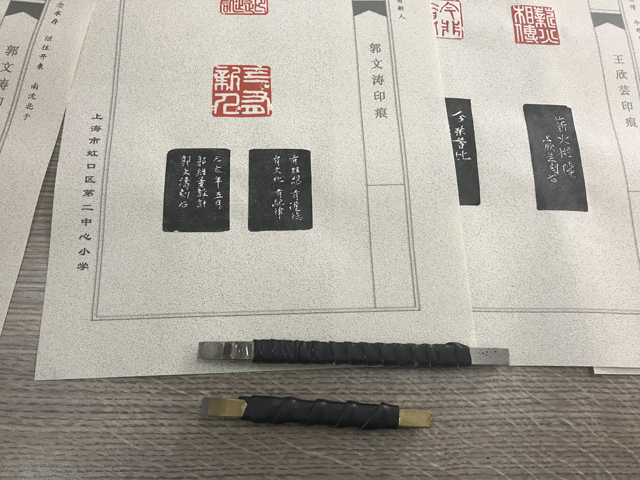

小学生拿起刻刀玩“篆”方寸艺术

篆刻艺术是我国特有的一门传统艺术,作为非物质文化遗产,它有着醇厚的历史底蕴和文化魅力。不过,这门在很多人看来很“小众”的艺术,在虹口区第二中心小学却是“大众普及”——作为虹口区在全国“指南针”计划中的第一家试点单位,学校从2009年就开始开展篆刻项目,并将其融入到校本教材和社团活动中。经过十年的实践发展,如今,篆刻文化已成为虹口区第二中心小学的“金字招牌”,深入每个孩子的内心:一、二年级的学生刚入门学着在纸上刻,三年级学生开展篆刻拓展课,四、五年级有篆刻社团。

这么小的孩子拿着刻刀在石头上刻字安全吗?开展篆刻之初,也曾有不少家长担心。而学校的保障措施让他们很快放心。虹口区第二中心小学校长郑琰介绍说,为了保证学生的安全,学校专门改良定制了适合孩子的篆刻刀具,“普通篆刻刀太长,不适合孩子用,所以我们进行了改良,专门定制了比较短的刻刀,让其能够更具安全性和稳定性,更加符合未成年人使用。”

徐依镁是虹口区第二中心小学五年级的学生,喜欢表达的她是学校走廊博物馆的“金牌”讲解员。徐依镁坦言,前几年她一直专注于演讲之类的社团,并没有学习篆刻,但是在讲解学校的篆刻文化时经常会有嘉宾、师长问她:“你会不会篆刻?”总是回答“不会”让她觉得有些不好意思,于是就加入学校的篆刻社团开始学习,这一学就感受到了篆刻的魅力,“现在我在篆刻方面也取得了一些进步。”徐依镁笑着说。

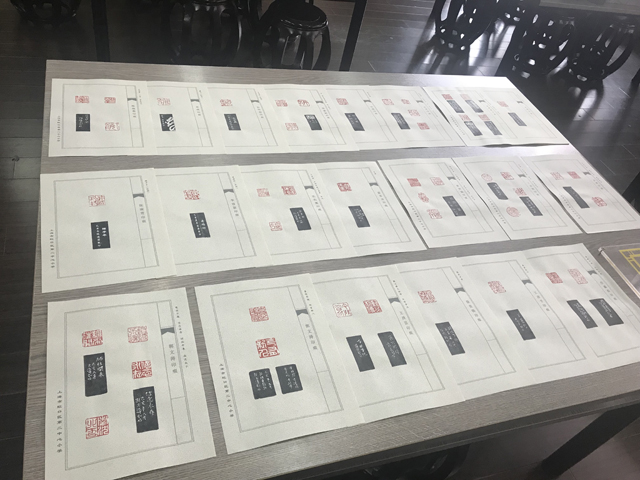

全校评选出70枚印章为国庆献礼

今年4月底,上海市“篆刻进校园”活动启动,为了让学生了解上海这片土地上曾发生过的历史,感受祖国的历史变迁、繁荣与发展,市艺术教育委员会推出了“一章一典,上海史迹”篆刻艺术创作主题活动,鼓励各校结合上海市各区的历史文化建筑与革命历史故事,以篆刻为载体,通过“一章一典”,以方寸之美,向新中国成立70周年献礼。

作为上海109所篆刻试点校之一,虹口区第二中心小学随即选取虹口区内具有历史痕迹、红色印记的优秀建筑或场馆,设计了五条参观线路,在家长志愿者的协助下,组织师生进行了“虹口历史文化之旅”。

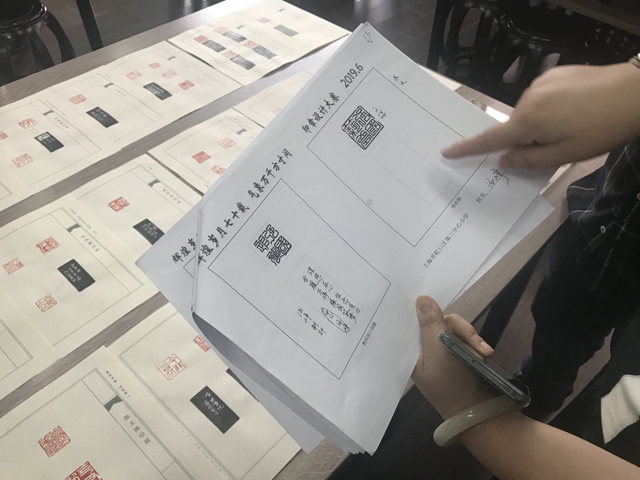

实地“采风”后,学生们在老师的指导下根据参观所感、所思、所悟,开始设计印章。徐依镁就在参观了犹太人博物馆之后,灵感乍现,设计了一方“诺亚方舟”印章。

校长郑琰透露,不少学生的设计稿都是几经修改,最终定稿后再一刀一刀地在石头上篆刻。低年级的学生由于还不会在石头上刻,就由老师帮忙用雕刻机将设计稿雕刻出来。

最终,学校评选出了70枚印章,参与市里“一章一典”篆刻评比活动,为国庆献礼!

全市1500余枚印章作品参与“一章一典”

自市教委以“篆文化之灵秀,刻民族之魂魄”为主题组织开展“一章一典,上海史迹”篆刻艺术创作活动以来,截至9月20日,组委会共收到来自全市各大、中、小学的印章作品1500余枚。在由各区块组织的初评中共产生257件入围作品。

昨天,市艺术教育委员会篆刻专业组组织相关专家举行了上海市篆刻进校园“一章一典”篆刻艺术创作评审会。

评审会上,专家评委们对每一件入围作品逐一展开了认真、细致、专业的点评、讨论和审定,最后产生小学组一等奖8名、中学组一等奖10名,小学组、中学组二等奖各15名,小学组、中学组三等奖各20名,高校组优胜奖8名,各组别鼓励奖若干名。

专家们一致认为,此次活动的篆刻作品,展现了师生的创造力与创新性。作品有的在“典”字上下了一番功夫:比如“中共一大会址”“电波不逝”“枫泾暴动”“四行仓库”“信念永存”“战淞沪”等;有的不仅仅关注于传统石材的运用,还积极尝试各种新型材料,如石膏、木头、陶瓷、亚克力等;有的采取手工与电脑设计相结合,让初学者也能一展身手;有的“文字印”与“图案印”齐放。这样的活动,使成长于新时代的少年儿童经受了一次中华优秀传统文化和爱祖国、爱家乡教育的洗礼,并升华为一种深厚的情感认同。

据悉,接下来市艺教委将开展“一章一典”篆刻艺术创作评比颁奖和区校的巡回展览活动。

青年报·青春上海记者 刘春霞/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐