聚花博 燃青春|“吾哩崇明要办一件大事了!”这是属于他们的故事……

青年报·青春上海记者 刘晶晶 陈嘉音

还有3天,花博会就将在上海崇明开幕。这场盛大的花会盛放的背后,有很多年轻的普通人在荒田中浇灌,于平地中起花园。他们为这场盛事添彩,花博也让他们的人生开出小小的花朵。

▍ 做了花博志愿者,已决心留在长江入海口 ▍

“出生在黄河入海口,工作在长江入海口,也算是一种特殊的缘分吧。”长期岗志愿者魏青鸾来自山东,她这样形容自己与花博会的联系。

魏青鸾毕业于上海交通大学,2021年3月毕业后,成为崇明区的定向选调生,扎根基层。今年4月底,她来到花博会,成为长期岗志愿者的一员。

“刚进来的时候正好赶上了压力测试。”她回忆道,由于各种原因,上报到酒店的用餐人数和用餐时间等数据经常会发生变化,需要多次联络酒店,并且容易使两方数据记录出现差错。为了克服这个困难,魏青鸾利用假期休息时,和酒店的两位主要经理及两位工作人员谈了两个多小时,了解了酒店的食宿运行,建立了工作群,完善了报备流程。

同时,魏青鸾还在宣传小组负责花博园压力测试、志愿者上岗仪式等活动的宣传工作,如拍照、拍摄视频、推文撰写等内容。

“宣传上的工作说难不难,说简单也不简单。”在宣传方面,她平时负责的是撰写推文,需要拍摄视频、照片。“好在我们先前建立了高校工作群组,用来接收各高校主动供稿。为了弥补素材的不足,其他部门的工作人员也积极供稿。”有了大家的慷慨相助,可用的镜头和素材越来越多,呈现的效果也越来越好。“都是大家共同的努力。”魏青鸾说。

魏青鸾有一张时刻表,6:00起床;7:00到园区的志愿者之家分发物资或接车,接着参加巡园工作;13:30参加岗位培训;18:00参加线上考核;19:00收拾好杂物后回到筹备组;22:30到23:00结束工作。

从小负荷压力测试,再到全负荷压力测试,一步一步加压,都是为了模拟5月21日的运营情况。自从得知了女儿正在为花博会的顺利举办废寝忘食,远在山东的父母也格外关注花博会的准备情况。“他们每次看到与花博会有关的消息,都会分享到朋友圈。”她笑着说。

魏青鸾计划今后扎根在崇明工作。她说,尽管现在还没正式入职,但是办好花博会是自己的本职工作。花博会是自己了解崇明的窗口,是自己今后在崇明工作的重要经验积累,是鞭策自己去建设崇明的动力。“亲身参与花博会,一方面是自己的荣幸,一方面也让我看到了崇明的美丽风光和生态环境,更重要的是看到了热心、淳朴的崇明市民。”

除了通过花博会收获动力积累经验,她说,自己最大的收获是来自身边小伙伴的激励。“他们认真负责、充满干劲,都会努力把自己手头的工作做精、做细、做实。”

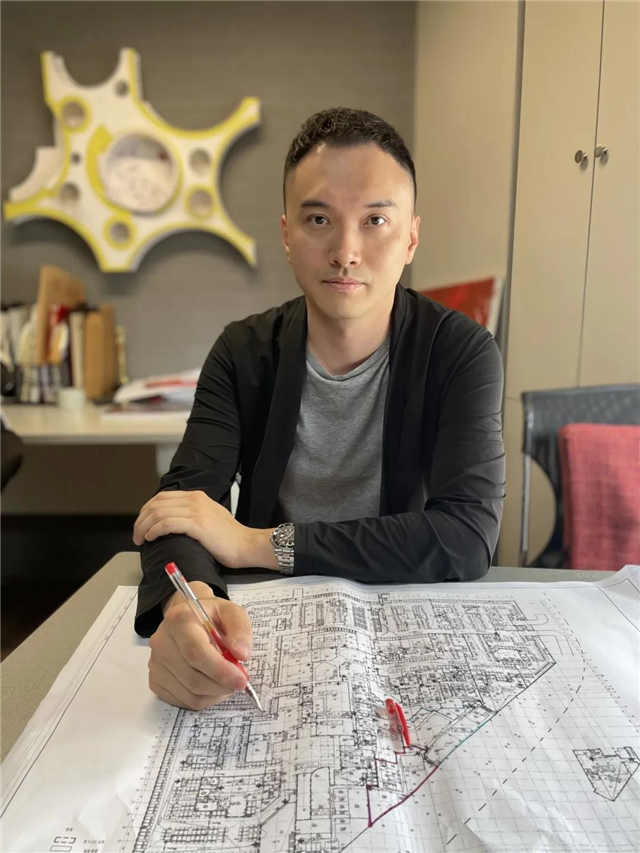

▍ 波澜壮阔的复兴之路,用建筑来表现 ▍

今年花博会的开幕式,预计将在复兴广场举办,站在复兴广场前,抬头望去,就是苏昶负责设计的复兴馆。如何用建筑表现出波澜壮阔的复兴之路,是让华建集团上海建筑设计研究院这位年轻的副总建筑师当初最“烧脑”的问题。

苏昶之前做过湖南省美术馆、纪念馆等各类人文、生态建筑的设计,设计的张江未来公园馆去年还入围上海设计100佳。但这次却和之前哪一次都不同。

“以前的设计多半是在城市里,这次这个项目周边没什么建筑,最开始更是一块空地,建筑本身的可塑性更高,我考虑更多的是建筑的可识别性。尤其是复兴馆的主题就是为了表现百年复兴之路,需要有更多精神方面的考虑。”

他想让建筑体现出“国风”,但不是粉墙黛瓦这样的中国风。经历过改革开放的时代,看到祖国逐渐变得繁荣富强,苏昶更想体现出开放、盛世的中国模样,“这个中国是继承了我们传统文化的美的,同时也是向上的、同心的、自信的”。

他给建筑设计了连续的折叠坡屋面、色泽浑厚的檐廊空间和红色细长的柱子。“刚开始就想到用折线来表现‘波澜壮阔’,但如何表现,我们考量了很久。”苏昶说,他不希望让建筑显得沉重,而是要体现出开心向上的情绪。中国传统折纸的概念最终被复制到了复兴馆的屋面上,高低起伏、错落有致,宛如一张可以折叠的薄纸,使得整个建筑屋面都显得轻盈舒展。表面的金属材质可反射阳光及周边的环境,仿佛纸片漂浮于花海之上。

中国的传统元素和新材料的融合体现在各种“巧思”中——檐廊下的吊顶模仿中国传统剪纸艺术的效果,三角形巧妙地拼接形成翻折律动的顶部变化,营造出奇妙的檐廊空间,“这是用再生的竹材去做的,选了很久”。吊顶下的红色柱子也不像通常见到的那样“粗壮”,而是超细直径,与屋面巧妙地连接,让屋面更像是被拉住而非支撑,整体意境更加轻薄向上。“这个红色我们也选了很久,在光影下和阴影下看到的颜色都不一样,我希望在各种天气下都能让人看着愉悦。”

这是一幢现代建筑,但遵从的是中国艺术精髓的“写意”,画出新的中国神韵。更重要的是,作为设计师的苏昶希望能让观众和使用者在建筑中感受到愉悦,可以很开心地看展览,会为之感到自豪,也愿意在这个空间中休息、交谈、聚会。

他给复兴馆设计了风雨无阻的大檐廊和三条展厅之间的南北向通道,成为展览公共服务的部分。开敞的过渡空间改善了建筑的风环境,展厅中部的采光天窗为大进深的室内展厅补充自然光线。特别是南北通道的天光,透过竹木格栅均匀地到达地面,营造出柔和的、如林中散步的空间场所,还放置了可以用来休息的座椅。“我想让它与周边的自然环境产生联系,是个受人喜爱、人们愿意流连的空间。”

这样的中庭设计也是为复兴馆的后续利用埋下了伏笔。“生态办博”带来了挑战,也带来了创新。“以前的设计一般不会考虑展会后续利用的情况,往往要花很多精力进行改造。这次则是从一开始设计的时候就花了更多精力来考虑兼顾会时和会后使用。”如今的复兴馆其实是“半成品”,按照永久性建筑的标准,排线布局都做好,保证造完一半就可以满足展会功能,展会结束后,会再进行后一半的设计建造,最终成为一个可以长期使用的建筑。“可以说是将可持续使用的理念运用到了极致。”

苏昶是成都人,2002年就来到了上海工作,到现在已经19年了。作为“造房子”的人,每次从手中诞生新建筑,他都会很有成就感,但这次的感受还是相当强烈。2018年底接到项目任务后第一次来到崇明,面前是一片农田,“当时是一个养牛场,我印象很深刻”。如今,站在自己设计的复兴馆前,草木繁茂,鲜花点缀,“变化太大了,感觉很美妙”。

他回想起十几年前,自己还是个小设计师时,参与过世博会中国馆的设计,如今,他也可以独当一面设计出一整个场馆了。“这片土地,各个行业,我们每个人,都在走着一条向上的复兴之路。”

▍ 驻守花博近3年,眼看平地起花园 ▍

从沈诗宇的办公室出来,对面就是花博园区。眼看着平地里起花园,开幕在即,沈诗宇所在的花博会筹备组如今变成了花博会指挥部。这位崇明90后青年,一眨眼也已经在这里驻守了近3年时间。

沈诗宇还记得这届花博会申办成功是在2018年4月。当时他还没什么太大感受,直到2018年8月被抽调到了花博会筹备组工作,他才开始有了实感——吾哩崇明要办一件大事了!

他也没想到,自己一个在崇明区规划资源局做综合验收的工科青年,要开始学写文书、学做活动。“筹备组开始人比较少,各种活我们都得干,崇明也是第一次办这么大型的活动,没有参考经验,都是在摸索中前行。”

起初什么都不懂,要从头学习历届花博会相关知识,“我们是要给别人介绍的,必须自己更了解,才能做得好”。从筹备初期开始,会议就不断,前期有不少筹备会,各省、区、市的花协代表们来开会,一来就是100多人;中后期开始要筹办各类大型活动了,倒计时800天、600天、一周年等等,相当频繁,对从没组织这类活动经验的他们来说都是考验。

“一个会议涉及那么多人,需要考虑的流程细节很多。比如从外省市来,从发通知、信息收集反馈、告知事项、接送机、住宿、引导到会场直至会议流程,都要讲明白。”有时候要安排参观,要排线路、对接人、通知,碰到临时调换更是忙得焦头烂额。工作很繁琐,沈诗宇开始总是很紧张,生怕自己遗漏什么。但这2年多“操练”下来,如今他早已是非常老练的“活动人”,“遇到什么状况都很有自信能解决了”。

在花博会筹备组,这样从无到有,从不会到擅长的情况很普遍。对沈诗宇来说,所有的第一次现在想来都是自我成长的开端。他会去找历届资料,不放过任何向更专业人士请教的机会。“一开始筹备组经常开专家评审会,我跟会做保障的时候,就‘悄摸摸’在一边听专家讲,去其他展会的时候也会找机会去求教。”

快3年时间的文字工作,他感觉自己的政治性也拔高了不少。“因为经常要写一些文字材料,以前的工作比较基层,这次属于国家级活动,需要站在全市、全局的角度来看待这个工作,站位也不一样了。”要接触各种人,和不同层级、不同领域的人打交道的能力也更强了。

和历届花博不同,这次的花博会不是公园改建,尤其是花博北园,完全是平地而起建造起来的。沈诗宇看着这里一点点改变,“几乎每个月都有不同”。从空地到建起了房子,有了高大的树木,开始郁郁葱葱,种上了花草,美不胜收。每次带活动,他都能看到园区又有一点变化了,世纪馆的花蝴蝶开始有雏形了,慢慢上色了,植物入住了,多媒体也架起来了。

“园区真的每个地方我都喜欢,太丰富多彩了,像是180个室外展园,每个园子都有各自特色。各省区市会带来很多本地的花卉,上海也有我们海派文化特色。很有意思的是一些冠名企业展园,这些企业本身做的不是花卉,像宝钢集团、中铁、迪士尼,也做了花卉植物布展的结合,就很有意思。”

让沈诗宇感到最高兴的,是在试运行中看到了园区内工作人员、志愿者井然有序,已经可以用崭新的模样迎接来客。“这几年来的成果是实实在在地摆在了眼前,付出的一切都很值得。”

作为崇明本地人,沈诗宇的身边也在发生着切切实实的变化。来崇明玩的人越来越多,家附近的环境越来越好,很多人家里也种上了花草,都有了漂亮的小院子。越来越多像他这样的年轻人愿意回崇明发展。“我一位同学,在市区上班的,父母经营民宿,现在来住的人越来越多,花博期间他就准备在家里帮忙。”

即将开幕的这段时间,沈诗宇依然很忙碌。要准备开幕式,试运行遇到的问题也要及时完善。开幕那天,他依然会驻守在自己的现场保障岗位上,就像这2年多来的每一次一样。如果说之前是一次次小考,那这次就是一次大考。“应该会很激动,但我还是会冷静地、专业地去完成我的工作。”他说。

▍ 摸着石头过河,为家乡尽心尽力 ▍

花博会将近,为了全面抓好试运营有关工作,保障第十届花博会成功举办,压力测试是必不可少的环节。经过几天的压力测试,上周日晚上八点半,花博筹备组的陈蓉这才有时间接受采访。

陈蓉是一个土身土长的崇明姑娘,任职于庙镇人民政府办公室,2020年12月14日加入花博筹备组大家庭,目前负责花博会游客接待服务。她告诉记者,游客服务接待包含导览问讯、租赁寄存、广播热线等12项服务内容。主要服务点位在北园5个游客服务中心及园区室外岗。

陈蓉说,在进入花博工作前,她长期在乡镇工作,在办博方面的经验和专业知识比较薄弱,在游客服务筹备工作中,常常是摸着石头过河,在实践中学习,在学习中实践,始终希望通过勤能补拙的方式,快速进入角色,高效完成工作。

说起工作中遇到的难点,陈蓉坦言,自己在压力测试方案撰写的过程中,由于从未接触过压力测试,对于这项工作的开展思路并不清晰,对工作侧重点、关注点比较迷茫。

“时间紧、任务重,我就和同事一同进行头脑风暴。没想到真的打开了思路。”他们决定从工作人员和游客角度,分别梳理思维导图,理清思路,为压力测试工作有的放矢、富有成效打下坚实基础。

“崇明老百姓对花博会很有主人翁精神。我们在压力测试时邀请了乡镇的市民前来参观。在这么热的天里,但他们甘愿当我们的啄木鸟,积极为花博建言献策,提出改进的建议。”陈蓉说,正因为市民配合和建议,筹备小组的成员才能有的放矢。

在花博会筹办的过程中,她觉得她最大的收获是成长,在使命感和责任感的驱使下,不断督促自己在学习实践中,勇于担当,善于作为。

“安全办博”是筹办花博的理念之一,根据疫情防控方案,游客须通过“疫检、安检、票检”,方可入园,且要求佩戴好口罩。万一有游客未佩戴口罩入园,或在游园过程中出现口罩遗失等突发情况怎么办?陈蓉想到,在园区增设口罩贩卖机,为游客提供口罩服务,加固疫情防控“安全堡垒”。但目前市场上,口罩贩卖机并不多见,经过多渠道市场调研、实地考察以及多轮洽谈,最终引入一家崇明本土企业,为园区游客提供免费口罩,游客可通过手机微信扫码方式,每人每天可领取1次,每次领取1只口罩。

“半年来,我有一个很清晰的体会,那就是上海的各行各业都在为花博会尽心尽力。”陈蓉说,在租赁品方面,筹办小组也得到了区残联提供的两百辆轮椅。“残联采购了全新的轮椅提供给花博,提供免费的租赁业务。在四月底和五月初,两百辆轮椅已经分批到位了。”她说。而这件事从最初的商谈到最后的细节敲定,只用了一个星期时间。

刚来的时候,游客服务中心只是四面水泥墙,什么都没有。现在,电子寄存柜、导览台电视、轮椅、宣传资料等物品越来越多了,游客服务中心的功能越来越完善。“就像自家装修房子,看着一点一滴添置起来的设备和逐渐完善的功能,感觉特别有成就。”她笑着说。

花博将近,陈蓉和同事们正在全身心投入工作,时常工作到凌晨两三点。“作为土生土长的崇明人,我为崇明能够成功申办中国第十届中国花卉博览会感到骄傲,同时,我又为能有机会为花博会筹办工作献出自己的一份微薄之力感到荣幸。”

青年报·青春上海记者 刘晶晶 陈嘉音

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐