一枚“脑洞大开”的蛋

李亚非进行蛋雕创作。 本文受访者供图

青年报见习记者 丁文佳

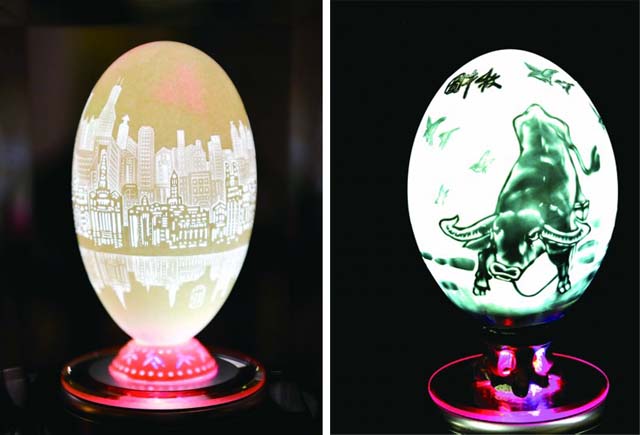

李亚非,是长宁区非遗传承人。他的传承项目是蛋雕艺术。它融雕刻、绘画、书法和剪纸于一体,运用复杂多变的雕刻技法在厚度小于1毫米的蛋壳之上做创作。比如,一件名为《映像外滩》的作品:仅有0.4毫米的鹅蛋壳分成了5层,上海外滩万国建筑群以镂空呈现,后面的高楼建筑,则运用了浮雕,一层一层,整个浦西景色便在一枚小小的鹅蛋上完美呈现了出来。

蛋雕作品《映像外滩》&蛋雕作品《牧牛图》

12000多个小孔的极致还原

李亚非说,简单雕刻一个鸡蛋的单面图案只需3分钟。在他的这间被命名为“中国元素”的工作室里,他拿起氮化钢材料的刻刀,转瞬就在蛋壳上刻画出了“竹报平安”的图景。看似简单的几笔勾勒却要充分掌握运力技巧,一不小心蛋壳就会破裂,这般难度在被李亚非形容像玻璃材质的甲鱼蛋上体现得淋漓尽致。

李亚非对于蛋雕作品的材料选择,大到鸵鸟蛋,小至甲鱼蛋悉数尽收,甚至形同在鹅蛋里套雕鸭蛋的作品层出不穷。环顾工作室的盈尺之地,目光所及皆是洗净消毒过的蛋壳,在李亚非的一一指认下,鸵鸟蛋、鸸鹋蛋、鹅蛋、鸽子蛋、鹌鹑蛋、乌龟蛋、甲鱼蛋等令人意想不到的原始材料,终于显露出了质朴本色。

比起追溯原材料时让人大开眼界,李亚非更津津乐道他的极致追求,即在蛋壳上还原真实,其实这已经在他只言片语间常用的“搬”字上被披露。在展现五角场建筑的蛋雕作品中,他历时半个多月在0.4毫米厚度的鹅蛋壳上雕出了960个小方块和12000多个小孔,甚至建筑横梁和两侧进出口的弧度都原貌呈现,这源于他一次次实地探访的细致观察,窗格和横梁数量依次默数。

“雕刻不难,创作难”,深厚的篆刻、剪纸、国画等技艺融会贯通,之于李亚非是信手拈来的美术功底,只是比起入门体验的短短几分钟,达到展览级别的创作需要耗费不计其数的时间。李亚非介绍,用时根据图案结构和蛋壳材质,例如鹅蛋雕刻一般需要50至80小时,甚者3个月也是司空见惯的事。而对于创作构思,李亚非抱持着严谨态度,为了生动呈现万国建筑群,同时把“一定要表现黄浦江”列入创作要求,于是跑去黄浦江边饱览了数十次建筑样式,最终才决定用倒影体现从浦东看浦西、从过去看现在的黄浦江全貌。渐渐地,李亚非创作作品时首要挑战构思难度,一句“光好看没用”道尽了他的艺术立场。

叶雕作品《清明上河图》一景。

一叶落而知上海美

记者在他的工作室里,看到另一种同样极具艺术性的作品——叶雕作品。当一片梧桐叶浸没在黑黝黝的化学试剂里黯然失色,谁能料想此刻的灰头土脸却是厚积薄发的必经时光。李亚非介绍,这是叶雕作品成型的第58道工序,而鉴于每片叶子独一无二的特性,化学处理时没有统一的试剂标准,因此他传授技巧时只能教方法,具体操作时还需自己反复琢磨做试验。“从原始的第一步就要搞清楚,必须参透”,在他看来,让年轻人掌握真知再超越自己,才是传承的意义。

经过试剂软化后的梧桐叶恢复神采,在手心揉搓成一团也能缓缓舒展开,变成绸布一般的材料,与彼时在水中兀自静置的邋遢模样大相径庭。“把身边不起眼的东西做成艺术”是李亚非屡屡提及的直白话语,更像一颗艺术初心的踊跃呈现。

于是,上海秋冬遍地可见的梧桐叶成了他眼里最接地气的材料,热衷钻研的性子并没有让他放弃尝试杨树、白玉兰、广玉兰等多种木本植物的叶子。最终选定代表海派文化的梧桐叶,继而将对上海这座城市的深情,融入“把一种树叶做透”的行动纲领,造就了喜闻乐见的广泛题材。不仅沿袭梅兰竹菊、清明上河图、上海老建筑等历史文化,更为优秀党员雕刻画像、着眼中共一大会址、南湖红船等红色地标,承前启后地勾勒进博会等当下的城市荣光。其中,深植李亚非内心的艺术浪漫,莫过于捡拾上海老洋房临街一侧的梧桐叶,再将老洋房“搬”上叶面,感受海派文化在时空交叠中的曼妙。

对于初学者而言,这些题材所涉及的水墨形式图案未免困难重重,李亚非在课堂上直接将学生们带入最关键的第59道工序,把事先准备好的简单雕刻图案模板压在泡好的叶子上,再用特制的刷子刷去叶肉后留下叶脉,经过清洗和晾干,一幅叶雕作品正式完成。省去了选叶、洗叶等耗时耗力的几十道步骤后,用时20分钟就可以制作一件简易的叶雕作品。

《五角场》巨蛋。

买遍40多种牙刷“利其器”

在传承方面,李亚非践行了“倾囊相授”的本义和引申义,为徒弟和甚至只有几面之缘的学生们准备了一套完备的工具使用心得,为的是“让他们不走弯路”。光在蛋雕所需的刻刀选择上,一把几十元的刀愣是累计到了一万多元的投资,各种刀表面大同小异,但真正上手后方才感知其间差异。不仅如此,为了保护好工具,磨刀工具也添置不少,把刀磨到能当平面镜子才算合格。

他认为,好的工艺中工具使用占了七成。叶雕操作需要平整的刷毛,他在剪坏了无数毛笔后转向牙刷,把超市里的40多种牙刷挨个买遍,最终才发现一种万毛牙刷最易上手,因当时还未流行电动牙刷,只能自己改装成震动模式。工具更新换代的速度让徒弟们惊叹不已,徒弟们只需享受李亚非最新研制成果即可,把更多时间留在创作本身。

当徒弟们使用最新工具之时,李亚非便不再多言,退居其后默默观察。徒弟兼助手谢磊如今已在叶雕作品上大放异彩,回想学习之初,李亚非让他自己从头开始创作,其间不提醒任何疏漏,经过一番自我揣摩,他才会详细讲解,谢磊逐渐养成了主动考虑问题的好习惯。“做事要从不起眼的地方做起,做好每一个细节”,李亚非在另一门烙画工艺上,指出烙铁的尖头部分必须抛光,不然一点残渣就会扎破宣纸,他直言不讳地表示很多人在创作上因为类似的小问题而不得要领,阻碍了艺术的长期发展。

李亚非在指导其学生谢磊。

社会责任的无限延伸

实际上,李亚非挖空心思研制工具,也将艺术普及推向简易的操作流程,在文化配送进社区、非遗进学校等社会倡议的活动中,让人上手就会,轻而易举地受艺术魅力感染。在接受记者采访前一天,李亚非刚参与录制金色频道的教育节目,将以每集8分钟、共计12集的蛋雕微课形式,深入浅出地浓缩这门复杂的手工艺。编写叶雕和蛋雕艺术基础教程、频繁直播网课、举办全国有史以来最大蛋雕展和研讨会,李亚非一直穿行在非遗传承前线。

甚至在办展期间,由于各自负责布展自己作品的苛刻要求,让他收获了做事严厉的风评。在他眼里,传承的本身也是一门身体力行的艺术,需要每个手工艺人的添砖加瓦。最近在长宁民俗文化中心举办的李亚非作品展,正是他一手搭建。现代感的发光装置和展示框不外露任何接线头,全是他潜心钻研得出的成果;同时他一刻不停地正在研究发光感应装置,以此适应更多展馆陈列条件。

李亚非介绍,蛋雕是一门尤其需要静心的艺术,让人跳脱自身局限和困境,转变思维看人生。谢磊两年前被这门小众艺术吸引,他告诉记者,李亚非在收他为徒前,先问了他三个问题:经济收入、是否有充足时间、是否耐得住寂寞。坚持下来后才得知目前蛋雕、叶雕的创作无法盈利,同时学习需要大量独处时间进行练习,还要兼顾非遗推广工作。

除了徒弟以外的教学经历,让李亚非印象深刻的是一名来自上海市西延安中学的初中生周佚晗,身患智力障碍而在学业上处处碰壁。李亚非挖掘了他的书法才能,引导他在蛋壳上雕字,经过一年多的不间断培养,周佚晗现已就读于长宁区特殊职业技术学校,可以当众表演蛋雕过程。李亚非在此过程积累中,愈发体会责任在肩。

青年报见习记者 丁文佳

来源:青年报

- 相关推荐