考古热带火“考古文学”,如何对考古成果进行文学化解读?

青年报·青春上海记者 郦亮

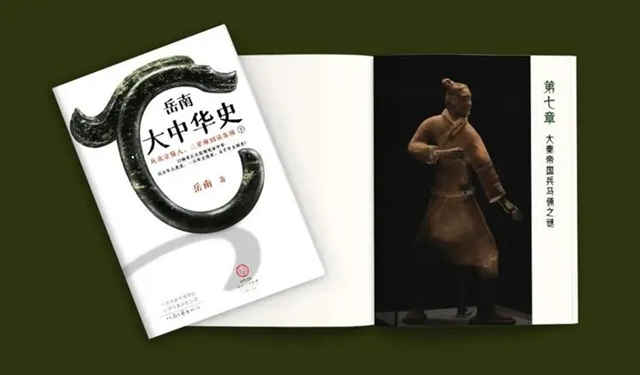

最近的一系列考古热带火了“考古文学”。著名作家岳南昨天在上海大隐书局由读客文化推出了他的新书《岳南大中华史——从北京猿人、三星堆到清东陵》。怎么对学术性极强的考古成果进行文学化解读?岳南无疑作了一个示范。

很多读者知道岳南,是因为他10年前出版的那一套《南渡北归》。这套书写的是中国一批文化大师最后的命运。但其实岳南还有一个重要身份是中华考古文学协会副会长,基于考古发现来进行文学解读,这是岳南30年来一直在做的事。

近年考古大热,比如最近的三星堆遗址的再发掘,以及洛阳金村的考古等。很多青年人对各种考古发现很感兴趣,但苦于了解考古是有一定门槛的,一知半解或者误解的事情时有发生。这就需要有人像作科普文学那样地去对考古文学进行解读和诠释的工作。而岳南说他正是扮演了这样的角色。

岳南告诉记者,在《岳南大中华史》的写作中,他希望通过将一百年来的田野考古发掘成果,由远及近、由点成线地连接起来,以物证对应史籍,用出土的遗迹、遗物来推断和验证中华民族文化与文明的来龙去脉。一个又一个考古铁证,真正展现中华文明的源远流长、璀璨耀眼。记者注意到,《岳南大中华史》书写的大部分考古发现,都来自中原地区之外的文明遗址,尤其是用较大篇幅讲述了古蜀国、曾国这些相对“边缘”的文明和历史。这背后体现的正是岳南的大中华史观,他希望大家用一种更广阔的视野去看待历史。

但是从考古成果报告到“考古文学”还有一个复杂的转化过程,这对作家来说是一个综合素养的考验。比如《岳南大中华史》的《惊魂马王堆》,岳南就用“羽化而登仙”“薄如蝉翼、轻若烟雾”“衣锦絅衣,裳锦絅裳”来形容2000多年前妇女的装束。马王堆遗址出土过一件素纱蝉衣堪称稀世珍品,重量仅仅48克,和它同时出土的另一件49克,一件衣服不足一两。可见,“薄如蝉翼、轻若烟雾”对衣物的描述是多么栩栩如生又恰到好处。

岳南说,30多年来,他一直在不断探索着考古文学的写作,用文学的方式抢救了一部分可能将会失去的资料、信息,并逐渐形成了考古物证、史料史籍、发现发掘故事三者融会贯通的写作方法。“我采访的人里有80%都不在人世了。如果自己不写,很多考古故事就随着考古人的去世而消失了。”

《岳南大中华史》只是一个开端,今后10年岳南还准备用同样的审美标准有计划地采写50个左右的遗址,通过遗址的发掘物验证和研究中华文明史,更平衡、更完整地书写中华史。“这50个遗址主要是人类一万年文化史以来每一个阶段有代表性的,比如红山文化、牛河梁文明、良渚文明等,然后在宋、元时代要深挖,找到反映那个时代精神与社会生活状态的东西,这样,整个一部中华史就显得饱满丰硕得多了”。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐