方舱记“疫”|这位方舱“大白”写下1.6万字抗疫日记

青年报·青春上海记者 范彦萍

临危受命、逆行者、党旗在隔离收治点飘扬、紧急扩容、抗疫,我看到了魔幻人生、上海抗疫的冷思考、匍匐在空灵的旋律里聆听春韵、使命抵达……1.6万余字,17个篇章。

从4月6日入舱到5月2日清舱,庙行镇集中隔离收治点临时党支部书记张国平带领团队在庙行镇集中隔离收治点奋战了将近一个月。他通过抗疫日记的方式写下了上万字的《防疫,拯救生命的战争--庙行镇集中隔离收治点工作纪实》。

■ 自述人:张国平,庙行镇集中隔离收治点临时党支部书记

== 临危受命 ==

2022年4月6日星期三

根据防疫工作计划,今天早晨6点半,我便从镇机关大院步行去防疫联系的居委会,一路上,没有任何行人和车辆。曾经在人们心中灯红酒绿、车水马龙的申城,彻底失去了曾经的喧嚣。豪华的商业街两侧的梧桐,尽管在春风吹拂下,露出了很多嫩芽,它试图展示春天应有的韵味,却因缺少了烟火气息,给人一种萧瑟的感觉。

自4月1号浦西封控以来,两天一测的核酸检测已经成为了浦西人民生活中的常态,大家都比较配合医务人员,排队的人群中,没有人埋怨,对人与人间距2米的要求普遍都比较自觉。

上午10点36分,我正在点位上指导核酸检测时,接到了镇党委书记的电话,要求我迅速回单位,接受重要任务。

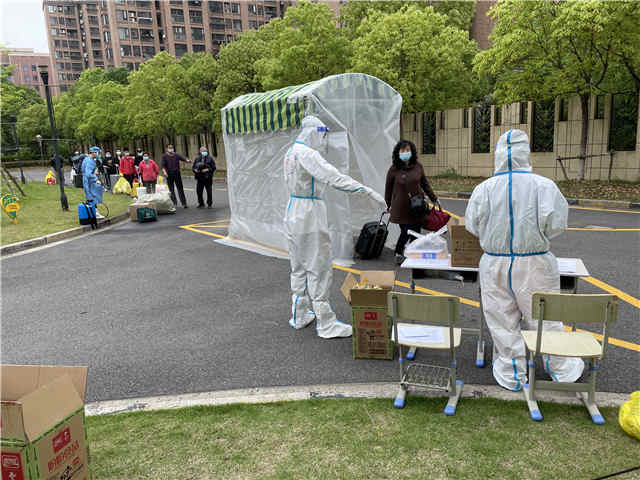

原来,任务是要求我和一并受领任务的镇纪委彭副书记立马前往镇域内的庙行实验中学开设集中隔离收治点,可依据方舱建设标准,力争在今天晚上12点之前完成收治点的改建并正式接收阳性人员。

会议时间出奇的短。我彻底懵了,将学校改建成收治点对我而言绝对是一个陌生的课题,从来没有涉及过任何类似的工作,看了下手表,距离领导下达的任务完成时间还有十三个小时。

602张折叠床、1000桶40斤装的纯净水、1500只面盆、500台饮水机……面对接踵而来堆积如山的物资,如何在短时间内送到污染区是一件让人头皮发麻的事。此刻,全镇已进入人员封控状态,原本就为数不多的机关人员大部分在基层防疫一线,只有五人组成的指挥部人员面面相觑。很快,一支20人的应急增援队伍来了,解了燃眉之急。

晚上十一点四十五分,体育馆上177张床位已经按隔离点要求全部到位,一个击剑馆、三个教室都腾空了所有的器材与课桌,一直紧锁着眉头的镇长终于轻轻地嘘了一口气。掐指一算,比原定的十二点提前了整整一刻钟。

凌晨三点,区转送中心下达指令,庙行实验中学收治点开始正式接收阳性人员。

当我拖着疲惫不堪的身躯走出收治点时,已经是第二天的凌晨四点多,很想看着静谧的天空,可惜眼皮很沉,真想睡个好觉。

== 逆行者 ==

2022年4月8日星期五

古人云:兵马未动,粮草先行。面对这场亘古未有的没有硝烟的战争,武汉成功的经验证明,采取隔离方式既是最古老也是最有效的方法,无论是建设方舱,还是建设收治点,要打赢防疫阻击战,都离不开人力资源的支撑。

除了指挥部以外,一支素质过硬的医疗队、一支服务到位的保洁队、一支作风优良的保安队是建设一流收治点的重中之重。幸运的是,在收治点开启的第二天,我们就召募到了10名保洁员、9名特保和8名保安。

无论是保洁还是保安人员,普遍年龄偏大,很多人对穿戴防护服动作要领不清,在进舱前的突击培训中,他们不顾天气炎热,不厌其烦重复同一个枯燥乏味的动作。

小王是一名安徽农村来沪的打工人员。带着儿子来到月浦打拼,平时给人家当清洁工。疫情发生后,母子两人相依为命,不知如何是好,当她在居委会无意间听到招募志愿者信息后,她二话没说就报了名。没过十天就接到了通知面试信息,她连洗漱用品和换洗衣服都没有来得及带,便骑着摩托车来到了收治点位。经过快速培训,没有过问报酬,随即便上了岗。当有人问她儿子怎么办时,她淡淡地说:“儿子大了,总会自立,现在这里更需要我。”

老张是位前年退休的工人,当得知浦西即将封控管理消息后,主动到居委报名,要求到防疫一线出一份力。来到收治点后,他看到一辆装满床铺和棉被的大货车,他不假思索就投入到了卸货的队伍中,全然不顾年迈患有心脏病的身体,爬楼梯、拼装床铺,一干就是四个多小时。到了下午三点多吃中饭时,保洁队长发现多了一个人,问他有没有经过面试,他是这样解释的:抗疫是每个人的事,是国事,也是家事,当志愿者我自己说了算。

保洁队长小胡是名95年后退伍军人。他是第一个下污染区工作的人,是第一个自主进行医废处理的人,是第一个上班考勤的人。

== 党旗在隔离收治点飘扬 ==

2022年4月10日星期日

我们第一时间在隔离收治点建立了临时党支部,把收治点的7名党员,48名保洁、保安人员全部纳入党支部的管理范畴。

党支部给每个入点人员写了《致来宝山庙行朋友的一封信》,介绍了庙行历史,明确了服务承诺,打消他们的不良情绪。此外,我们还建立了入点人员档案,对那些年老体弱、患有比较严重基础病的特殊群体,实施特殊照料。42岁的刘先生是一名肝癌晚期患者,我们指定专门的保洁和医务人员对他进行重点照护,定期送药,定期进行核酸检测,定期倾听需求,不定期做好心理疏导,目前情绪与病情比较稳定。对那些儿童患者,党支部发动工作人员制作了独具匠心的小礼包,配上温馨的祝福卡通片,让他们感受到隔离收治点浓浓的人情味。

== 东方既白 ==

2022年4月18日星期一

苏东坡在《前赤壁赋》中写道:“客喜而笑,洗盏更酌,肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方既白”。这里的东方既白就是说太阳已经出来了,天亮了。

接到上级有关部门的通知,从今天起,收治点对连续两次核酸检测结果为阴性的患者,可以上报区疾控中心复核后,居家七天健康隔离。一方面意味着赋予了收治点相当于方舱的权限,既可以接收阳性病人入舱,也可以经过复核后办理出舱,实现了进出通道的闭环;另一方面点位上的阳性患者看到了在收治点治愈回家的曙光。

首批两次检测呈阴性的86名患者都得到了回家的消息。当我们将这一好消息告知61岁黄阿姨时,她的反应让我大跌眼镜,她明确拒绝出舱。原来,黄阿姨是一位独居老人,老公先逝,膝下无子,长年患有高血压、心脏病,相比在收治点周到细心的服务,她对回家还是有很多的忧虑和不安。

我们及时将黄阿姨的情况与她所在的居委进行了沟通,居委干部让我们转达对黄阿姨的关切,表示回家后,居委会一定会定期上门为她排忧解难。之后黄阿姨选择先在点位上当起志愿者,这样的结局,也算是皆大欢喜。

== 攻坚拔点 ==

2022年4月22日星期五

根据市委市政府的部署,全市从今天起开展社会面清零攻坚九大行动,力争早日实现社会面清零。

今天凌晨大约三点钟左右,突然接到了素未谋面的林女士电话,请求我能帮她一个忙,让她和婆婆在一起方便照顾。原来是林女士和她丈夫及婆婆的核酸检测为阳性,刚刚接到防疫部门的通知,要求他们去集中隔离点。尽管居委会充分考虑到她家中的特殊情况,准备请示上级部门让她全家居家隔离,但在防疫面前,林女士一家没有做任何选择题,全然不顾个人经营的业务,坚决服从防疫大局,进舱隔离。居委会也再三承诺会照顾好她的两个未成年孩子。

林女士是一位六年前从安徽来上海打拼的成功人士,专门从事生活类物资的批发。这次我镇隔离收治点之所以能在十多个小时建成并接收患者,林女士可谓是功不可没,无论是床铺及床上用品,还是洗漱必备品,她都想方设法给予了充足的保障,价格也比较公道。有一次因为供货商的问题,原先订好的四折叠床变成了三折叠床,她二话没说,主动揽责,并承诺如果换货不成,已经到货的三折叠床免费提供给收治点患者使用。她的一席表态让我刮目相看。

林女士仅仅是身处疫情风暴中心的普通一员,是上海市民抗击疫情阻击战中的一个缩影。自从进了隔离接收点工作以来,尤其是全市打响清零的战役后,我更是时时刻刻都被身边的人和事所感动着。

昨天总计转入七批次患者,今天转入四批次,总体上呈下降趋势,真心希望转入的批次越来越少,转出的越来越多。让我们看到了曙光。

== 使命抵达 ==

2022年4月30日星期六

今天是四月的最后一天,不经意间,我在隔离收治点工作已经快一个月了,此刻,暖阳透过窗户照着用四张桌子拼凑而成的床榻。昨晚,我收到相关隔离收治点即将关舱的喜讯,无比高兴。

上午又有32名两次核酸测验阴性的出舱回家,剩下也就百把人的患者了。看到他们心底里洋溢出来的那种绝地逢生后的感慨,特别是在方舱便笺里留下的一封封发自肺腑的感谢信,我感慨万千。大家虽然素不相识,因为疫情让我们在同一片蓝天下,勇往无前。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐