世界首次!上科大研究团队揭开苦味受体的“神秘面纱”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

9月16日,上海科技大学刘志杰和华甜联合研究团队在《科学》 (Science)期刊发表研究长文,在马钱子碱激活人源苦味受体TAS2R46的结构基础研究中取得重大原创性突破,在国际上首次揭开了苦味受体的“神秘面纱”。

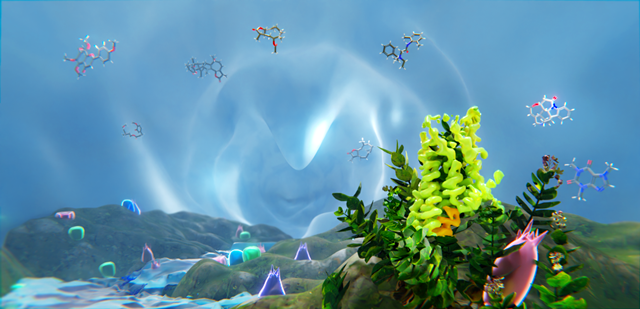

我国自古就有民以食为天的说法,而味觉系统正是支撑饮食文化发展的重要自然基础。味觉是由存在于味蕾中的味觉受体介导产生的,人的味觉由酸、甜、苦、咸和鲜这五种基本味感组成。其中,苦味、甜味和鲜味受体属于G蛋白偶联受体(GPCR),而酸味和咸味的感知是通过人体中的另一类膜蛋白——离子通道受体完成的。各种味觉信号分子结合特定受体后启动胞内信号转导,从而激活味觉细胞使其分泌ATP。ATP作为一种神经递质激活感觉神经纤维,经由特定的神经通路传递至不同脑区,从而产生不同的味觉感受。由于大多数有毒物质具有苦味,因此苦味受体具有规避有害食物,防止中毒的重要作用。

苦味受体(TAS2Rs)是味觉系统中比较特殊的一类受体,与其他GPCR的序列同源性低,因此被单独归类为class T亚家族。迄今,该受体家族的结构仍未被解析,是GPCR结构生物学研究领域最后一块未被开垦的处女地。

上科大刘志杰团队与合作者在过去几年中聚焦与重大疾病相关的GPCR研究,其中对大麻素受体的系统性研究成果获得了2021年上海市自然科学一等奖。此次,刘志杰和华甜研究团队把研究目标聚焦于苦味受体TAS2R46,它是一个广谱类苦味感知受体,可以识别多种不同结构类型的苦味分子,包括马钱子碱、奎宁、夏至草素等。

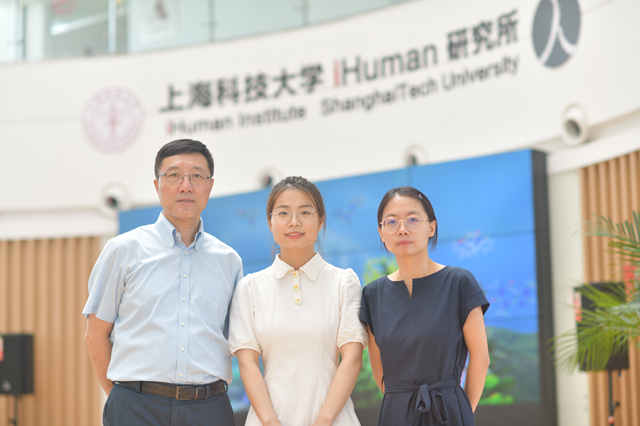

研究团队(左至右:刘志杰、胥维秀、华甜)

马钱子碱是从马钱子中提取的生物碱分子,具有抗炎镇痛等药用效果,但同时也有较大毒性。据报道,马钱子碱是苦味受体TAS2R46最强的激动剂之一。除了口腔,苦味受体TAS2R46在呼吸道、肠道、脑和心脏等组织也有显著表达,被认为是哮喘的潜在药物靶点。但由于缺乏结构信息,苦味受体TAS2R46的配体识别模式、受体激活及信号转导机制等仍然未知,这极大限制了人们对苦味受体的功能研究以及相关的药物研发。

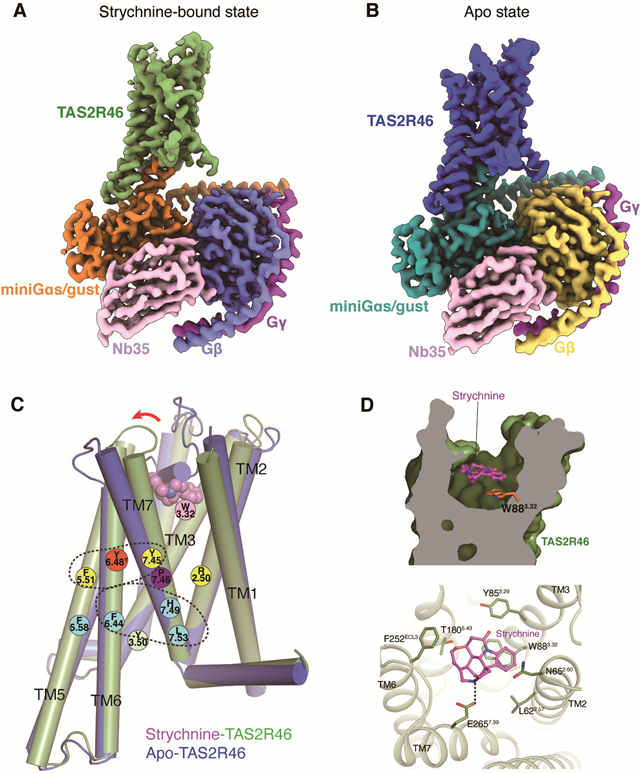

Class T家族苦味受体作为GPCR家族中最后一个未被攻破的堡垒是有原因的,联合团队在破解苦味受体TAS2R46结构过程中遇到了前所未有的困难。苦味受体主要表达在味觉细胞表面,以往的GPCR表达技术并不直接适用。经过不断尝试,他们独辟蹊径地设计了几种非常规方法克服了一系列难题,使用单颗粒冷冻电镜技术成功解析了马钱子碱激活及无配体两种状态下TAS2R46受体与下游信号蛋白复合物的结构,首次揭示了苦味受体独特的三维结构及调控机制。

通过与其他激活态GPCR结构的比较分析,研究团队发现TAS2R46中存在一种新型激活开关并且该受体采取了非常独特的激活模式。同时,TAS2R46构象动态的胞外域表明该受体可能存在多种配体结合模式来实现其广谱的配体识别能力。更重要的是,研究团队还意外发现TAS2R46与下游特有的G蛋白味转导素嵌合体存在预结合的相互作用模式,这与GPCR先被配体调控后再结合G蛋白的传统激活模式完全不同。

研究团队认为,由于苦味受体肩负保护人体免于中毒的预警任务,它们必须进化出高效监测食物中的大量味觉分子并迅速将苦味信号传递至大脑的能力。苦味受体这种在配体识别、激活及信号传递中所采用的删繁就简机制很好地体现了生命活动中的大道至简。

该研究为探索苦味受体的结构和作用机制开创了新途径,填补了T类GPCR结构的空白,未来还将促进针对苦味受体的化学感知和药物候选分子的探索。

该论文题为“Structural basis for strychnine activation of human bitter taste receptor TAS2R46”。上海科技大学生命科学与技术学院2019级研究生胥维秀为该论文的第一作者;上海科技大学大道书院院长、iHuman 研究所执行所长、生命科学与技术学院教授刘志杰,iHuman 研究所研究员、生命科学与技术学院助理教授华甜为共同通讯作者。上海科技大学为该论文的第一完成单位。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐