看到他们就看到中国的未来

青年报·青春上海记者 刘春霞

2010年,因为路过时看到一位背竹篓、牵小孩的妇女趟水滑倒数次,8岁的王麒淦开始用自己的压岁钱和代言费捐助四川省漳腊村村民修桥,一捐就是11年;2016年,因为妈妈不幸得了急性髓系白血病,12岁的隋翼远忍受着动员针的强烈应激反应,为妈妈捐献了造血干细胞,一年后妈妈的病复发,他义无反顾又捐了一次;2020年,因为在学校学过急救知识,15岁的盛晓涵在放学路上看到倒在路边、没有意识的老人时勇敢出手、精准施救,最终救回老人一命。三个年龄相仿的少年,在成长的道路上,都用自己的善举诠释了为什么凡人微光总是带给我们最大的感动。

/ 崇德 /

希望自己能做一座“桥”

11年为四川省漳腊村捐助修建了一座“隆昌桥”,在王麒淦眼中是一件“很小的事”,他认为,能够有机会、有能力帮助别人对自己来说是一种满足。

2019年考入复旦大学信息科学与工程学院后,王麒淦一直积极参加各种志愿服务活动:大一时,武汉疫情暴发,作为班里的支部书记,他组织同学们开展了各种志愿活动;大二时,他积极参加雷锋日宣传、云支教等活动;大三时又遇上海疫情,他加入了学校的党员服务队,和老师们一起搬运物资、采样消杀、夜间值守……即便到了忙碌的大四,王麒淦也没闲着。在今年秋季新学期的迎新活动中,他作为邯郸校区南区党员服务队迎新活动负责人之一,又从早到晚忙碌了两天,组织志愿者迎接新生、帮忙搬运行李,让上千名入驻南区的新同学甫一入校就感受到了来自学校的温暖和关怀。

王麒淦说,如果说当年萌发捐助修桥的念头只是一种本能的善意反应,那么在复旦大学参加志愿服务的经历,已经让他内心把服务和帮助他人当成了一种自然而然的习惯,“参加党员服务队抗疫的过程中,老师们身上示范出的那种政治强、业务精、纪律严的素养,深刻影响了我,他们潜移默化的影响,让我体会到了志愿服务更深层次的内容。”

王麒淦希望自己能成为一座架构起多维度联系的“桥”,“这座桥是一座能让人与人之间通讯交流更顺畅的桥,是能把理想和实践结合起来的桥,也是能把个人和家国结合起来的桥,这样的‘桥’是向善的意义所在,也是个人的价值所在。”

/ 坚强 /

以积极的态度面对人生

两度捐骨髓救母,隋翼远的故事感动了很多人,在2019年“全国向上向善好青年”评比中,他获得了“孝老爱亲好青年”称号。遗憾的是,尽管隋翼远和妈妈都付出了很多努力,但病魔实在过于强大,在他进入曹杨二中读高中前,妈妈还是离他而去。

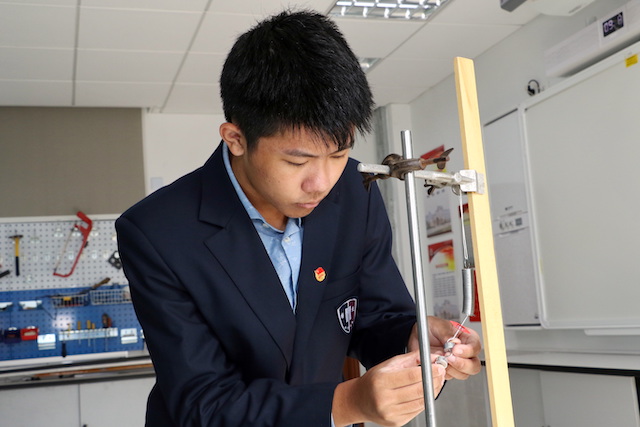

经历过伤痛,隋翼远变得更加坚强。今年5月,他度过了18岁生日,在7月的高考中,他基本发挥出了自己的水平,最终拿到了江苏大学工商管理专业的录取通知书。9月3日,隋翼远到江苏大学报到,成为一名大一新生,也开启了崭新的大学生活。

“现在回过头去看,感觉当时已经做了最好的选择,对于(妈妈生病)这件事是无憾的,当时能尽的人力都已经尽到了。”聊起妈妈,隋翼远还是会忍不住难过、哽咽,但他也正以更积极向上的态度去面对生活,“毕竟人生还很长,而且我觉得妈妈肯定也会希望我以更加积极的态度去过好自己的人生。”

9月中旬,隋翼远一直在参加学校的军训,每天过得充实又忙碌。面对全新的学校环境和陌生的同学,隋翼远适应得很好,“同学们都很友善,学校环境也不错,我对接下来的四年大学生活很期待。”

/ 向善 /

更多事情会选择勇敢面对

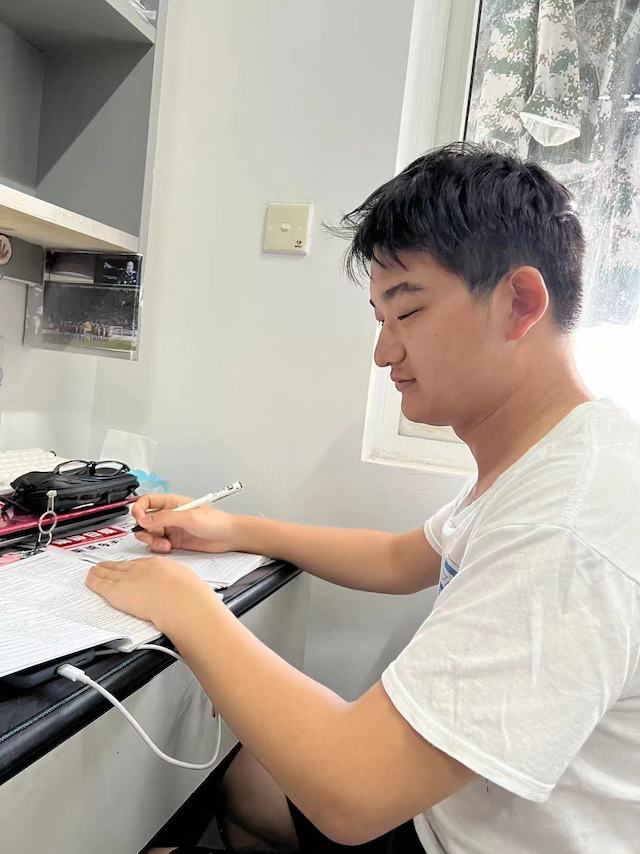

距离在街头勇救王老伯已过去近两年,盛晓涵的生活早已恢复了平静,今年秋季新学期,他升入高三,开始了“痛并快乐着”的高考冲刺学习。

“(救人)这件事现在大家已经很少去谈论了,我和同学之间的相处、玩闹也没有任何改变。有时我给同学帮忙,偶尔对方会‘损’我一句‘得到你的帮助很荣幸’,我听了也会笑出来。”盛晓涵说,救人事件带来的最大“影响”,就是逢年过节他多了一项任务——给王老伯打电话或发微信问候,关心一下这个跟自己结缘的长辈,“他也会关心我,感觉挺好的,相当于多了个家人。”

救人事件被广泛报道之后,外界有很多声音,大多数表扬盛晓涵的行为,但也有人为万一施救不成功而担心。盛晓涵说,自己从来没怕过救不成功的后果,也不是顶着负担出手的,“当时现场如果有专业医护人员,我肯定不会抢着上去急救,但现场没有,而我学过急救知识,比没学过的人救成功的可能性要大一点,所以我就上了。”在盛晓涵看来,拥有了急救这样的技能,关键时刻也就有了帮助别人的责任,“无论怎么样都要上。”

盛晓涵救人之后,他所在的格致中学的心理老师曾对他说,“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”。这句话对青少年来说是非常重要的一句话,因为青少年阶段心理还没有完全成熟,这期间做好事受表扬,会对之后的性格形成有很好的帮助。“我觉得老师说得特别有道理,因为我自己就有明显的体会,救人之后大家都夸我、鼓励我,也让我受到了很大的激励和鼓舞。”盛晓涵认为,与人为善,即便再小的事情也会留下一点小小的微光,多做好事、多行善举,积少成多,自己心里被光填满了,也会自然而然地发出光。

经历了救人事件后,盛晓涵说自己更勇敢了,生活中更多的事情都会选择勇敢和向上去面对,“我觉得我可以用更好的面貌来面对这个世界,所以也会更积极努力地去学习、进取。”

青年报·青春上海记者 刘春霞

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐