86岁院士眼中的深海“暗世界”,被复原成这样一座“深海园林”

青年报·青春上海 记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

86岁的中国科学院院士、海洋地质学家、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先,最大的夙愿就是能在有生之年看到上海建成一座真正意义上的深海馆。“大餐”虽未至,“前菜”已上,今天(12月3日)上午,这位院士团队与上海科技馆联合打造的“深海园林”展在上海自然博物馆亮相,数十件来自千米深海的珍稀标本首次与观众见面,其中还有老院士亲自深潜洋底“邂逅”的深蓝来客,展期将持续至明年2月28日。

◆ 首个深海主题展可沉浸式体验海底暗世界 ◆

位于上海自然博物馆B1层的这一“深海园林”,是中国首个深海主题综合性原创临展,拥有目前世界上最大的冷水珊瑚林复原场景。

从《山海经》里的海洋神话为入手,到凡尔纳的经典科幻小说《海底两万里》,展览首先展示了人类对于“海边的想象”,古老的传说讲述的是人们面对海洋从恐惧到希望探索的愿望。来到近现代,人类开始“追梦深海”,从潜水到深海电梯,从中国第一台载人深潜器“蛟龙号”的图文介绍,到国产载人深潜器的骄傲“深海勇士号”模型,带领大家了解海洋探索的技术发展,展示人类从海面到海底探索的历史跨越。

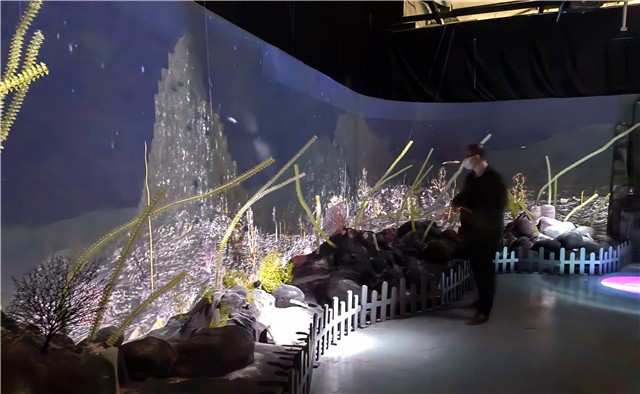

见识到国之重器的发展历程,接着即将辗转于一段“幽暗仙境”,模拟的正是深海“暗世界”,游弋其间,两旁不时亮出深海中的珊瑚,正如一个可媲美陆地园林的深海“园林”。在这个生态系统中,各种珊瑚高低错落,为众多的动物提供了栖息场所,是黑暗世界中奇妙的景致。走过这段“园林”,80多种漂亮的各色珊瑚模型令人眼前一亮。而在这个“海底奥秘”世界,还将以有关深海的最新研究成果为基础,引导观众从研究者的角度去认识珊瑚林和热液冷泉生物。直到最后一个版块“探索无限”,问题板等待观众翻开,是在参观结束后的记忆回溯。

正如上海科技馆馆长王小明对这一展览的形容:“震撼”,逼真还原的海底世界形成了一片“深海元宇宙”,让这一“游园”体验更为沉浸式。而在汪品先院士看来,“深海园林”展也想开发深海的艺术价值,分享只有科学家能看到的世界——原来深海的暗世界里还有意想不到的自然美,有这么丰富的诗情画意。

◆ 还原科学家眼中的神秘深海世界 ◆

“估计这是世界上第一次这样的公众展览,因为这是新发现。”汪品先在接受记者采访时表示。展览选取30多件5个科的冷水珊瑚标本,多为2020年中国科学家搭载“深海勇士号”在南海采集而来。其中,23件冷水珊瑚标本首次与观众见面。

2018年,82岁的汪品先受到中科院深海所的邀请进行了一次深潜之旅,本来并非是看珊瑚。“深水珊瑚这个东西放在深海里实在太小了。”汪品先告诉记者,2000米深的水域里,相当于两条南京步行街竖起来的高度,很难看见珊瑚。但他却第一次“撞”见了珊瑚的痕迹。其中有些通过机械手辛苦采集上来的就成为了如今人们可以看到的展示品。

汪品先希望能让大家看到他眼中的深海世界。他眼中的“深海园林”,最大的特点是“暗”。“世界海洋3700米深,只有顶上一、两百米有光,所以95%的海洋是永恒的黑暗,从来不见光线。黑暗里有什么? 这就是奥秘。”他表示,“园林”由植物组成,暗世界里却只能有动物,和阳光下的热带珊瑚礁不同,“深海园林”的主角是冷水珊瑚,如竹珊瑚、扇珊瑚等“柳珊瑚”类,它们就是暗世界里的神秘动物。探索暗世界,最有趣的就是生物。

展示中400平方米的深海场景,集冷水珊瑚、热液和冷泉三个生态系统于一体,呈现了深海“暗世界”的神秘动物群,代表了海底的快生活和慢生活。“热液和冷泉口的动物群密密麻麻、层层叠叠,但是一旦源头转移就全体死亡或者活埋,代表快生活。深海珊瑚长得慢,一年 4-35 微米,寿命上千年,最老5000年,属于慢生活,但是能提供古代深海温度等珍贵信息。”

而在深海冷泉区域,则重点展示了由科考船“太阳号”和“海洋四号”以及无人深潜器ROV“科学号”采集的,来自我国南海冷泉区域的岩石及其生物标本,包含了非常完整的深海潜铠虾、贝类、冷水珊瑚及自生碳酸盐岩。

◆ 将探索深海的“种子”种到青年心中 ◆

展览现场,有孩子发问:“海底有哪些生物?”“深海没有光,所以只有动物,今天你就能看到。当然还有微生物,得要很大的显微镜才能看到。等以后办了深海馆,就把微生物给你看!”86岁的老院士这样回答。

汪品先一直以来的愿望,就是能在上海建设一座深海馆。“深海里远远不止这些,今天这只是个开胃菜。深海馆的主体应该包括深海海底海水的形成,它的构造,海底生物等等科学展示,其次应该是展现深海探测技术。”

这也得到了王小明的认同。在他看来,如果说自博馆可以算是“深地”科普场馆,天文馆属于“深空”,那上海的确缺少了一个“深海”场馆。“上海靠海,更应该有所作为、有所体现,给更多市民一个能够了解深海的地方。”

我国“十三五”规划纲要提出要加强深海、深地、深空等领域的战略高技术部署,深海战略是其中重要的组成部分。而随着近二、三十年来深海探索科技的发展,却始终没有一个公众博物馆展示深海的奥秘和探测技术。“上海要走在前面。”汪品先说,这应该是海派科普的特色。

无论是科普展还是科普馆,更大的意义是让更多人认识深海的重要性,把探索深海的“种子”埋到青年一代的心里。“中国原来在世界上是文明发展最早的,直到宋朝都是世界强国,后来怎么没落的?就是上世纪16世纪以来,西方以地中海为中心的海洋文明起来了,而我们反而倒退了。现在我们醒过来了,最重要的是青年醒过来了。”汪品先表示,他如今致力于海洋科普,是希望在青少年群体中掀起一股“海洋探索热”,更希望他们在未来投身深海事业。

“不一定是念海洋专业的,只要是对海洋真正热爱,而不光是为了考试分数或者毕业文凭。”汪品先说,他非常希望中国的青少年能从小就喜欢大海,有海洋的气魄,有海洋的性格,“这样才有往前闯的前景,才能共同将中国打造成海洋强国。”

青年报·青春上海 记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:马鈜

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐