青年发现|这届年轻人开始流行“知识摆摊”,赚钱还是自我价值实现?

青年报·青春上海记者 陈泳均

如今,一种名为“知识摆摊”的新型摆摊形式悄然出现,并成为社交媒介上的热门话题,频上热搜。不卖货,不卖咖啡,“知识摆摊”的年轻摊主通过自己的专业和特长,为顾客提供咨询、答疑解惑等服务,在杭州、深圳、大理、西安等城市已经出现了不少“知识摆摊”人。这届年轻人为什么会选择“知识摆摊”?又在其中收获了什么?

▼ 现象 ▼

答疑解惑的“知识摆摊”

一种社会探索而非生意

“心理咨询,聊天解忧。”在异域风情的古镇集市,在繁华都市的商场广场,在古韵悠远的江南庭院,年轻人纷纷尝试“知识摆摊”。在社交媒体上,众多年轻人分享自己“知识摆摊”的照片。虽名叫“摆摊”,但其实是集市活动的一个摊位,由集市活动主办方向相关主管单位申报,并非个人路边摆摊。

在采访中,青年报·青春上海记者发现,“知识摆摊”的本质更像是一种知识付费服务,来自心理学专业、哲学专业等人文专业的摊主通过自己的专业所学,为前来光顾的顾客答疑解惑。

支起“知识摆摊”的摊位,摆好几块纸板,上面罗列着疗愈小游戏的选项,这是90后摊主蚯蚓(网名)的摊位。蚯蚓本科和研究生毕业于华南师范大学心理学专业,去年辞去中学心理教师的工作后,出于对于学术的热爱,他希望通过“知识摆摊”探索更多心理健康活动的应用和效果。

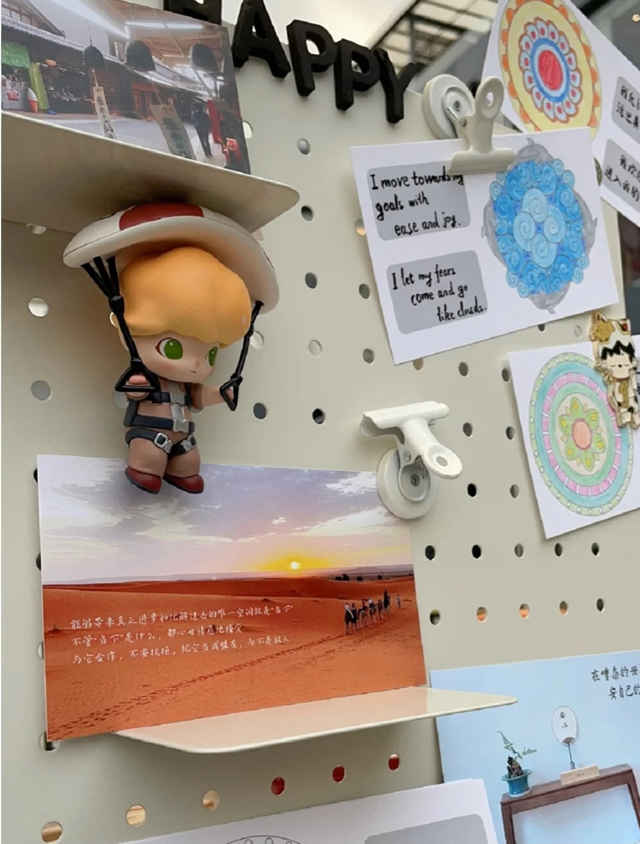

“当时因为摆摊很流行,我就报名参加了一个商场内举办的集市活动。我发现相对而言,提供心理疗愈的‘知识摆摊’是种新形式。在心理健康活动中,最热门的是曼陀罗花涂色,这是业内很成熟的一种疗愈活动形式。通过利用手中的画笔,在曼陀罗绘纸上表达心中的情绪、意向,从而开启与自己内心的对话,释放不良情绪,进行一场愉悦的减压旅行。”蚯蚓说道。

在“知识摆摊”时,最让蚯蚓印象深刻的是一对母女。蚯蚓回忆道:“当时是个妈妈带着读小学的女儿,女儿想要体验心理健康活动,不过妈妈对心理这块不太了解,保持一种怀疑态度。后来在女儿的劝说下体验了一回,感觉很好,和我说下次还要参加这类活动。”从心存怀疑,到了解拥抱,蚯蚓感受到了心理学专业带给自己的成就感和收获感。

那么,“知识摆摊”赚钱吗?对于“知识摆摊”摊主而言,这更像是和社会互动的纽带,而并非一门生意。蚯蚓向记者算了一笔账,“虽然‘知识摆摊’几乎没有产品成本,而且很受年轻人欢迎,但在商场集市内摆摊,一天需要向活动主办方支付150元左右的摊位费。心理健康活动我一般收费5元/次,5分钟的答疑收费在10元到15元范围内,还要考虑天气等因素,所以收入不稳定。”

▼ 背后 ▼

摆摊成为年轻人观察社会的窗口

通过“知识摆摊”实现自我价值和探索

对于年轻人而言,他们不仅需要一个观察社会的窗口,也需要一个重新审视自己内心的机会,“知识摆摊”以一种新兴的形式满足了他们的需求。同时,“知识摆摊”在给别人答疑解惑的同时,也让年轻摊主感受到自身价值,激发年轻人对于自己专业的热爱。

“‘知识摆摊’最吸引我的是,可以通过摆摊遇见不同的人,看到他们的不同面。此外,在和顾客交流中,对自己会有更多的认识和觉察。比如在我摆摊时,如果有顾客觉得心理健康活动不科学,这会让我产生更多思考,如何让人更加接受心理健康活动。”蚯蚓说,在摆摊中,他观察到一个有趣的现象,虽然身处快节奏的一线城市,但是前来答疑解惑的年轻人以情感咨询为主,并没有关于工作职场的问题。“很多时候,我们把亲密关系简单化了,太把注意力放在对方身上,而不是放在自己身上,比如自己能做什么让彼此关系发生良性改变。”

在“知识摆摊”中,也有大学生在帮助他人中,感受到了所学专业的价值。哲学系专业的李同学今年参加了社区组织的摆摊活动,最初抱着试一试的想法,她在摊位上写着60元不限时答疑解惑。李同学告诉记者:“没想到真有位大哥,看到我的KT版,走到摊位前问我人生的意义是什么,这个问题可以说是专业对口了。然后,我们从加缪开始聊,聊到存在主义,再聊到人从哪里来,到哪里去。最后,我用‘生活的意义在于生活本身,而不是在于你如何去描写’结束了我们的谈话。”第一次摆摊就赚到了钱,让李同学又惊又喜,不仅感受到了专业的意义,更在答疑解惑中重新思考自己的生活。

▼ 专家 ▼

“知识摆摊”具有社交属性

成为年轻人与社会的纽带

为什么“知识摆摊”会在年轻人中流行?关注青年话题多年的心理二级咨询师薛强接受青年报·青春上海记者采访时分析:“首先,‘知识摆摊’提供了年轻人展现自己专业学科优势的应用场景。此外,‘知识摆摊’具有社交属性,在为他人答疑解惑的同时,也在探讨中让年轻摊主对社会、对内心思考更多。”

在薛强看来,“知识摆摊”更像是年轻人的一种社会实践,不仅能够提高年轻人的沟通能力,也是对年轻人自身专业知识掌握能力和应用的一种测试。“从一定程度上,‘知识摆摊’对于年轻人而言,能培养年轻人在职场中需要具备的能力。此外,大学生也可以在摆摊中思考和发现,自己的优势和相对劣势,从而进一步思考未来就业或者创业的方向。”薛强说道。

== 记者手记 ==

年轻人化身“知识摆摊”摊主,折射出他们对自我价值实现的追求,通过摆摊感受到自己学科的价值和意义。或许初出高校求职时,我们忐忑于自己的专业不对口;或许进入职场后,我们会迷茫于自己所学与所做的矛盾所在。“知识摆摊”更像是提供了一段“gap time”,在这段工作和生活的“间隙时间”中,年轻摊主以知识会友,“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”。在为他人答疑解惑中,不仅感受到帮助他人的快乐和收获,更感受到知识的价值和意义。

我们不必急于探究“知识摆摊”的经济意义,从更广义、更包容的角度,不妨看作一次社会实践,或者是一场人文社科实验。“知识摆摊”不仅是一场对他人的探索,更是一场对自己内心的探索,何乐而不为?

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐