漂在景德镇的年轻人——火与泥土,诗与远方

青年陶艺家孔祥希已经小有名气。本文均为受访者供图

青年报记者 周胜洁

可享受自由,可畅聊艺术,可专心创作,在江西景德镇求学4年的赵伟豪爱上了这座城的包容。刚毕业的他,毫不犹豫留下当了“景漂”,他创设自己的陶瓷品牌,踏上寻觅诗和远方的路。

作为赵伟豪的前辈,来自上海的孔祥希已有十多年“景漂”经历,在景德镇潜心创作,回上海参展、洽谈,生活节奏可控,一切对他而言都刚刚好。

据不完全统计,目前景德镇吸引了超过三万名“景漂”来到千年瓷都寻求生活的另一种打开方式,文创空间也为“景漂”创新创业搭建了“引力场”。

为何选择景德镇?

成本低包容性高,亦归隐亦享受,岂不妙哉

每到周末和节假日,景德镇陶溪川市集就人来人往。支起的帐篷下,一个个摊位上摆出了充满创意的陶瓷作品,每个摊位旁都有一位洋溢青春的摊主。在这里摆摊的多是年轻的“景漂”或当地院校的学生。

“景漂”,是指那些在景德镇创业、生活的年轻人。他们中有不少人租着几百元的房子,有一手制作陶瓷的手艺,或者正在学习中。他们在市集摆摊变现,也期待结识更多人,寻求更广阔的合作机会。

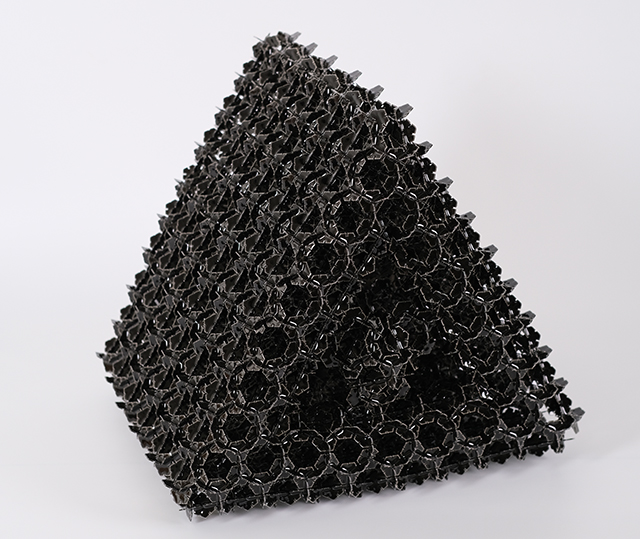

孔祥希作品《生命构建·蜂巢》。

对于摆摊,90后孔祥希并不陌生。这位在景德镇“漂”了十多年的前辈, 2009年在景德镇陶瓷大学读本科时也摆过摊。摆摊文化对20多岁的青年来说很自由很开心,售卖自己的作品,没准还能打造出自己的品牌,这是一种低成本的创业。当年还在摆摊的孔祥希,因为作品颇具创意,卖得很不错,“以前景德镇这个老地方,陶瓷作品以仿古为主,而想要买便宜一些的,就来集市上淘学生作品。”

上海是孔祥希的家乡,景德镇则是为他创作提供艺术土壤的第二故乡。今年他花了更多时间在作品创作上,所以在景德镇工作室的时间明显增多了。

孔祥希作品《生命构建·双螺旋结构》。

当年从景德镇陶瓷大学本科毕业后,孔祥希曾回到上海,在知名广告公司上了一年班,格子间的工作让他充满疲惫,高强度的工作节奏没有留给他进行陶瓷艺术创作的时间。当得知一些留在景德镇的同学开始火热创业后,孔祥希心动了:考研吧,能再次回到景德镇。

那时候,孔祥希在学校对面巷子里租了间小房子和一个工作室,不上课的时候,孔祥希就琢磨瓷瓶、瓷杯,还带着展品频繁参赛。外面马路上尘土飞扬,巷口房屋破败,地面坑坑洼洼,但孔祥希很享受这份宁静和专注,“在上海的工作可以被替代,但回到景德镇,当我的创意被认可后,感受到不可替代性。”

同样在陶溪川市集摆过摊的00后赵伟豪,今年从景德镇陶瓷大学毕业后,没有犹豫和纠结,就选择留在了景德镇当一名“景漂”,因为他爱景德镇的自由。

因为思念北方的故乡,赵伟豪为自己的品牌取名“念北柴烧”。图为赵伟豪向窑中添柴。

赵伟豪学的是陶瓷艺术与设计,进校后发觉,比他大几届的师兄、师姐们不少都经营着自己的工作室。大二那年,赵伟豪想有个空间和朋友喝茶、聊天、思考人生,并创作自己喜欢的陶瓷作品,于是他在景德镇老厂附近寻得一个80多平方米的空间,他在这喝茶、聊艺术、打篮球,一年后就结识了不少陶艺青年,其中就有“景漂”,“我一位东北好哥们做的是微型陶艺,当时就在老厂开工作坊,有茶室、有作坊、有展示空间,我从他身上看到了自己想要的生活。”

两年多来,赵伟豪在工作室里打造了自己的品牌“念北柴烧”。毕业的那天,意味着身份的转变,学生成了“景漂”。今年整个8月,赵伟豪都在为自己的新工作室忙碌,他觅得了一栋二层小楼,自己跟进装修,打造成小众的茶空间、艺术空间。小楼带有600平方米的后院,他将在这里拥有属于自己的窑口,每月至少烧制一窑的作品。

之所以留在景德镇,赵伟豪觉得包容性是他最为看重的,“景德镇的包容性很强,创业成本很低。哪怕是在出租房里,只要有客厅,买来陶瓷的基本材料就可以制作,再送去公共窑烧制就行。”如今有了院子,他可以在院子里过小众生活,潜心创作作品,出了院子就是市区,可以吃夜宵、兜风、打篮球,感受城市烟火气。对赵伟豪来说,这是一种接轨,并不是反差,“能畅聊艺术、归隐山林,也能吃喝玩乐享受生活,岂不妙哉?”

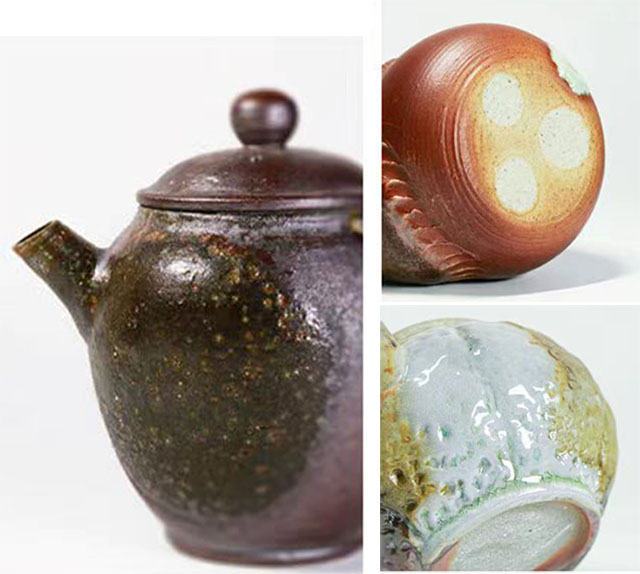

赵伟豪的柴烧作品。

为何创作于景德镇?

别具一格被接纳,志同道合者众,岂不快哉

千年瓷都景德镇自古以来就是“集天下名窑之大成,汇各地良工之精华”,有传统制瓷72道工序,产业链十分完善。在景德镇,购买制瓷原材料就像逛超市买东西一样方便。景德镇对作品也有包容度,营造了宽松的创作氛围。

赵伟豪所制的柴烧,顾名思义就是柴火烧的陶瓷制品,他用的是景德镇传统柴烧裸烧,不上釉,纯胎进窑,“如果我要制作一把柴烧茶器,要先制作胎体,然后进入气窑,最后送入柴窑烧制。”他介绍,柴烧是靠人工添柴,需要一直投柴45-50个小时,烧窑的周期比一般要多1-2天,到1350摄氏度左右开始停火,停火之后还需降温2天才能开窑。

用心烧制的作品,赵伟豪也寻求更多展示的平台。赵伟豪早就在各社交平台开通了账号,每晚也都会直播和粉丝交流。最近他上传了一件取名为“high山”的作品,这只杯子经过传统方式烧制后,外观呈现的就是山的样貌,火痕变化形成的色彩斑驳陆离,山峦起伏间像风吹过沙丘,窑汗玻化又给山脉萦绕一层薄雾,染上了光辉。他介绍说,这只杯子是手工捏制,使用的是中白泥,通过柴烧和烧窑技巧,让火焰和泥土进行碰撞,呈现出最终的效果。“试问谪仙何处,青山外,远烟碧。”这也是他所信仰的自然。

赵伟豪生于一个绘画世家,姥爷绘国画,舅舅学西画,他在学陶瓷设计前有着多年的美术功底,所以在他的作品中有时也能看见绘画。就如7月烧制的一只杯子,根据火痕、肌理空白处,赵伟豪画上了一条鳜鱼。平时赵伟豪的兴趣就是喝茶、钓鱼,这条鳜鱼在他脑海里游了很久,这次终于让它与火、与土相交融了。柴烧追求的是与自然对话,做柴烧也是与历史接轨,“我想还原真正的柴烧,也期待让更多人想到柴烧就能想到我的品牌。”

在泥与火陪伴下熬磨多年,孔祥希已经有了“青年陶艺家”的名头,他的系列作品则更有鲜明特色。他的陶瓷作品把经典造型陶瓷无限变形并重塑,在泥料、釉料、造型曲线上不断实验尝试,会将“鱼龙麒麟纹”传统视觉元素融入作品图案创作中,讲究图案纹样与造型之间的和谐统一,进而营造空间中明暗、里外和虚实之间的对比。

在去年“艺术上海”国际博览会上,孔祥希带来了新作“生命构建”系列,这个系列打破了中国陶瓷的固有理念,将陶瓷烧制成孩子们熟悉的“雪花片”的模样,然后再拼装出千变万化的结构,仿佛是自我生长的陶瓷之花。

孔祥希作品《生命构建·缝隙之花》。

最近几个月,孔祥希潜心待在景德镇,就是在为“生命构建”系列的《生命构建·蜂巢》而忙碌。这是继《生命构建·双螺旋结构》《生命构建·缝隙之花》后,该系列的第三个作品。他以陶瓷插片构建单元蜂巢结构,再以蜂巢为单元结构,构建象征人类社会的黑色稳定三棱柱。他用黑色光面釉料构建人类数学概念三棱柱,展现神秘感与象征性,“这个作品隐喻了自然世界、昆虫族群、人类社会的神秘反复以及秩序性。”

从小喜欢积木游戏的孔祥希觉得,这个系列的作品很契合自己当下的想法:“做有意义的作品,表达自己的看法,不断创新作品,在呈现形式上让陶瓷更好玩。”而让孔祥希安心的是,这样的新作品在景德镇不会遭受非议,虽然有传统的老师傅会问一句:“这是啥呀?”但他们还是试着在接受各种创新。

为何留在景德镇?

找到心灵的归宿,实现自我价值,岂不慰哉

对于是在景德镇当“景漂”,还是回上海创业,孔祥希觉得地理位置没有那么重要,如今交通的便利性已经缩短了两地来往的时间。他常常是出行“特种兵”,在景德镇坐最早一班高铁到上海,在约定时间和客户洽谈,晚上再搭乘高铁回景德镇,不耽误创作,也不耽误创业。

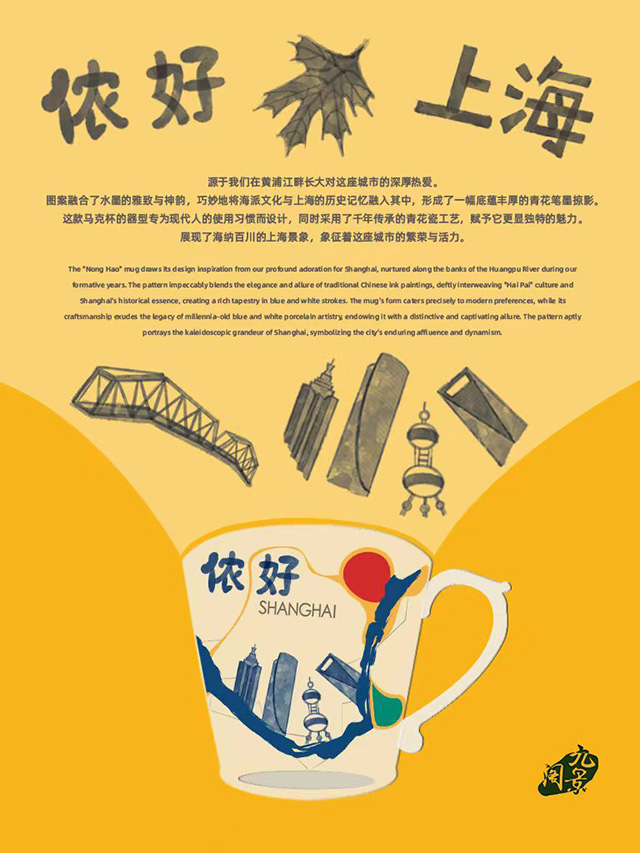

“上海礼物”海报。

两座城市之间也会发生一些奇妙的联系。最近在陕西南路上的景德镇艺术瓷器店里,一款陶瓷马克杯作为“上海礼物”亮相,马克杯运用了青花瓷工艺,杯身上不仅有东方明珠、陆家嘴“三件套”等上海地标,还有两个大大的字“侬好”。这一设计出自孔祥希,身为上海人,又能设计有景德镇陶瓷特色的上海伴手礼,让他觉得别有意义。

多年“景漂”让孔祥希感受到景德镇的自由开放,不仅欢迎各方青年,在制瓷工艺方面,景德镇也秉承着开放的态度,“走在马路上,在村里闲逛,都能遇到国内外友人在此创作。只要想学与陶瓷有关的技艺,老师傅也都会教。”

如今,青年的选择性越发多样,孔祥希觉得生活成本较低、包容性又高的景德镇是个好选择,不过他建议在做出选择前,可以先来体验旅游,“景德镇的陶瓷供应链齐全,配套完善,来景德镇不做陶瓷挺浪费的。可以先来体验,去学校报一个一年制陶瓷课程,有了技艺才能顺利入行。”

身为山东人,赵伟豪的老家与景德镇相距1200公里,他挺恋家,于是就把自己的品牌取名为“念北”。这名00后向往的生活是:有个大院子,有茶有器,有朋友有狗,有艺术。他向往的生活正在景德镇一步步实现,“目前我还没法定义‘景漂’这两个字,但对我来说,景德镇是我心灵上的归宿。”他准备在此扎下根,认真把控作品品质,努力提升自己柴烧品牌在大众心中的排名度,“希望以后一提景德镇柴烧,就想到我的品牌。”

景德镇这个城市不大也不小,有工业、有园区,可以吃喝玩乐,也可以畅聊艺术人生,可以车水马龙,也可以归隐山林,太丰富多姿了。他想对有意愿成为“景漂”的朋友说一声:“想冲就是现在!”

从千年瓷都到魅力魔都

我的根在景德镇,花开到了上海

周景纬带着世代传承的陶瓷技艺,从景德镇来到上海。

“工匠八方来,器成天下走。其实景德镇历来没有‘景漂’的概念。”周景纬说道。

周景纬与景德镇、上海的渊源颇深。他出生于景德镇,成长于陶瓷世家,祖父周日辉是瓷业名家,曾参加过新中国成立时建国瓷的创作,也研制过著名的高白泥。母亲是景德镇第一批的陶瓷鉴定员。这名80后大学毕业后,便回到了景德镇。但他当时对“景漂”的感受并不强烈,“其实景德镇那些工匠、师傅都是外来的,很多大师往前追溯三代,也都是从外地来学手艺的。”

近年来,“景漂”逐渐被越来越多人提及。随着城市的发展,周景纬发觉“景漂”人员的文艺属性逐渐增强,景德镇也逐渐有了产业园区,有了成熟的集市。今年全国两会期间,景德镇市委副书记、市长胡雪梅在接受采访时表示,他们为“景漂”搭建了创意创业“引力场”,打造了以御窑厂遗址为核心的陶阳里历史街区、以陶溪川为代表的文创街区、以三宝国际瓷谷为载体的陶源谷艺术景区和东市区“三陶一区”文创空间,为“景漂”人才提供广阔的创意创业平台。

不过周景纬还是有些怀念更早之前那种“前店后厂”的状态。他常常走进不同店家,问一声:“老板在吗?”老板会一身灰扑扑地从店后走出来,向他细细介绍陶瓷作品,相互交流技艺,去店后也能看到烧制过程。“如今店铺和工厂都分离了,我走进一家店铺,只能看到作品遇不到老板,可能还要店员推荐老板的微信才能联系上。”周景纬说。

周景纬作品。

周景纬也不甘心做一个平凡的传承人,他想传承家业,也想实现个人价值,创新的念头越发强烈。醉心于陶瓷绘画的他发觉金银与瓷器非常有契合度,经过多年钻研实践,周景纬发明了“釉下错金银彩”工艺,保留了宋代用金的古拙质朴之感,也通过在金银彩表面覆盖特殊保护釉层,解决了金银彩易脱落易氧化难以传世的问题,形成了独特的陶瓷装饰语言和绘画形式。

一边在勇于创新,一边也想换个角度看景德镇、看陶瓷工艺的发展,于是,周景纬在2019年走出来,来到了上海工艺美院,用自己的知识和经历启发教导一批批陶瓷专业的学生。这名江西省陶瓷金彩装饰非物质文化遗产代表性传承人成为了“沪漂”,在2021年还入选了“上海工匠”。

陶瓷是周景纬的创作母语,也是他的艺术情感的表达。这几年,他的陶瓷作品上绘制了徐家汇天主教堂、外滩金融街,用他的话来说:“我的根在景德镇,花开到了上海。”

周景纬觉得,成为“沪漂”“北漂”的青年,看中的是城市的便利和发展机遇。而成为“景漂”,一来是看中景德镇因瓷而生、因瓷而兴、因瓷而名,觉得陶瓷是很好的商机,来寻求更好的发展;二来可能是想在景德镇相对慢节奏的生活中积累经验,靠自己一双手努力生活,创造价值。

在他看来,“景漂”并不是人群界定,而可以成为一种荣誉,它可以拉动城市归属感,赋予人精神层面的追求,“要让更多人从‘我来了就是景漂’过度到 ‘我要成为景漂’的精神追求,而不要让‘景漂’一族成为逐利的候鸟。”

青年报记者 周胜洁

来源:青年报

- 相关推荐