留在上海|上海外国语大学马晓宇:从学生到老师,想做一颗传播中国文化的种子

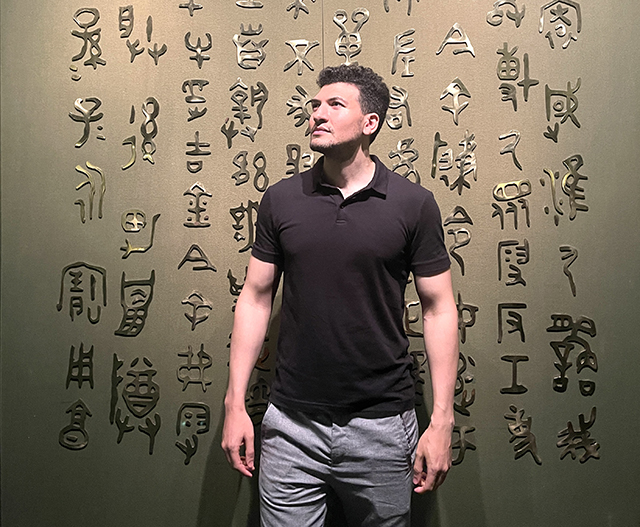

马晓宇 受访者供图

青年报记者 刘晶晶

马晓宇来自埃及,从上海外国语大学国际关系与公共事务学院毕业的他成为了上外东方语学院的一名阿拉伯语外教老师。正如他在毕业典礼上所说的那样,这位“中国通”希望能做一颗传播中国文化的种子。

着迷于这座城市的古典印记

促使马晓宇留在上海的原因,是上海这座城市独特的人文关怀,以及上海的海纳百川。

马晓宇在上海已有10年。让他着迷的是印刻在上海这座城市身上的古典印记。“我看到这里有很多建筑至今在外观上都没发生过改变,让人感觉就像漫步在同样古老的开罗的市井之中一样。”同时,上海又有着高耸入云的摩天大楼和雄伟的建筑群,与诸多国际大都市相比也毫不逊色的现代化标志,这种独特的魅力让上海对外国游客来说十分具有吸引力。

已经生活在此的马晓宇觉得,这座城市伟大的地方在很多细小的地方。“10年前互联网没有现在那么发达,现在的互联网生活非常便利,出去都不用带现金,通过APP还可以点外卖、买菜等等。”他还喜欢在上海大街小巷都能找到的共享单车,价廉物美又很方便,共享环保的概念对地球也非常友好。

“我非常喜欢中国的各种非遗文化,比如毛笔书法、宣纸、古诗词等。”最近,马晓宇还接触到了松江布,“我和同学们从中进一步了解到了有关松江的历史,原来历史上的松江曾经纺织业很发达”。

从“求知者”转变为“播种者”

在上外国际关系与公共事务学院攻读博士期间,老师们都会用中文给留学生们上课,这让马晓宇觉得很有意思。在上外的课堂上,他学习到了世界哲学、外交理论、国际政治理论等新的知识。这些新知识让他更了解中国对外关系的理念,如“求同存异”“互利共赢”“和合共生”等。

马晓宇至今记得自己在博士一年级时上的第一节名为“中国外交”的课堂上,主讲的杨洁勉教授提到了埃及前领导人纳赛尔总统,这使他十分惊讶。“杨教授很熟悉埃及,我被他卓远的见识、宽广的知识面以及智慧深深吸引,他对中国外交也有很深刻的理解。”杨教授送了两本书给他,一本是《中国外交》,另一本是《中国共产党和中国特色外交理论与实践》,都成为了马晓宇的珍藏。

此后,他又在上外高级翻译学院进修了一年,学习阿拉伯语与汉语的互译笔译、交替传译、阿汉政务交传、同传赏析、中国文化,等等。这让他的中文语言水平大大提高,碰到的很多优秀的中国老师也影响到了他今后的职业选择。

博士在读期间,马晓宇就兼任了上外东方语学院的外教,现在他的教学对象更是涵盖了本科生与研究生。从学生到老师的社会身份转换,让他感觉受益良多。他将自己的身份转变总结为从“求知者”变为了“播种者”。而同学们对马老师的印象是:一个很酷的埃及帅哥,中文说得贼溜,对中国文化很了解,也是一个很耐心的老师。

为人民友好和文化交融努力

2022年1月,马晓宇带领上外阿拉伯语系本科二年级的几名同学在上海寻找阿拉伯文化的足迹,从上外语言博物馆中与阿拉伯语有关的展品开始,探访中阿改革发展研究中心,体验阿拉伯美食,参观走访进博会集市,一路上收获颇丰,同学们拍摄的视频还获了奖。

这种人民友好与文化交融的持续是他想为之努力的。做学生时,马晓宇是名“中国通”。如今让他欣慰的是,能看到自己的学生可以以一口流利且标准的阿拉伯语进行交谈。“我觉得,在我的每节课上,学生们不仅在学习阿拉伯的语言与文化,更是高举着未来‘向中国梦迈进’的旗帜。”马晓宇说。

在上外毕业典礼上,作为国际学生代表的马晓宇曾发言说:“这个世界正面临着巨大的挑战,或许我不能成为英雄,但哪怕只有微不足道的一点点力量,我也要尽自己所能,做一颗传播中国文化的种子。”他希望能让埃中两国和全世界千千万万个孩子了解埃及和中国这两个文明古国的文化,梦想能多多在中国旅行和探索,然后和学生一起写书,传播更多中国故事。

青年报记者 刘晶晶

来源:青年报

- 相关推荐