王音洁的“篝火”

□刘颖

在空旷的地方或野外架木柴燃烧的火堆。

——篝火

快两个月前,年度新作《无地的剧场——当代电影与剧场批评新论》出版不久,王音洁嘱我写一篇书评便转身去了东南亚。讶异中,我承应下来并再次翻起了书,篝火的意象瞬间闪出。《无地的剧场》虽未提及“火”,但相识以来,确是见她放过几次,这在日常有点特别,但与其文字世界并不违和。

一

第一次火起是在同学席丹妮和我的联展“原子偏移”现场。2019年11月,展览开幕前夜,我们仨关了灯,随策展人划亮火柴,将手伸向中庭悬垂而下的帘幕。这真令人既期待又忐忑,结果却极为安妥(灭火器已备下),焰苗悠悠,只熔出一些空洞,与想象中的摧枯拉朽相距甚遥……

王音洁执着而天真地在民国建筑里“烧荒”,是希望用这光焰召唤出这一空间内部的剧场性,以此抵抗充塞于周遭的平庸丝滑光鲜。特别是对一个即将开放的女艺术家展览来说,前置经验和标签都是如此现成。比如在这块带有疤痕和残损的幕布上,按计划循环投影展览短片(取景东河夜半到黎明的景象)、文慧老师早期舞剧作品《裙子》。不过,听说我们不在展厅时幕布常被撩起,抑或说担心作品被巨大影像“盖住”,“作法啊”,一个朋友说,好好看画不就够了。

而今再想一切恍如隔世。不过策划群保留了下来,成为三人投诸各自想法、困惑、体识、感悟的“总体文本”。正像书中所示“讨论、争辩、直言以告,尝试去拥有共同的真实时间,言说者和倾听者呼吸着同样的空气”。

对王音洁而言,这必是“外剧场”无数化身中的小小“一幕”,既是空间的,也是时间的,只要存在下去便不断在生成其自身。

“让我们再回到展厅吧。等你来到杭州,沿着西湖大道,走进这座民国旧楼,一栋你丝毫不了解的陈旧的楼。不管发生什么,都请沿着楼梯走上去吧,最终你将看到她俩的画,看到展厅中燃烧的布。那可能是米罗烧的画布,也可能是宙克西斯与帕拉西阿斯绘画比赛里要掀开的画布,那上面曾经布满了心与脑、直觉与反思、莫名与理性之间颇富浪漫精神的对比。我们点一把火,把它和它背后的艺术崇高论一起烧掉,支撑我们的将不再是献身的信念而是启发和重建。然后你会听到更多的声音,树叶、头发丝、红布、床垫、光线、刀……嘈杂的低语,我的声音,你的声音。”

——摘自《原子偏移——刘颖&席丹妮联展》前言 王音洁

二

第二把火,点在杭嘉湖腹地。我没有参与,但曾随王音洁和陆兴华、郁震宏老师一起探访过大麻镇野菱滩。很难想象离开“精装城市”杭州咫尺之遥,竟有如此一片水草丰茂之地。那里先前装扮成景点的几分努力早已失效,一番野径无人舟自横的散逸和荒疏,早早预约了我们“乡愁”。以其无名,以其“本地”的名义,王音洁想放一把火便是自然而然。

这把真正意义上的篝火,最终是在推文中看到的。隔着屏幕我的视角随无人机升空,将一切尽收眼底,那簇火光将文人画般的清寒意象点化得既真切又荒诞。

我想,置身野地的王音洁与邀我一起去看《繁花》《浮士德》和《安提戈涅》的王音洁在本质上没有区别。“没有被动参与的观众,只有被解放的每一个人”,她从来不是寻常意义上的“观众”,希求的不是情境的幻想,而是因地制宜的创作力、生产力。

火,自有其身姿、风度,在此刻是她邀请的嘉宾,是她“谈话剧场”的剧情,篝火边的她,感受着热力升腾,真正要面对的是将自己抛入一个切断了惯常环境和惯常思维的地带,焦灼着、窒息着、调度着、驾驭着。

“在中国经济最发达的江南水乡地区,浙江的杭嘉湖三府交汇处野林滩的无名小渚上放火燃烧,是一场乡祭。我们从具体的行政边界到无名的交汇边界,以制图术重新划一条界线。将风俗祭祀、诗经风物、工业地理加以搅拌糅合,再将它们重新拓扑,思考在水、火、人等力量的拉锯中,如何勘定天、地、人的栖居。这是此地的地质故事,是在乡建行为下,在资本以空间替换时间的操作里,借力时间对空间进行重塑的努力。‘边界’成为当代生活里权力结构最隐蔽的隐喻,‘边界’亦是制图术的锚点。时辰已到,放火燃烧! 我们由最初的祭祀出发,戏仿女巫祭礼,以身体行动进入非制式化的女性历史现场,跨越当下时间刻度。”

——摘自《乡祭limits》田野剧场题 王音洁

三

去年秋天王音洁说,要几个手写的字做字幕,“就像绣在布上”。她当然知道那种娟秀工整的“好”,但这始终不是她要的。

抄完演职员名单,我便也成了题字组中的一员。出于对她的了解,我对自己没有体款的字丝毫没觉到有什么可惭愧的;同时,作为一个彻底的外行,对《乡祭》的视频剪辑也做到“有什么说什么”。

这是直言吗?王音洁意属福柯论述,“直言指的是言说者和他所说的内容之间的一种关系。”“直言者就是冒着风险说话的人”,他具有言说的自由而选择坦率而非说服,真理而不是谎言或沉默,批判而不是奉承,道德责任而不是自我利益和道德冷漠。

我只知她在和时间赛跑,在屏幕那端盯守,几次一觉醒来版本已迭代。果真,《乡祭》就在她晨昏颠倒、披肝沥胆中被“抢”了出来。在临平大运河边的城乡结合部,在一年收割即将结束、稻田行将消失的光景,在并无多余课时的教学计划中,以及时时失言的大小处境中,王音洁“扒拉”出一个戏剧“事件”。

我最为之打动的一幕是,女孩扭头用嘴将稻叶扯离茎秆,衔在唇中将之传递给同伴,同伴复复如是,口传而心授。这群形体、仪态、情绪、日程,日后都将被T台走秀收编的孩子,在四合的夜色里、鼓声中,尚且是一堆堆祭火旁谨厚的原人。

他们日后会否记得曾经的“王老师”?不得而知。我想或许这片稻田剧场的温热和那祭司的形象会消退得慢一些吧。

“本出环境肢体剧《乡祭·丰》以丰收的稻田为场景,演员在稻田里的空地展开肢体表演,以身体语言构成叙事,充分展现人与土地、人与人、生命与重生的关系。具体表现人劳作的状态、情感的状态、协作的状态……众业平等和谐生长,汇流到稻田,汇流而为秋天的收成,成

为新时代的开端。农耕文化中的乡土观念,带给中国人永远的乡愁。但“乡愁”从来不是一个固定不变的坐标点,它是一种不断寻找,不断拓展世界如同故乡一样对自己敞开的情感维度,是大自然与人合而为一浩浩汤汤的光阴。我们怀着乡愁的冲动追溯先民,寻找家园,最终是想召唤人的可能性。”

——摘自《乡祭·丰》稻田剧场题 王音洁

四

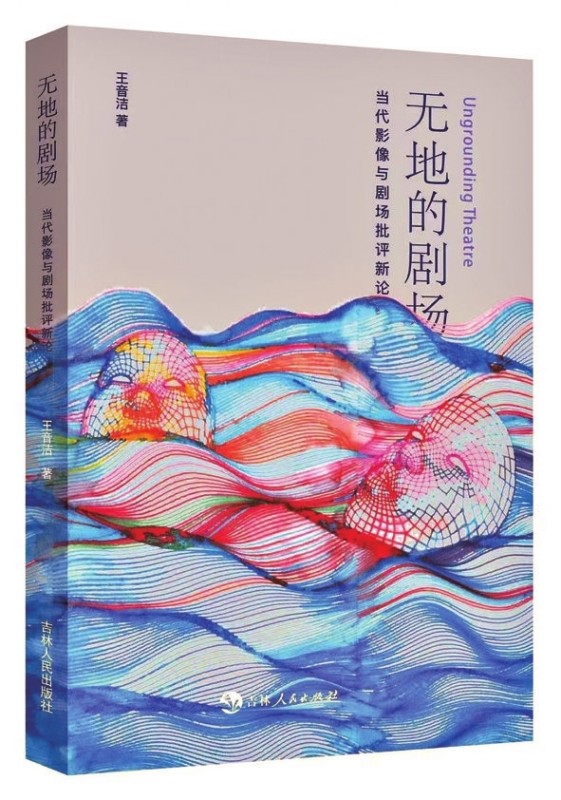

从《复象与镜像——当代剧场与影像创作流动图景》《被悬置的演出:“场外说”谈话剧场合集》,到今年问世的《无地的剧场——当代电影与剧场批评新论》,王音洁连续三年有文论出版,在烟火燎烧的日子里,真佩服她的定力。我和丹妮参与了每个封面设计的讨论,每次都有些遗憾,但每次都让事情“过来了”。

听她说话和读她的文字其实没有太大区别,其语言自带文本气质、立体结构,其结果是——比较费脑。常常,湖边、操场上、城南旧巷里,原本懒散的闲聊不知怎地就变成讨论、问答、评论、剖白,冒思维火花、挖情感根源……而她逻辑的层层递进、态度的循循善诱,让人又不忍地想,真是走心,何以对“人”这一事物怀有如此巨大的热情和耐心呢?

不知不觉间,王音洁留言说快要回杭州了,手机里一齐涌来的讯息里还有体育盛事、巴以冲突、影讯速递,多久以后我们会说起这样的一天,将之称为宏大叙事抑或是自传书写?

在这样一天,我想到王音洁,如火在野,苍惘而热烈。

“女性空间天生富于生活剧场气息,我看音洁的主持,从策展到估值,兼容并蓄,主题庞杂无不统一于生活界面,来来往往顺畅无碍。直觉上音洁因应当代泛剧场空间全能角色情势所然,时而编剧,时而导演,时而剧构,时而策展,时而演员,时而学者,当然更多是公关总务,后勤总管,尽力维持包容性组织的跨界共容性、泛利性,她的大多数工作,我称为一种从理论到现场的“排演”,类似德文中的Insze-nierung(生产),我从苏州话谐音,叫做“音洁倷弄”:音洁,你来弄吧,以你自己的方式。

音洁以自己的方式建构的剧场是一种“应用剧场”,作为一个新型的剧场缔造,有心无意留下了多样化实验的形式供人模仿,事实上近年来越来越多被复制,也非常容易启发他人组织实施。当我试图以“文人剧场”观察命名,发觉同类空间许许多多,貌似“文人剧场”的崛起,细究之下,大多数仍禁囿在原有体制内不思范式的更新,没人像音洁那样以一个“剧场行动者”的方式行事,建成面向未来的“异托邦”。“文人剧场”的社会普适性,日照无私,是所有文化身体的真人秀,我们在大地上留下了大量过剩建筑,却无人注视身边正在崛起的文化新基建。我之今天,叠化昨日幻景,远方不动的山水,漫漶融入眼前万千行者匆匆身影,看不清楚,但感觉全是人。”

——摘自《无地的剧场》序言 张献

《无地的剧场——当代电影与剧场批评新论》,王音洁著,吉林人民出版社,2023年1月出版。

王音洁,艺术学博士,剧场导演,中国美术学院电影学院导演系副教授。研究领域集中在当代剧场和影像艺术的创作、戏剧影视理论、女性主义等。外剧场工作室及“场外说”负责人,著有《复象与镜像——当代剧场与影像创作流动图景》《无地的剧场——当代电影与剧场批评新论》,编著《被悬置的演出:“场外说”谈话剧场合集》。剧场作品有《游园·今梦》《罗曼·冯·恩琴》《乡祭·limits》《乡祭·丰》等。

刘颖,2001年本科毕业于中国美术学院版画系,2006年获该系硕士学位,现博士在读。2017年供职于浙江美术馆,主要从事典藏研究、展览活动策划。2016年6月,举办“一烛之光——刘颖版画作品展”(杭州),同年9月出版艺文集《拾页南山》。2019年11月举办“原子偏移——刘颖和席丹妮作品联展”

刘颖

来源:青年报

- 相关推荐