横跨70年的秘密,都在这座展馆里

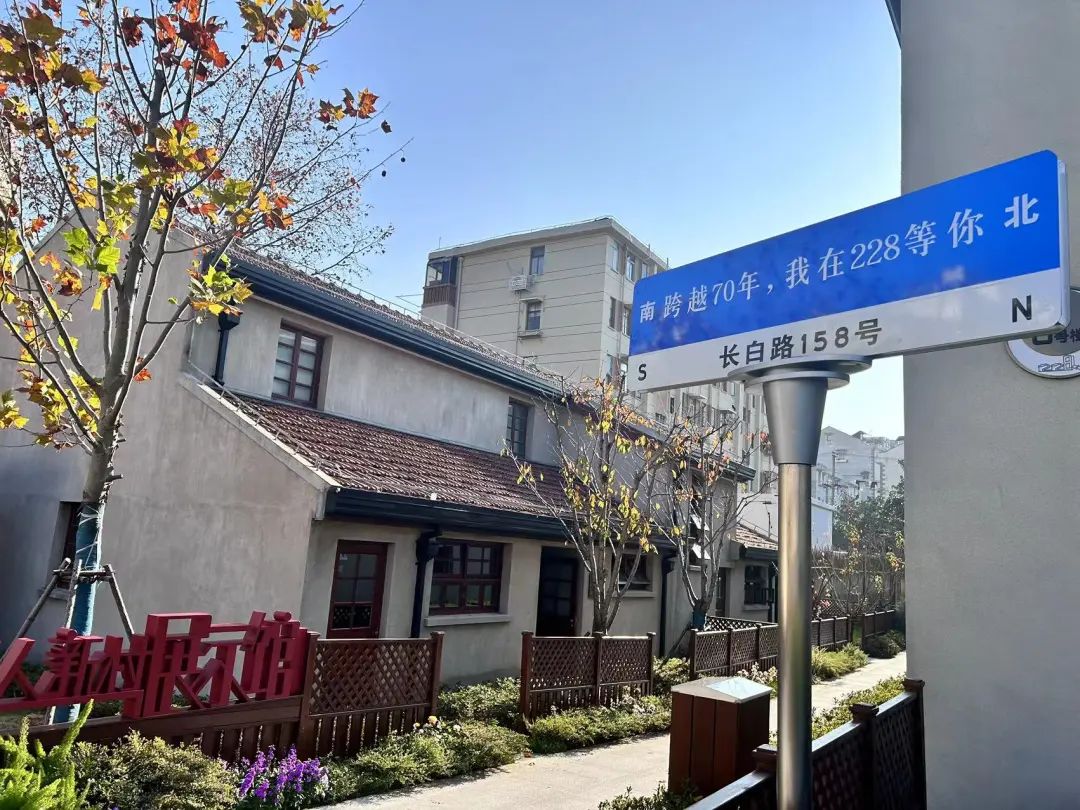

自从今年11月17日,位于长白228街坊的上海工人新村展示馆正式建成开馆以来,参观者络绎不绝。

这里就像一列缓缓启动的时光列车,打开了工人新村的回忆密码,也让曾经为这座城市奋斗了一辈子的产业工人们绵延的乡愁有了归属。

跟随记者,一起来看看这座上海工人新村展示馆。

228街坊蝶变新生

我们有了新居,也保留了回忆

作为过去“二万户”老街坊的居民,居春英赶上了拆迁,分上了宽敞明亮的大房子,而且拆迁分的房子就在附近,她感到十分欣慰。每天可以散着步来228街坊吃饭、购物、健身是居春英这样的228街坊老居民最普通、最幸福的日常。228街坊的蝶变新生,让他们既拥有了新居,也保留了回忆。

自从上海工人新村展示馆开馆之后,居春英自告奋勇成为展示馆志愿讲解团代表,228街坊承载了大上海产业工人一辈子的奋斗,一生的回忆,“无论如何离不开这里了,从来没想过我们这辈子经历过的事情还能收集留存、被展示出来。”

如今,60多岁的居春英感到既意外又开心,自己是一名普通的退休工人,现在居然“出了名”。位于228街坊8号楼内展示馆的互动电子屏里,循环播放着她和邻居们提前录制好的228街坊故事视频,这些工人们集体生产、毕生奋斗、努力生活的前尘往事,被一遍遍地诉说着,叠加成了一个有故事的228街坊。

在老长白新村街道图中可以看到,228街坊当时所在的区域不仅与工厂相近,便于工人们上下班,周围还有医院、学校、电影院、体育馆和多个公园,可以说是当时工人新村的典型标杆社区。

社会在进步,城市在更新,旧区换新颜,在这个展示馆里,228街坊从征收到重建的整个过程,以多媒体的方式被完整留存,橱窗里还展示着长白新村街道与当时居委保留的旧时物件,以及获得的荣誉与居民的认可。

在“聆听民声”的通道,两侧缓缓流过的字词,反映了居民们对“15分钟社区生活圈”的期许,从“二万户”到“新建筑”,从“老旧小”到“未来城”,228街坊的焕新是在时代浪潮中叙述人民城市重要理念的生动实践。

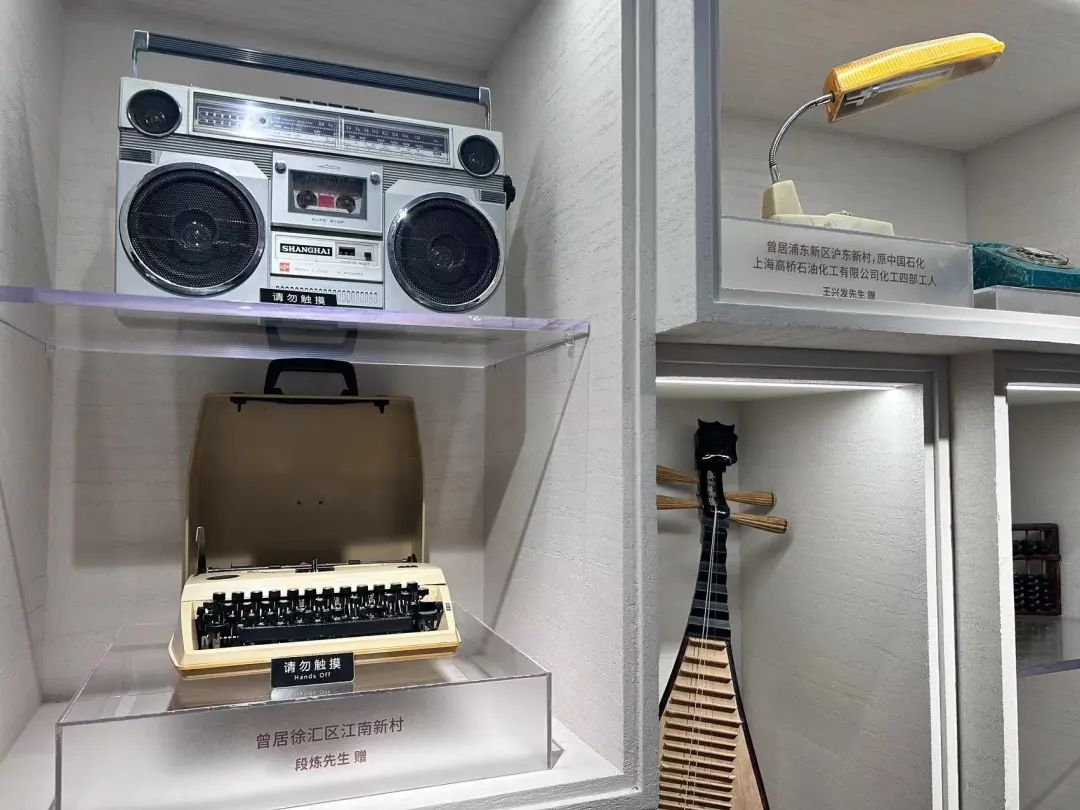

走进这座上海市首个全方位立体呈现全市工人新村建设发展历程的综合性文化展馆,就像踏上一场时空之旅。这里还展示了一批颇具时代特色的老物件,它们来自上海不同的家庭。

比如,台式电扇、印花热水瓶、老式打字机、台灯……通过这些工人新村老物件,可以身临其境地观摩工人新村的历史变迁,感受工人阶级精神的内核,见证社会主义革命与建设时期广大工人幸福、艰辛而又难忘的生活。

有年头的“老物件”展陈

让我们“回家”了

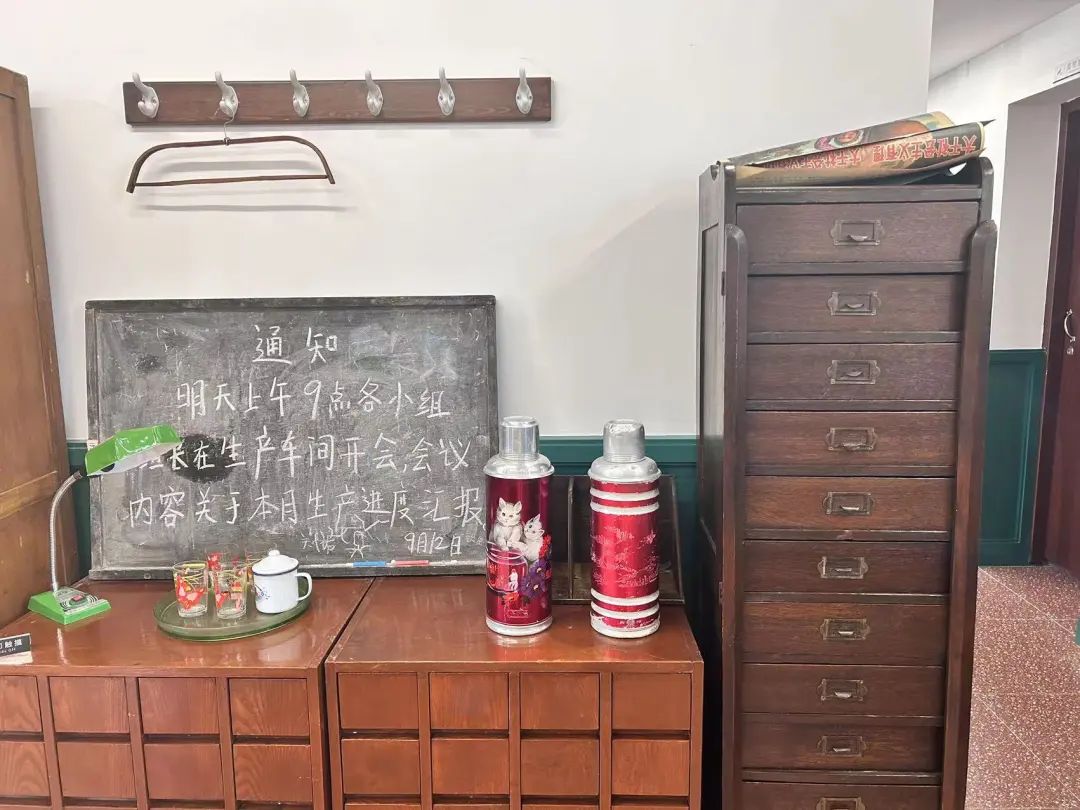

12月14日,在暖洋洋的冬日午后,王莉敏和老街坊老朋友一起来到228街坊1号楼的上海工人新村展示馆“沉浸式体验馆”,找寻过去住在此地30多年的回忆。二楼被分隔为三个房间,分别布置还原了曾经工人新村的“生活场景”“办公场景”和“老照相馆”。房间的布置具有年代感,里面陈设的都是街坊老居民捐出的老物件。

“这个枕头套、被子是我捐赠的,是我1984年嫁到‘二万户’228街坊带来的嫁妆!”王莉敏激动地告诉朋友,自从嫁到228街坊,在这里一住就是三十年。

低低矮矮的两层楼“二万户”如今看来非常特别,其实是在当时经济条件有限的情况下,出于“经济、合用”的考量,以苏联集体农庄住宅为蓝本进行的设计。这样的房屋样式既节约土地又节省材料。每单元可住10户,1室至5室在一楼,6室至10室在二楼,煤卫五家合用,解决了2万户家庭的居住困难,而这也是“二万户”名称的由来。

在当时,“二万户”新工房的设计标准是上海的住房“标杆”。“大家都很羡慕我嫁到‘二万户’,我们一家三口的房子有24平方米,两间大房间,当时算很宽敞了。”王莉敏说看见这里的老物件展陈,感觉就像回家了。

这里每一件老物件都承载了浓浓的乡愁,电视机、五斗橱、桌子椅子、结婚照,还有体现出集体生产场景的办公物件,让参观者身临其境感受工人阶级的生产生活实景,以点带面,铺陈上海工人新村集体记忆图景。手电筒、搪瓷杯、三五牌座钟等诸多具有时代标志性的物品,虽然现在看来已经陈旧,但它们承载了产业工人们许多的美好记忆。

通过上海工人新村展示馆可以看到,工人新村的建设更新,与人民幸福相辅相成、同频共振。昔日的工人新村,如今成为共享共建的“15分钟社区生活圈”潮流地,工人新村精神的内核却从未变过,这种精神是在时代浪潮中充分展现人民城市重要理念的生动实践,也将指引着我们绘出创新发展再出发的新画卷。

编辑:黄烨

来源:上海杨浦

- 相关推荐