追月的脚步,百年来从未停止

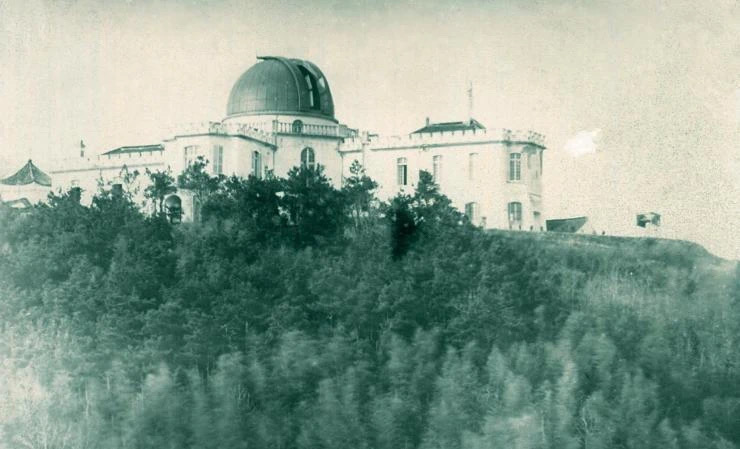

20世纪早期拍摄的佘山天文台。

青年报记者 刘晶晶/文 受访者/图(除署名外)

上海追逐月亮的脚步,可以追溯到1901年。当年,刚建成的佘山天文台拍摄到了首张月球照片。120多年后,人类已经可以在月球表面拍摄到更为清晰的近照。追逐月亮的脚步,百年来从未停止。

在佘山上观测“超级月亮”感觉不一般

2024年8月20日凌晨,今年首个“超级月亮”如约而至。今年一年,会有四次“超级月亮”的发生,分别是在8月20日凌晨、9月18日、10月17日和11月16日。

月亮按照一定的轨道绕着地球运转,轨道是个椭圆形,有时离地球近,有时离地球远。在这个椭圆轨道上距离地球最近的点称为近地点,最远的点叫做远地点。从天文学的角度来讲,“超级月亮”就是描述当月亮位于近地点时恰逢满月的一种天文现象,又称为“超级满月”,此时,月亮看起来特别大也特别亮。

超级月亮其实并不罕见,年年会有,有的年份甚至会出现4~6次。月球远近的变化对地球人的生活也没有太大影响,但肉眼看来的确很美。这也唤起了人们对观测月球的兴趣,让拍摄“超级月亮”逐渐流行了起来。特别是2012年以后,几乎成为我国大众每年期待的天文事件。

上海市天文爱好者申然于2022年1月18日在上海佘山拍摄的满月月升串像(多张叠加)。星联CSVA供图

想要拍摄到超级月亮,其实很多地方都可以,甚至家中的阳台。但到上海佘山上去看月亮,似乎的确能有不一样的收获。上海市天文爱好者申然就曾于2022年1月18日在上海佘山拍摄到满月月升的串像,在多张叠加的拍摄效果下,月亮变成了一串“糖葫芦”。

而两年后,再上佘山,观测月亮的工具更是不同一般——在重新修缮后,上海天文博物馆中的“百岁老人”,有着“东亚第一镜”之称的40厘米口径大双筒折射望远镜恢复观测能力,人们可以再度从它的“眼中”来遥望天空。8月20日,就有一批青少年学生在这里观测夜空。

百岁望远镜曾拍下首张月球照

事实上,正是这台已有120余岁的望远镜,拍下了佘山天文台的首张月球照片。这一年,是1901年,与佘山天文台“同岁”。如今,这张珍贵的照片经过修复后,与其他出自于佘山的天文照片一起被挂在修葺一新的上海天文博物馆中。

1901年佘山天文台拍摄到的首张月球照。

位于上海佘山之巅的上海佘山天文台,兴建于1900年,于次年正式建成。作为我国首座拥有大型光学望远镜的天文台,“镇台之宝”就是当时亚洲最大的40厘米口径大双筒折射望远镜,曾被誉为“东亚第一镜”。

“40厘米的双筒折射式望远镜在100多年前是比较主流的一种形式。”上海天文台佘山科普教育基地负责人汤海明介绍说,这台望远镜是赤道式结构,有一个赤经轴和一个赤纬轴,赤经轴也称之为极轴,和当地的地理纬度是相同的。赤纬轴和赤经轴是垂直交叉,赤经轴会跟着地球自转转动,转动赤纬轴就可以选择观测的星体。

这种结构,在观测星体时,星体在观测人的视野里是不动的。而和望远镜相结合的圆顶是一个十米直径的结构,它可以沿着方位轴进行转动观测星体。圆顶中有一个天窗,天窗打开之后,将望远镜对准,就可以进行观测了。

尽管体积庞大,但在百年前,它却是相当先进的设备。在那个还在使用干版底片拍摄的年代,天文科学家就借助这台望远镜仰望星空,记录天文事实。记者看到,在百年前拍摄的老照片中,月球是一轮弦月,大大小小的环形山清晰可见。

修缮完毕的“镇馆之宝”——40厘米口径大双筒折射望远镜。

重新修缮让“镇馆之宝”复明

自1901年起,这台“功勋”望远镜共拍摄了近7000张天文照片,包括最早的一批太阳、月球、星云、行星、星系等天体照片,并于1910年、1986年两次记录了哈雷彗星的回归,这在世界上至今也只有少数天文台可以做到。

也因此,在佘山天文台修缮工程启动之时,让这台“镇馆之宝”重新“复明”,成为科研人员的集体心愿。

但任务也很艰巨。“最大的难点在于望远镜基础资料早已缺失,一开始只知道口径40厘米、焦距约7米等一些基础参数,其他如镜片材料、机械构造等都是未知数,只能重新逐一勘测后修复。”汤海明介绍说。望远镜镜体需要拆装清洁以及修缮的零部件有500多个,修复过程中,还需要明确每个零部件的作用。

而为了不破坏原有的结构,本着原汁原味的呈现,圆顶中的天窗也成为修缮中的一部分。原先的外天窗是平推式的结构,此次修缮在外天窗增加了一个摇柄,方便打开。内天窗由12个风帘组成6组对开形式,最初只能靠手拉来打开风帘,十分沉重,修缮时则在内天窗也增加了一个摇柄的机构,让风帘可以轻松打开。

修缮后的望远镜,彻底告别了落伍的老式玻璃底片,被安装上了科学级数码相机。再次眺望月球时,细节变得更为清晰。而汤海明心中百感交集。

汤海明在上海天文博物馆给青少年做科普。

佘山天文台地位卓然

汤海明是从一位天文爱好者变成职业天文工作者的。他从小就是天文发烧友,工作后也时常与同好一起去佘山观测,渐渐在上海成为小有名气的天文科普“选手”。2004年,他组织了一场观测“金星凌日”的直播,在当年,做这样的直播,颇为大胆,尽管设备简陋,但最终效果很好。“想让更多人看见天空”,这个想法变得更为急切。就在那一年,他选择从外企辞职,放弃了更高的薪水而成为了上海天文台的一名专业科普工作者,一直干到现在。

佘山天文台虽不再继续进行科学研究,但作为中国境内最早的天文台之一,在汤海明这样从小来此观测的天文爱好者心中,依然是神圣的殿堂。因为这里是我国现代天文事业的起点之一。说起它的历史,他更是滔滔不绝。

很多人说到中国现代天文学发展的源头,首先会想到紫金山天文台。这是国人自主建造的第一座现代天文台,被誉为“中国现代天文学的摇篮”。而按现代天文学建立起来的天文台,在中国起源更早的就是徐家汇观象台和佘山天文台。

1900年,安装中的佘山天文台铁质圆顶。

徐家汇观象台早期业务范围包含了气象、地磁、地震、天文,然而,由于缺少必要的设备,天文学并非其主要工作,自1884年开始仅有观星授时一项,使用的是巴黎高梯尔(Gautier)中星仪。由于徐家汇观象台成立后二十余年还没有正式的天文研究工作,所以成立天文部门的建议提上议程。

当时用近10万法郎向巴黎专业厂商高梯尔定制一座赤道式装置的望远镜,这座赤道仪采用当时流行的“天图式”,即在一钢制的长方管上,一端装置口径为40厘米、焦距长7米的消色差透镜两具,一供目视、一供照相之用,在另一端目视之处有测微盘。覆盖望远镜的铁制圆顶,由巴黎iGlou厂制造。

1898年,望远镜和圆顶完工后,专家发现徐家汇一带土质松软,不能载负3吨多重的仪器,还可能导致沉降,长期以往会影响天文望远镜的精度。而佘山矗立在平坦的江南冲积平原之上,高近百米,有专门的基岩,能很稳妥地安置这台大型天文望远镜,是天文观象的理想地点,人文历史也很悠久。也正因为这样,上海的第一座天文台没有建在徐家汇,而是“落户”到了佘山,并于1901年完工。

1900年,建设中的佘山天文台。图左侧可见1864年杜若兰建造的六角亭。

一条“弹硌路”走过一代代天文学者

直到现在,百年沧桑的佘山天文台还继续以上海天文博物馆的新身份,履行着科普基地的功能。佘山脚下,2012年建成的亚洲最大射电望远镜,则在我国的嫦娥探月工程、火星探测及其他深空探测中承担重任。从山下到山上的“弹硌路”上,曾经走过一代代天文学者,走出了一批又一批科研人才。

在天文博物馆,展示着佘山天文台首任台长蔡尚志用铅笔手绘的木星图。1901年至1925年,他主持佘山天文台工作20余年,主持安装了当时亚洲最大的望远镜,还开展了一系列观测和照片拍摄,留下了珍贵的天文数据。

叶叔华院士。

1956年,徐家汇观象台和佘山天文台改组为中国科学院上海天文台,中国现代天文事业奠基人之一李珩成为首任台长。从他手中接过接力棒的,就是中国首位女性天文台台长,中国科学院院士、著名天文学家叶叔华。

正是她,首先提出在上海、乌鲁木齐和昆明各建一台25米口径的射电望远镜,组成三角网,可以在天文研究上发挥重大作用。作为试验,上海天文台1979年建成了一台6米口径的射电望远镜,与德国的100米口径射电望远镜联测,欧亚大陆首次甚长基线射电观测获得成功。1981年10月,叶叔华就任上海天文台台长,甚长基线干涉测量技术(VLBI)项目也正式启动。

作为探月工程嫦娥五号测控与回收系统的重要组成部分,上海天文台牵头的中国甚长基线干涉测量技术(VLBI)网与航天测控网,共同完成了嫦娥五号探测器各飞行段的测定轨及定位任务。图为嫦娥五号返回器。

当时间进入21世纪,中国酝酿已久的“嫦娥”探月工程终于提上议事日程。但对嫦娥一号月球探测器从直飞变为绕月球飞行变轨时机的把握,成为这项航天计划的难点之一。按照计划,探测器在飞向月球的过程中会进行变轨。而在变轨之前与变轨之后,探月工程团队需要非常精确地测定探测器所处的位置,以便计算出它的运行轨道。叶叔华和上海天文台共同建议,利用VLBI网络承担嫦娥一号的轨道测量任务,这成为探月工程取得“开门红”的重要技术保障。

2012年10月28日,亚洲最大的射电望远镜在佘山脚下建成启用。这台高70米、重约2700吨、口径65米的庞然大物参与了嫦娥探月工程、火星探测及其他深空探测任务。90后上海天文台科研人员赵杉杉亲切地说它是自己的“老伙计”。24岁成为上海徐家汇观象台第一位女性研究人员的叶叔华先生是她的偶像。“站在巨人的肩膀上,星辰皆触手可及。”赵杉杉这样说道。

青年报记者 刘晶晶/文 受访者/图(除署名外)

来源:青年报

- 相关推荐