39岁“海平线”双年展的“生命密码”:毫不犹豫地拥抱时代

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图

将于2月26日落幕的第二十届海平线·绘画雕塑联展,现在已接近尾声。这个创立于1986年的双年展,不仅是上海持续时间最长的青年双年展,也是中国持续时间最长的双年展。在这个迅速前行的时代,一个展览不仅能持续39年,而且日久弥新,这里面有逻辑上的必然性。第二十届海平线·绘画雕塑联展艺术家对谈暨上海创意设计讲坛(第七期)2月16日在中华艺术宫举行。“海平线”长盛不衰的“密码”就此浮出水面。

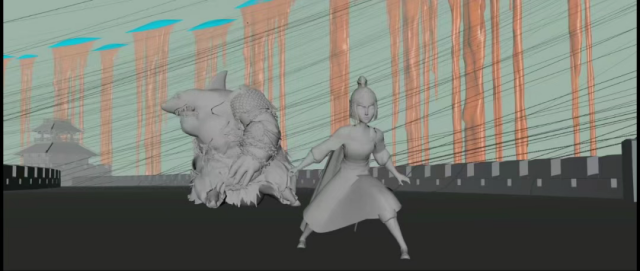

其实从本届“海平线”的内容就可以看出这个展览有多么与时俱进。作为分策展人,夏磊告诉记者,本届“海平线”应时而变,呈现出国际化与科技艺术的融合两大特点。他指出,70%的参展艺术家具有海外留学背景,展览通过“镜像之人”“自然之都”“思辨之物”“虚拟之灵”四个板块,呈现了不同年龄、背景的艺术家对时代的多元思考。夏磊特别提到,本届展览中影像、行为艺术及数字多媒体作品的比例显著增加,展现了实验艺术的前沿探索。

已经经历十届“海平线”的夏磊坦言:“最深的感受是海平线在不断地迭代,但始终一致的是:每一代艺术家都有对他所处时代的表达,且始终站在科技艺术的最前沿。”“不断迭代”正是“海平线”的生存密码。

这一点在参展艺术家徐婕那里感触很深。她告诉记者,她从小受到海派绘画的滋养,在欧洲留学过程中加深了对于传统绘画的理解。面对科技时代,东西方的困扰是相似的。她没有想到,39岁的“海平线”竟也能够毫不犹豫地拥抱科技,这让她能够充分展现自己的才华。对于AI为艺术家带来的技术红利,她同样审慎,“因为技术带来了跨界自由,同时也带来了一种危险。技术消解了人的感知力和创造力。”

这次参展也让青年艺术家崔昱印象深刻。他用“悬浮的狂欢”形容当代艺术家在数字艺术与AI技术发展中的状态。他认为,艺术家应像物理学家一样拆解现实,引领AI而非被其取代。崔昱强调,当代艺术家的竞争核心已从技术描摹转向对现实的重新解读与文化的延续。他直言:“我们需要在技术的浪潮中找到自己的位置。”

上海美协驻会副主席、秘书长丁设回顾了“海平线”自1986年以来的发展历程。“海平线是上海美术发展进程中一个重要的里程碑,不仅培养了很多上海重要的艺术家,而且几乎所有上海重要的艺术家都和这个展览有关系,他们或是参展,或是策展,或是一起推荐艺术家。海平线始终以开放的心态推动艺术生态的进步。”

启航于1986年的“海平线·绘画雕塑联展”,被认为是中国持续时间最长的双年展。展览以策展人提名的方式,按照同一艺术家不重复入展的原则,展示区域内初露锋芒的中青年艺术家的最新创作,力求真实反映上海当代艺术领域的变化与发展,至今已累计推出艺术家526位,为上海艺术的现代性与中国当代艺术图景源源不断地输送新生力量。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐