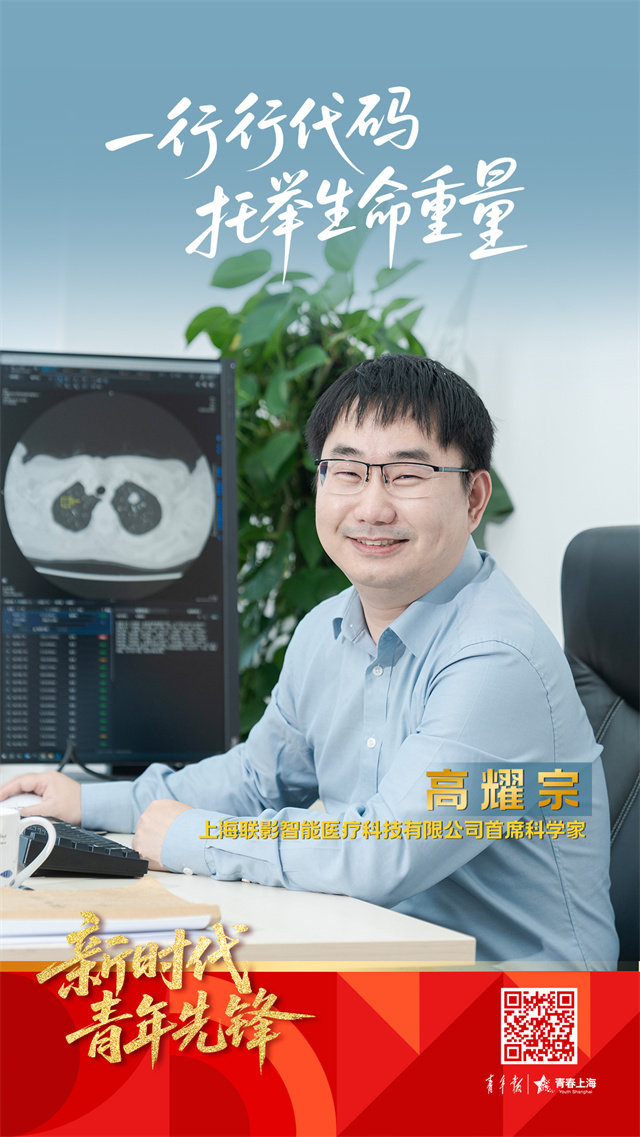

一行行代码托举生命重量,高耀宗:向AI医疗技术“无人区”冲锋

>>>开栏的话

青春激荡浦江潮,先锋领航新时代。在五四精神感召下,上海青年以创新之姿、担当之志,绘就中国式现代化的鲜活注脚。2025年,在五四青年节到来之际,共青团中央、全国青联评选出677名新时代青年先锋。本报即日起推出“新时代青年先锋”专栏,全景展现上海青年先锋的奋斗群像:他们在生命科学、城市治理、艺术传承、科技攻坚等领域勇攀高峰,以青春之名镌刻时代印记。让我们跟随这份先锋图谱,感受科研实验室的思维火花、生产一线的创新脉动、文化舞台的极致追求……愿更多青年以此为镜,将个人理想汇入强国伟业,在上海这片热土上续写“弄潮儿向涛头立”的青春华章!

青年报记者 顾金华/文 受访者/图

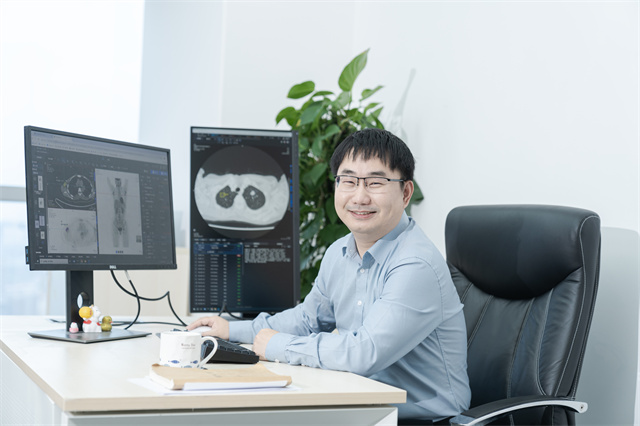

他带领团队向AI医疗技术的癌症诊疗“无人区”发起冲锋,研发出创新的分割算法和AI智能靶区勾画模型,将放疗计划的制订时间缩短至分钟级;即使面对传统算法难以攻克的复杂病例数据集,该模型也能实现秒级精准勾画。

用代码编织希望,以算法重塑未来。作为上海联影智能医疗科技有限公司高级研发副总裁兼首席科学家,1986年出生的科技领军者高耀宗在医疗AI领域深耕不辍,为加快现代医疗设备国产化进程注入强劲动力,也用“中国算法”照亮更多生命的希望。

什么是值得为之奋斗的事业?

高耀宗对科技智能的热爱始于少年,学生时代便凭借数理天赋在各类科技竞赛中崭露头角。带着对未知的探索渴望,他远赴国外深造,在人工智能领域开启了求学之路。

在海外的实验室里,他日夜钻研前沿技术,常常为了验证一个算法模型,连续工作十几个小时。凭借着过人的毅力与智慧,他在国际会议和期刊上发表论文128篇,授权国内外专利26项,成为最早将深度学习应用于医学影像的科学家之一。这些耀眼的成果,不仅是他学术能力的证明,更让他在国际人工智能领域崭露头角。

然而,当国内人工智能产业如雨后春笋般蓬勃发展时,高耀宗的内心被强烈触动:如果自己所学能在祖国的医疗事业中落地生根,助力医疗设备国产化,那将是真正值得为之奋斗的事业。

于是,高耀宗毅然踏上回国的航班。回国后,高耀宗加入联影智能,以AI算法中台为核心,开启了打造智能化医疗解决方案的征程。

他带领团队日夜奋战,攻克了一个又一个技术难关。精准放疗勾画技术、脑转移瘤智能检测系统、肺栓塞智能分诊平台、PET/CT智能报告系统等一系列全国乃至全球首创的成果相继诞生。

这些成果的背后,是无数个不眠之夜,是团队成员反复的实验与优化。每一项技术的突破,都让人工智能在医疗领域的应用场景更加丰富,推动着AI医疗从理论研究加速迈向产业化实践。

从23天到23分钟意味着什么?

癌症治疗一直是医疗领域的“硬骨头”,而放化疗的精准定位则是其中的关键环节。

传统的手动勾画方式,不仅需要医生耗费大量时间和精力,而且患者在漫长的等待过程中,往往会陷入焦虑与不安,甚至可能延误最佳治疗时机。国际上主流的图谱分割法依然存在勾画速度慢、稳定性不高等问题,难以满足需求。

高耀宗开始将目光聚焦于癌症诊疗这一“卡脖子”难题,带领团队向AI医疗技术的“无人区”发起冲锋。

建立AI模型,数据是基础。他和团队通过云端检索,收集到上万份不同部位的公开原始影像数据。为了让AI能够准确识别癌细胞的形态,团队成员从零开始,手工勾画一小批数据,以此训练AI进行自我检索反馈。在这个过程中,每一次标注的修订,每一次反馈的循环,都凝聚着团队成员的心血与汗水。

经过两个月夜以继日的奋战,团队成功研发出创新的分割算法和AI智能靶区勾画模型,将放疗计划的制订时间缩短至分钟级,极大地提高了放疗效率和精准性。令人惊叹的是,即使面对传统算法难以攻克的复杂病例数据集,该模型也能实现秒级精准勾画。

通过技术革新,首次放疗的全流程从以往漫长的23天,缩短至仅仅23分钟。这一巨大的跨越,让患者彻底告别了“反复跑医院”的困扰,为他们争取到了宝贵的治疗时间,也为癌症治疗带来了新的曙光。

能让基层医疗也享受AI红利吗?

“科技创新的最终目的,是让先进的医疗技术惠及每一位患者。”在高耀宗看来,在我国医疗资源分布不均衡的现状下,让基层医疗诊断也能享受到AI技术的红利,是一项刻不容缓的任务。

为了解决基层医院人工智能算法硬件支撑不足的问题,高耀宗带领团队展开了一场“技术瘦身”攻坚战。他们深入研究算法原理,探索建立新型网络结构,经过无数次的尝试与优化,终于将庞大的AI数据模型大大压缩。同时,通过编写2万行底层代码,成功让原本只能在大型服务器上运行的AI模型,在普通笔记本电脑上流畅运转。这一技术突破,让基层医生无须依赖昂贵的高端设备,就能借助AI技术进行精准诊断,有力地推动了基层医疗诊断水平的提升。

在全民健康筛查领域,高耀宗同样投入了大量心血。他和团队开发的肺癌早筛等CT影像辅助检测软件,能够利用AI技术高效检测肺结节,成功解决了医学检测中“草里寻针”的难题。目前,这款软件已在国内2000余家医院广泛应用。此外,针对脑转移瘤临床筛查的难题,高耀宗团队与中山大学肿瘤防治中心展开深度合作。他们不断优化算法模型,最终研制出脑转移瘤辅助检测系统。这一成果填补了临床科研转化的空白,在短短两年内三次荣登国际顶尖神经肿瘤杂志,成为全球少有的脑转移瘤临床科研成果转化案例。

目前,高耀宗团队正在和医院合作,开展包括电子病历在内的AI大模型开发。借助于这个大模型,可以帮助医生高效处理海量病历数据,辅助进行疾病诊断、治疗方案制定,同时可进行医疗质量监控。“从专病模型到大模型,更是一次技术的跨越与整合升级。未来它可以像人类医学专家一样,给出更全面、更科学的诊疗建议。同时,还能与医院的各类信息系统深度融合,在合理用药、医疗质量控制等方面发挥作用,助力医院提升整体医疗服务水平与管理效率。”谈及未来,高耀宗自信而充满期待。

从实验室到基层医院,从技术攻坚到普惠民生,高耀宗用一行行代码、一次次突破,书写着新时代科技报国的生动答卷。未来,他将继续带领团队在医疗AI领域中前行,让“中国算法”照亮更多生命的希望。

青年报记者 顾金华/文 受访者/图

来源:青年报

- 相关推荐