复旦全新文化地标“复旦源”今亮相,“一源六馆”正式落成并开放,记者探营

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 吴恺/图、视频

在复旦大学建校120周年来临之际,作为复旦大学校区的发源地、复旦精神的溯源地的复旦大学标志性文化育人功能区“复旦源”5月18日启幕。以相辉堂草坪为中心,包括校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆在内的“一源六馆”正式开放启用。记者提前探营,一窥校史馆的三件“镇馆之宝”、艺术馆首展等。

打造文化育人新场域

“复旦源”项目旨在打造复旦精神的新地标、文化育人的新场域。学校将以“源”明志,将复旦百廿校史与中华民族奋斗史、上海城市发展史衔接起来,体现到六大场馆尤其是校史馆的建设中;以“源”树人,开展好博物馆育人专项工作,将“复旦源”历史风貌区打造为上海教育博物馆的重要承载地、先行区;以“源”惠民,坚持开门办馆,加强与相关顶尖机构合作,推动历史、艺术、科技等多重元素交相辉映,提升公众参与度和社会影响力,助力上海打造习近平文化思想最佳实践地。

“复旦源”有着历史深厚的过往。1918年,复旦大学时任校长李登辉先生亲赴南洋,募集15万银元,为学校在上海江湾先后购地70余亩作为校地(今复旦大学邯郸校区),邀请自己在耶鲁大学同届毕业的同学、著名建筑师亨利·墨菲为复旦规划校园。1922年,复旦大学江湾新校舍建成,这片校舍就是相辉堂大草坪四周区域。它是复旦校区的起源之所、复旦精神的溯源地,入选第八批中国20世纪建筑遗产,也是中国近现代教育史的重要历史文化遗存。

2023年底,学校启动“复旦源”历史文化功能区建设。这片以相辉堂草坪为中心的区域,是现在复旦邯郸校区的发源地、复旦精神的溯源地,综合地理、历史和文化因素,被命名为“复旦源”。区域内根据物理空间条件,综合师生校友和专业设计意见,规划新修校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆。

在今年纪念建校120周年之际,“复旦源”建成“一源六馆”,并落成复旦大学老校长马相伯、李登辉的雕像。

细看新校史馆的三大“镇馆之宝”

以“自立自强、卓越有趣”为主线,基于丰富的历史档案、照片、录音、视频、模型、文物等,采用多样化的展陈形式,新校史馆展现120年来复旦人教育救国、开拓创新、自立自强的奋斗历程。“复旦大学校钟”、目前存世最早的复旦文凭、毛泽东主席给复旦大学题写的校名手迹,堪称新校史馆的三大“镇馆之宝”。

1919年,“五四运动”在京爆发,风潮席卷全国。5月6日,复旦大学教师、《民国日报》总编辑邵力子接到北京专电后,立即向复旦师生传达消息,并与李登辉共同指导学生联络上海各大中学校,发起罢课、罢市等爱国行动成为引领时代的重要力量。复旦师生敲响这口“复旦大学校钟”,钟声回荡,不仅唤醒了校园、拉开五四运动在上海的序幕,更是将运动推向新的高潮。这口在1916年末铸就的校钟,便是校史馆“镇馆之宝”之一,它是复旦师生声援五四、心系家国、传播进步星火的忠实见证。

黄色为基调,装饰富丽堂皇、“复旦公学”四字分别位于四角,四边还缀有双龙戏珠图案,证书上半部分印有“慈禧太后谕”,下方详列了各门课程的成绩及总平均分,左下角盖有当时复旦公学监督高梦旦(高凤谦)、教务长李登辉的私印,这便是在宣统元年(1909)颁发的复旦公学卒业文凭,也是目前存世最早的复旦文凭。

复旦在吴淞办学的六年多时间里,共颁发了57张卒业文凭,在校史馆玻璃展柜中呈现的这张文凭主人是复旦公学第二届毕业的学生张彝。2005年,张彝的孙子、复旦大学校友、美国斯坦福大学终身教授张首晟于复旦百年校庆前夕把它捐赠给母校。

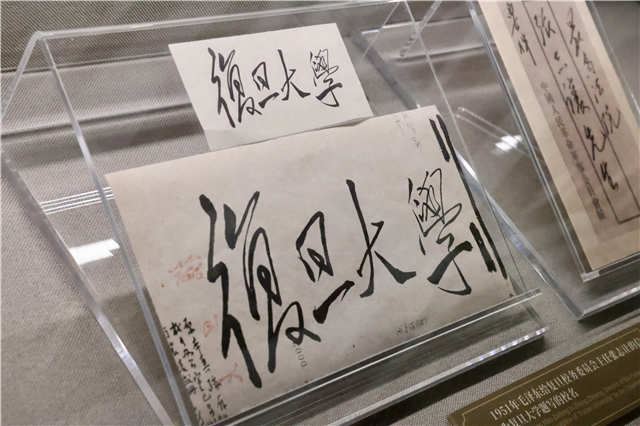

宣纸上挥毫间,尽显骨力的行草书“復旦大學”四字,纵逸奔放、一气呵成,这是毛泽东主席给复旦大学题写的校名手迹(1951年)。“復旦大學”题字写在尺幅为27.5*13.9厘米的白宣纸上。1952年,复旦首次将题字制成竖排牌匾悬挂于学校正门,1965年校庆时匾额调整为横排样式,沿用至今。

除了三件看点十足的“镇馆之宝”,名家大师学生时代的成绩单,也让人兴致盎然。一份复旦公学《考试等第名册》(1908年)上,载有历史学家陈寅恪、气象学家竺可桢的考试成绩:“陈寅恪 九十四分六 竺可桢 八十六分六”。

在复旦公学求学期间,陈寅恪与竺可桢曾为同班同学。两位大师一同见证了复旦公学浓厚的求知氛围,更共同谱写了复旦创校初期人才济济的校史画卷。

中国近代史上,复旦公学以坚韧的办学精神和深远的教育眼光培养出一批优秀的社会中坚,他们或于学界开宗立派,或于实业振国兴邦,或于政坛建言立行,成为推动中国走向现代化的重要力量。

各个学科的发展成就,也在文物史料的创新表达下,更易记取在观众的心中。记者了解到,和老校史馆中的装置相比,新校史馆中的展品不仅展示实物,更有互动功能,可以上手体验操作。每一件文物、每一份史料,蕴含着复旦风华正茂的文化基因,见证着复旦人筚路蓝缕、弦歌不辍的奋斗历程,更激励着学校在时代变迁中不断焕发新的生机与活力。

多个重磅大展集中亮相

复旦大学博物馆坐落于邯郸校区相辉堂草坪西侧,由100号相伯堂、200号简公堂、300号景莱堂(蔡冠深人文馆)组成。今年,博物馆将推出一系列精彩展览,以崭新的面貌向观众开放。

作为“两翼”之一的100号旨在做强“码头”,将通过部分引进并共同策划国内外合作展的方式,促进文化文明交流互鉴。此次的开幕大展为《多元一体:中华文明溯源展》。未来若条件允许,还将策划“何以文明”系列展,以形成中华文明溯源-形成-发展的叙事闭环,让中华文明教育率先进复旦、进高校。

作为面向社会的文化枢纽,复旦大学艺术馆特别打造多功能报告厅、艺术公共教育空间和艺术文献资料室,定期举办公益导览、演出、工作坊与跨界学术讲座。此次,“日月复光华”展作为复旦大学艺术馆的开幕展也在5月18日这天启幕。

“日月复光华”这个展名典出《尚书大传》“日月光华,旦复旦兮”,既诠释了日月更迭、光辉永续的意象,又暗合复旦灿烂的百廿历程及璀璨未来。展览聚焦于当代认知、日常精神、气候危机与AI时代的创造力等当下时代的紧迫议题,分为四个单元:“重山复水”“复其见天地之心”“万物以复”“一阳来复”,分别探讨“古与今:传统与当代”“一与多:自我与他者”“人与物:差异与共生”“技与道:算法与魔法”四大议题。有20位青年艺术家参与了相关作品的创作。通过他们的作品,观众开始重新审视人与时间、空间、自然和技术之间的复杂关系,从而激发更深层次的思考与共鸣。

科技成果馆采用多媒体互动、实物展示等多元化展示手段,以“探索基础科学”“突破重大技术”“融合交叉研究”三大主题展区为核心,通过全方位、立体化的展示方式,系统呈现复旦大学近年来取得的高水平、标志性科技创新成果,展示复旦硬核科技实力,生动诠释复旦人追求卓越、勇攀高峰的科学家精神。

校友馆前身为1922年落成的“奕住堂”,是展示校友工作与校友成就、促进校友交流与合作、提供个性化服务、实现数字化与智慧化导览,并承载校园文化传播与创新的综合性空间。

复旦大学特藏档案馆坐落于邯郸校区“复旦源”历史人文地标带,是集特藏档案的展览、保管、研究等功能于一体的智慧档案馆舍。

“复旦源”将向世人全面展示复旦人教育救国、开拓创新、自立自强的奋斗历程,打造植根上海、辐射全国的中国教育现代化历史展示传播中心和精神传承枢纽。目前,“复旦源”已被纳入上海市教育发展基金会积极推进的上海教育博物馆建设规划,力争成为上海教育博物馆率先建成的一个重要承载区,与“玖园”项目形成集群效应。

相关新闻

迎建校120周年纪念日,多个发展基金设立

5月17日,距离复旦大学建校120周年纪念日还有10天,复旦大学附属医院发展基金成立,重点支持复旦大学附属医院在医疗、教学、科研及管理等方面的持续发展。基金启动资金1亿元人民币,由上海复星公益基金会捐赠。基金计划2027年复旦上医创建一百周年之际,达成首期5亿规模,到健康中国2030实现时,达到10亿规模。

基金主要用于支持附属医院全方位发展,包括但不限于医疗设备与技术提升、医疗人才建设、重点学科与特色专科建设、基础设施与环境改善、公益与应急服务、科研与教学支持、医院文化建设等方面。学校将尽最大努力支持基金运行发展,各附属医院也将发挥各自主观能动性,积极向各方筹募资金,注入附属医院发展基金。

“复旦是我人生中最重要的一步。”复星国际董事长、1985级哲学系校友、校董郭广昌说。此次选择复旦大学附属医院作为主要捐赠对象,正是希望通过复星的产业资源与复旦的科研教育能力,进行更深度、更有效的融合,积极推动源头创新,在科研院所层面加大合作,推动成果转化,打通创新的第一公里,通过公益的组织与推动,聚焦复旦-复星的核心医疗创新成果转化,惠及千千万万个家庭。

复旦大学附属医院发展基金的设立,再度诠释了校友对母校的深情厚谊,体现了对教育医疗事业的深远考量。就在几天前,复旦大学化学学科百年启动仪式暨校友“智汇”高峰论坛在江湾校区化学楼举行。1984级化学系无机化学专业校友、复旦大学校董谭瑞清捐赠人民币1000万元,设立“复旦大学化学系瑞清基金”,用于支持化学系事业发展。本次捐赠既是纪念复旦大学建校120周年,又是迎接明年即将到来的化学学科百年。

百廿复旦,百年化学。复旦大学化学学科自创立伊始,与国家发展同频共振,在时代的洪流中历经风雨、不断前行。未来,复旦化学系将继续秉持创新精神,为推动我国化学学科的发展、服务国家经济社会建设贡献力量,向着“国内顶尖,世界一流”的目标迈进。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 吴恺/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐