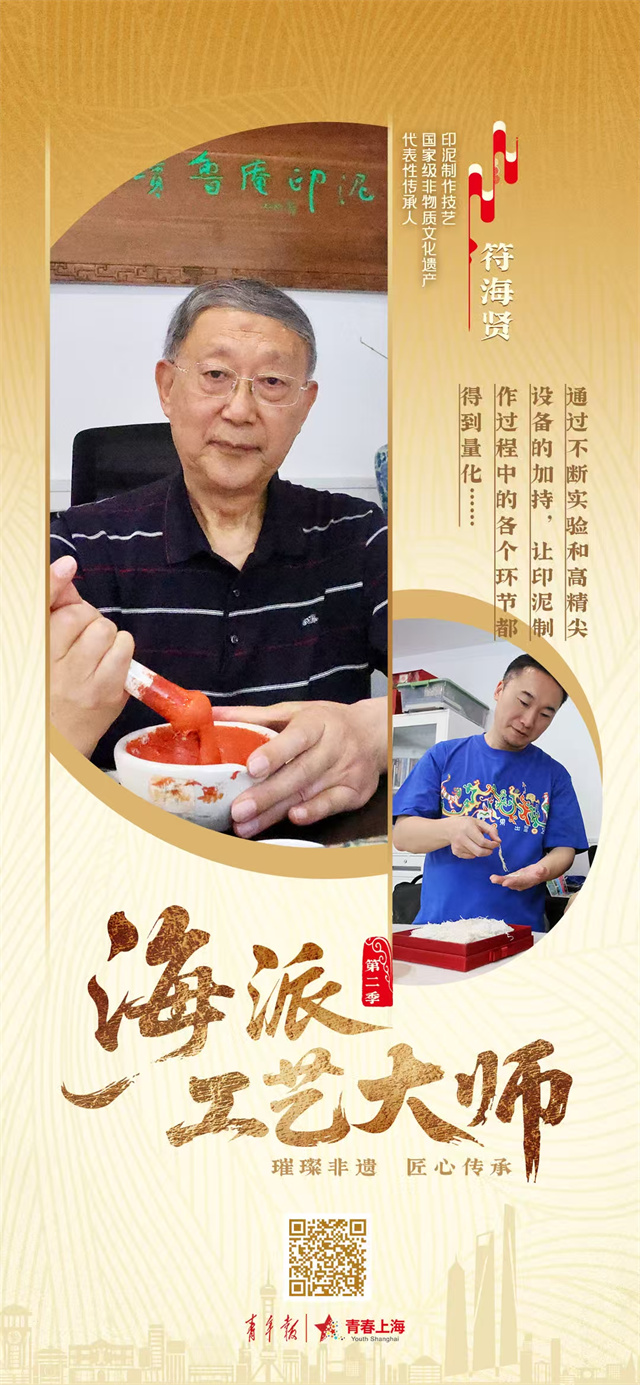

海派工艺大师|符海贤:朱砂成就鲁庵印泥的红

青年报·青春上海记者 郦亮/文 吴恺/图、视频

印泥制作技艺国家级非遗代表性传承人符海贤和父亲符骥良对鲁庵印泥制作技艺最大的贡献,就是让原本近乎玄学的非遗变得有据可循。这就是量化。通过不断实验和高精尖设备的加持,让印泥制作过程中的各个环节都得到量化。这种与时俱进的做法,对于现在中国非物质文化遗产的传承意义重大。尽管这些人类遗产是“非物质”的,似乎看不见摸不着,但同样需要经过科学的研究和判断,这样才能更好地进行传承。

◆ 让印泥制作技艺量化 ◆

符海贤很小的时候就看父亲符骥良用研钵研磨朱砂,这是一件相当耗时耗力的事情,每磨一个小时,就在纸上给“正”字添上一笔,1斤朱砂研磨下来要写100个“正”字,也就是500个小时。那朱砂粉的目数怎么才叫“到位”了呢?符骥良告诉儿子,如将这朱砂粉放在桌上,人走过,粉末可以扬起,而若进入眼睛,人也不会感到难受。就是要到这么一个细腻的程度。

这恐怕就是大多数中国非遗传承所谓传承的经验了,因为是口口相传,要靠悟性,所以有时近乎“玄学”,要传承得好不是那么容易的。针对这一情况,符海贤就和父亲一起研究,怎么能够把作为国家级非物质文化遗产项目的鲁庵印泥制作技艺的各个步骤进行量化。这项工作对于各项非遗的传承都具有重要的参考意义。

鲁庵印泥技艺由一代制印大家张鲁庵创制。朱砂、蓖麻油和艾绒是鲁庵印泥的三样主材,另配有黄蜡、白蜡等20多样辅材,这些材料以不同比例调制,终成千变万化、令众书画大家争求的鲁庵印泥。通过不断试验,符海贤和父亲符骥良最后确定,鲁庵印泥里朱砂的目数应该在800目到1200目之间。而以往唯有通过数年阳光暴晒才能达到使用要求的蓖麻油,其密度、厚度和酸度也得到了量化。

过去玄妙的非遗,一旦量化下来,各种先进的设备仪器就可以运用进来。符海贤告诉青年报·青春上海记者,现在先进的研磨机可以将朱砂矿料精准地研磨到所需要的目数。而通过专业冰箱和烘箱的使用,蓖麻油也完全可以快速达到制作印泥的要求。“通过高科技手段的运用,过去繁琐而随性的人工得以解放,而制作出来的印泥质量并没有太大的变化。”符海贤对记者说。

◆ 严苛的选材和特定的配方 ◆

鲁庵印泥由出身药商世家的张鲁庵于上世纪30年代创制于上海。制作印泥的20几种原材料本质上都是中药材,深谙药性的张鲁庵拿捏起来自然得心应手,而他本人又精于篆刻,是西泠印社的早期会员。为了研制出能提升作品“精气神”的印泥,张鲁庵不惜砸下万金添置设备,还邀请化学物理专家合作,分析每种原料的特性,经过无数次的试验,最终研制出了鲁庵印泥。所以制作最上乘的印泥与其说是张鲁庵的本职,还不如说是他的一份使命。

符海贤告诉记者,鲁庵印泥特点有以下几点:颜色鲜艳,历久不变;印色薄而纯净,遮盖率高;泥质没有油浮硃沉现象;从零下5摄氏度到35摄氏度,泥质稠度变化小;冬天不硬,夏天不烂,连钤数十方印字口依旧清晰。正应了“千年的水墨,万年的朱砂”这句话。鲁庵印泥很早就是书画名家圈子里的垂青之物,张大千、齐白石都使用特别定制的鲁庵印泥。

鲁庵印泥的赫赫之名固然与极其严苛的选材有关,比如朱砂以湖南凤凰或贵州铜仁的为上,艾绒则一定得选福建漳州的,传说拆解艾绒的最好是18岁未婚女子,她们手法更细腻,也更有灵气。但其实“特定配方”才是关键中的关键。

张鲁庵当年住静安区余姚路,而符海贤的父亲符骥良住万航渡路,两家离得不远,经人引荐符骥良便师从张鲁庵学习篆刻和制印。1962年张鲁庵去世前特别嘱咐妻子将鲁庵印泥的材料、器皿、配方以及各种书信都交给符骥良。符骥良很好地继承了鲁庵印泥的技艺,并且在传承的基础上还有所发展,“符制鲁庵印泥”也受到后一代书画家们的追捧。1973年海派书画名家唐云专门写信一封,对“符制鲁庵印泥”给予极高评价,其中有“炼油采艾选朱悉心研制,鲜艳明晰,为鲁庵印泥后第一”之语。

1984年,对“符制鲁庵印泥”十分满意、心怀感恩的书画家高式熊还专门写了《符制鲁庵印泥缘起》的文章,其中对张鲁庵和符骥良的传承关系说得很清楚。“符骥良氏与张(鲁庵)氏艺交至密。张氏晚年多病,彼常为其握杵代劳,以应艺术家之求,故尽得鲁庵印泥之秘。”

2008年鲁庵印泥制作技艺成为国家级非物质文化遗产项目,符骥良理所当然地成为了该技艺的第二代传人。值得一提的是,鲁庵印泥至今仍是中国印泥制作领域唯一的国家级非遗项目。

◆ 把握国家重视非遗的大好时机 ◆

高式熊在《符制鲁庵印泥缘起》一文提及“张(鲁庵)氏谢世,艺林求符氏所制者众,然非商品也”。符海贤告诉记者,他小时候就常给父亲做跑腿的工作,父亲完成定制的印泥后,就由符海贤送到求印的书画名人的家里,然而这印泥“非商品也”,书画圈子里的人多不讲金钱交易,所以往往书画名家会准备好一张字或画置于信封之中作为答谢,由符海贤带回家。

所以也可以说,符海贤幼年时不仅对父亲制印泥耳濡目染,也对早年海派书画圈的这些文人墨客间的交往熟稔于心,这为他日后投身符制鲁庵印泥技艺传承事业作了充分的铺垫。

符海贤正式从父亲学艺,可以追溯至1988年陪同父亲去杭州西泠印社讲解鲁庵印泥制作技艺的时期。随着时间推移国家对非物质文化遗产的重视和扶持的力度也在升温。一次北京来人,为评定鲁庵印泥为国家级非遗项目作了解,已年届八旬的符骥良与来人侃侃而谈,披露了很多制印泥过程中“谈笑有鸿儒”的往事,这让符海贤听了大为震动,对鲁庵印泥的地位和影响力有了更深的认识。经过深思熟虑之后,决定子承父业,一门心思地向父亲学习制印技艺。

父亲将当年张鲁庵留下的那一套材料、配方、器皿和书信也都传给了符海贤,并给予悉心指导。符海贤是看着父亲制印泥长大的,有基础,又有悟性,所以学习起来很快,并且他还给印泥制作过程加入了很多高科技元素,使得鲁庵印泥能够顺应时代。到2011年符骥良去世时,符海贤已经成为鲁庵印泥的继承者和传播者。

◆ 推进非遗进校园、在社区 ◆

在接受记者独家专访时,符海贤多次提及当代科学技术在鲁庵印泥制作技艺传承过程中的运用。一个是“量化”,把过去充满玄妙色彩的非遗技艺数字化,使之传承起来更为有据可循。一个就是高科技设备的运用。符海贤甚至将色谱仪运用到了自己的制印过程中,他调制的每一个配方的印泥,在色谱仪上都有一个独一无二的记录,这也成为他日后防伪的依据。

符海贤是鲁庵印泥制作技艺的第三代传人,近20年前他就开始将自己的技艺传承给女婿田非凡。作为80后的田非凡对岳父将高科技融入非遗传承的观点甚为认同,事实上在运用高科技方面,田非凡显然更为得心应手,而且更为勇于尝试。

田非凡告诉记者,近年人工智能很热,他现在正在尝试将鲁庵印泥制作过程中匠人的手势和力道数据化,这样未来完全可以用人形机器人来模仿匠人进行工作,大大解放人力,提升印泥制作的效率。

鲁庵印泥制作技艺也是静安区第一个国家级非遗项目。早在2012年,符海贤就在静安区的五四中学开设了鲁庵印泥制作的课程,在学生中推广非遗文化,发掘非遗传承的苗子。这比2013年国家推进“非遗进校园”还早了一年。

13年间,静安区教委和五四中学的几任领导都对鲁庵印泥进校园的工作十分支持。符海贤和田非凡虽非学校老师,却从最初的小班授课一直发展到现在的全年级授课,印泥制作技艺课程也覆盖了学校兴趣课和拓展课。近年符海贤还在学校小洋楼里成立了自己的工作室,集中精力做好“非遗进校园”工作。

2016年,符海贤主导编写了面向青少年的《国宝鲁庵印泥制作技艺校本教材》,在教育界引起强烈反响。此后鲁庵印泥还走进社区,更多的市民因此而了解了鲁庵印泥,感受到了非遗的独特魅力。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 吴恺/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐