虹桥商务区核心区营造“四门户”,打造链接全世界的一公里

青年报·青春上海记者 刘晶晶

以“一核、两轴、四门户”为重点的空间格局,来提升虹桥商务区核心区的功能集聚度和空间标识度。记者9月8日从上海市规划和自然资源局获悉,《虹桥国际中央商务区及周边地区专项规划》已获市政府批复,其中核心区“虹场绿丘、高线飞虹、水岸秀场、活力青洲”这四大空间特色节点正在加快推进建设实施相关准备工作,预计“十五五”期间投入使用,将显著提升核心区的功能复合度、空间连通度和区域标识度。

大虹桥地区扩展至535平方公里

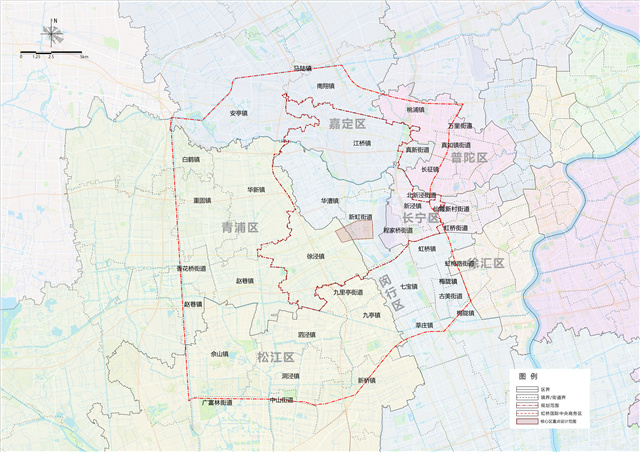

规划范围图

《专项规划》在虹桥商务区151平方公里范围的基础上,重点处理好虹桥商务区与中心城、三个新城的关系,规划范围扩展至535平方公里。根据《专项规划》,大虹桥地区规划形成“一核两轴四片、五带三湿八组团”的整体格局。

“一核”是聚焦虹桥商务区核心区,打造国际级资源要素配置枢纽;“两轴”是依托延安路-崧泽大道和嘉闵高架,分别形成东西门户轴和南北发展轴;“四片”是在轴线两侧构建凤栖创新片区、云麓科创片区、临空示范片区、徐闵数智片区等四个功能片区,打造国际化城区和高品质产业集聚区。“五带”是依托吴淞江、淀浦河、油墩港、通波塘和外环绿带,塑造五条结构性生态绿带;“三湿”是沿生态绿带,营造凤栖、崧泽、云麓三片体现江南水乡特色的湿地空间;“八组团”是围绕核心区重点产业功能、重要湿地等特色节点,形成功能差异化发展的八个组团,实现空间品质和资源要素的全面提升。

关于产业发展,强化吴淞江—G2科创走廊、G50长三角数字干线、G60科创走廊牵引,融入长三角科技创新共同体,建设上海西部科技创新战略节点。

关于综合交通,虹桥商务区重点提高轨道交通线网覆盖水平,规划轨交站点600米覆盖率提升至35%左右。建立无界联动的水陆交通体系,实现商务区内部以及与周边地区的快速连通。

关于住宅供给,落实总规基本要求,优化空间布局结构。针对青年创新人群、商务人群、国际人群、本地人群等不同需求,多渠道增加虹桥商务区保障性租赁住房,改善职住平衡。引导保障性住房向轨交站点和产业区周边集聚布局,提升居住品质和生活配套水平。

关于公共服务设施,大力加快虹桥商务区公共服务建设,围绕核心区和吴淞江滨水空间,布局面向长三角的高等级服务设施,配置高水平教育、医疗和文体设施。

虹桥商务区核心区规划设计深化

核心区鸟瞰图

虹桥商务区核心区2013年启动建设,目前已基本建成,呈现“路网高密度、街坊小尺度、建筑低高度、地下空间大联通”的特色街区空间形态。

本次规划重点聚焦虹桥枢纽(航站楼和高铁站)、商务区核心区、国家会展中心之间约一公里长的东西轴线空间及周边街区,强化整体设计,营造“虹场绿丘、高线飞虹、水岸秀场、活力青洲”四大空间特色节点,打造上海服务长三角、链接全世界的一公里。

以“一核、两轴、四门户”为重点的空间格局,提升核心区功能集聚度和空间标识度。一核,即依托西交通平台及周边相邻街坊打造站城一体核心门户区;两轴,即苏虹路-徐民东路东西轴、申长路南北轴;四门户,塑造具有标识形象的东南西北4个门户节点。

目前,核心区综合功能提升重点项目包括“虹场绿丘、高线飞虹、水岸秀场、活力青洲”等已明确开发实施主体,正在加快推进建设实施相关准备工作。预计“十五五”期间投入使用。

链接:未来四大空间特色节点提升

西交通平台(虹场绿丘)

优化改造已建成的西交通平台,营造“虹场绿丘”枢纽门户街区。利用虹桥交通枢纽的流量和要素集聚优势,植入虹桥全球服务中心、新质生产力展示馆、AI产业科创社区、虹桥活力商街等功能,缝合交通枢纽与核心区之间的空间功能,发挥站城一体、双向赋能、合作共赢、带动周边的作用,打造公共服务中枢和商务区门户,实现流量汇集、功能引领、空间展示的核心第一界面。

空间意向上,融入中国传统文化《千里江山图》的青绿山水意境,塑造兼具山水气韵与文化标识性的绿色枢纽门户形象。设计特点上,一是以高低起伏的层叠建筑形态模拟自然山势,通过绿植覆土与山形轮廓强化整体标识,构建山林叠翠的双峰意向和层次丰富的园林空间,形成“空中青丘”的视觉焦点。二是引入空中步道依势延展连接周边街区,打造可行走、驻足、交流、活动的城市活力带,营造紧密联系的站城融合体。三是通过火车站前的“虹桥光谷”一体化空间布局,连接火车站站厅和站前活力广场,将西立面打造成为虹桥火车站主立面;同时根据需求发展趋势优化现状长途客运站布局与规模,增加网约车上客点、开放空间和配套设施,实现西交通平台板上板下功能联动和融合。

东西中轴线(高线飞虹)

依托现状中轴线绿化景观,打造“高线飞虹”的公共空间序列。构建空中连廊、地面、地下三层立体慢行交通系统,高效便捷地连接东侧交通枢纽和西侧国家会展中心两大功能主体以及两侧商务办公建筑群,植入空中秀场、路演舞台等驻足空间,打造东西长约1000米的彩虹桥立体活力步道。

空间意向上,塑造“立于此桥、可见彩虹”的历史意象中轴空间,打造核心区绿色中央大道,实现枢纽与会展之间的“虹桥之链”。设计特点上,一是依托核心区现状二层连廊网络,构建东西向慢行活动主线脉络,与周围环境融合互动,重点打造连接西交通平台、申长路和诺亚财富中心的三处立体节点。二是延续虹场绿丘地景风貌,以两侧双林荫大道界定中轴线开放空间,以多样化下沉空间、阳光草坪和高线公园,完善地下、地面、空中的高质量慢行空间链接。三是植入科技时尚要素,采用轻盈材质,设计梭形顶棚,结合色彩变化织造白天的虹桥城市画卷和夜间的未来生活光谱,点亮商务核心区飞虹夜景的华彩篇章。

北横泾(水岸秀场)

提升北横泾现状滨水空间品质,打造年轻活力的“水岸秀场”。优化滨水岸线,一体化塑造高品质公共空间,提供面向年轻人交流的大型活动广场和浮动舞台,承载虹桥商务区节庆演绎活动,成为前往国家会展中心的预热场。

空间意向上,建设水上舞台,嵌入具有交通转换和艺术展示功能的球形建筑,形成蓝绿轴线上的公共活动轴。设计特点上,一是利用滨水空间和二层连廊高差变化,布置零售、交流等日常停留空间,成为商务区和国家会展中心之间的立体转换节点。二是设置裸眼球幕等科技感地标,打造虹桥商务区在嘉闵高架边的标志性构筑物,为水上秀场提供活动背景。三是以水岸秀场为中心将蓝绿空间向南北延伸,打造更有活力、有色彩、有变化的北横泾特色水岸。

国家会展中心东侧地块(活力青洲)

激活国家会展中心东侧现状停车场空间,塑造“活力青洲”。发挥进博会溢出效应,植入虹桥企业展厅、会展配套设施、小涞港水岸商业和停车保障等功能,与国家会展中心功能错位互补,打造国家会展中心功能延伸载体,成为会展潮汐热度向持续活力转型的撬动引擎。

空间意向上,以流线型的轻盈姿态与国家会展中心四叶草建筑形成呼应,展现“凌波翼起、智展虹桥”的城市图景。设计特点上,一是强化多维功能渗透,形成首层开放空间、二层滨水平台、顶层超级大阳台的垂直立体空间。二是打造南北向小涞港24小时活动水岸,形成富有人文温度、人本尺度的滨水活动商业场所。三是优化交通功能,结合铁路外环线客运化改造预留城际铁车站空间,提供公交车、大客车、出租车等停车空间以满足进博会停车需求。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐